カーテンの向こう側

身体が震えるほど感動したことがあるか?

例えば、映画や芝居を観たり、本を読んだり、音楽を聴いたり、あるいはもっと身近に、スポーツで好きなチームや選手が優勝する、記録を達成する場面に遭遇したり、大自然を体感したり、今まで味わったことのないようなおいしい料理に出合ったりしたときなど。感動の多い人生は幸せだ。

私にとって初めての感動は、「スタンド・バイ・ミー」という映画を観た時だった。16歳の夏休みのこと。4人の少年を中心として話が進む、女の子なんか1人も出てこない映画だった。

舞台芸術とは

私はアイオワ大学という、アメリカ中西部の学校で学んだ。専攻は舞台芸術学といい、主に演劇における演技、演出、デザイン(美術、照明、音響など)、脚本、歴史、理論、批評を学問する所である。簡単そうだった。

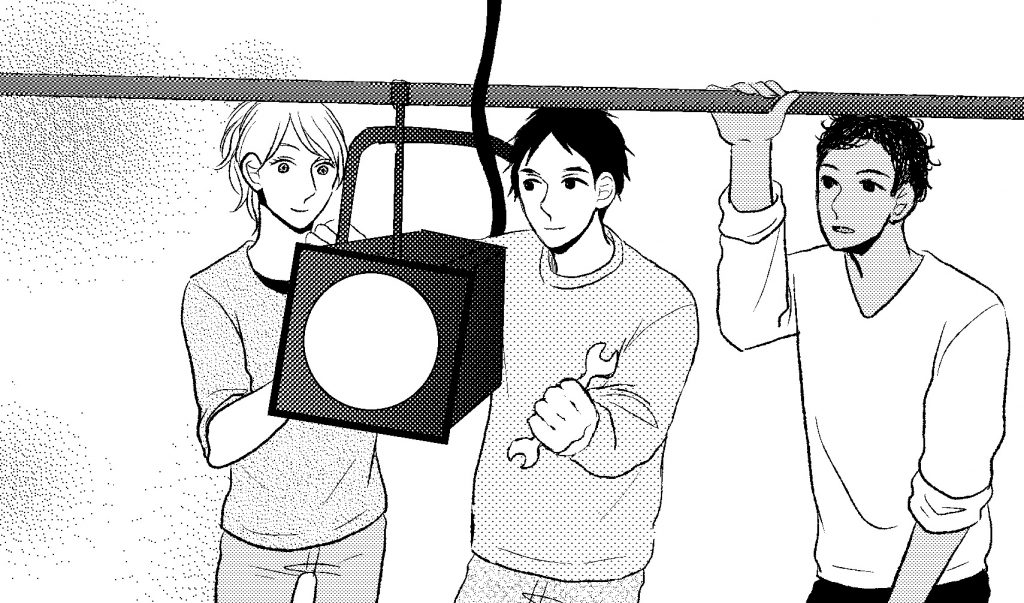

私は主に脚本と照明に興味があった。演劇の経験は無かったが、書くことは嫌いではなかったし、照明なんて適当にライトをつり下げておけば事足りると思っていた。ところが、世の中そんなに甘くない。

1年生はまず、いろんな戯曲や脚本を読むことと、演技を勉強することから始める。特にギリシア悲劇、シェークスピア、チェーホフをみっちり読まされた。同期生は、高校演劇や地方の劇団で既に実績のある者ばかり。「セサミストリート」のようなテレビ番組に出ていた者もいる。私のスタートラインは、みんなよりずっと後ろにあるように思えた。

ギリシャの紀元前の詩を、どうしてこの現代に読まんといかんのか? 非英語圏の人がシェークスピアを読んで本当に分かるなんて、日本で生まれ育っていない人が「枕草子」や「風姿花伝」を理解するようなものだろう。

チェーホフ? 何やそれ、うまいんか? 演技のクラスにおいても、やっとの思いで英語のせりふを覚えたものの、「君の発音は好きではない」なんて言われる始末。これから高度な演劇理論も習うらしい。これはえらい世界に足を突っ込んでしまった。

光と影の間で

自分が選んだ道なのに、「経験がない」「言葉の壁がある」なんて言い訳するのは、わがままにしかならない。時には心が折れそうになったが、この勉強を続けたいと願った。続けてさえいれば、いつか良いことがあるだろう。

上級生になってから脚本のクラスに入れるようになったが、英語力の無さはいつもついて回った。しかし不思議なことに、書き続けていると、多少の英語の間違いなら、中身が補ってくれるようになってきた。

卒業プロジェクトとして、朗読劇をすることになった。私が脚本を担当し、配役の数だけ俳優を集め、照明と音響も入れ、演出もつけた。みんなで脚本を読み込んで、解釈をぶつけ合い、時には脚本の訂正をして、何回も稽古をした。そして宣伝もして、本番には20~30名ほどの教授、学生が来てくれた。

終わってから批評の会を設けた。脚本に対して、良くも悪くもいろいろと出てくるものだと思っていたら、ほとんど出てこなかった。言われることは、演技、演出、デザインのことばかり。期待外れだった。

でも、うれしかった。「スタンド・バイ・ミー」に匹敵する脚本が書けたとは思わない。私に才能があるとも思えないが、自分の書いた物が、自分の手を離れて、独り立ちしたような気がした。そして卒業、帰国を控え、ここまで続けさせてくださった、親神様への感謝であふれていた。

この道は俺が/\と言うたて皆んな神の道、神が働けばこそ日々の道である。

(おさしづ 明治28・10・7)

大学で学んだことが、今の生活に役立っているのかどうか分からない。カーテンの向こう側には、照明が当たっているところもあれば、当たらないところもある。表に立っても、裏方に回っても、これまでのご恩には、自分の役割を果たすことで報いたいと思っている。