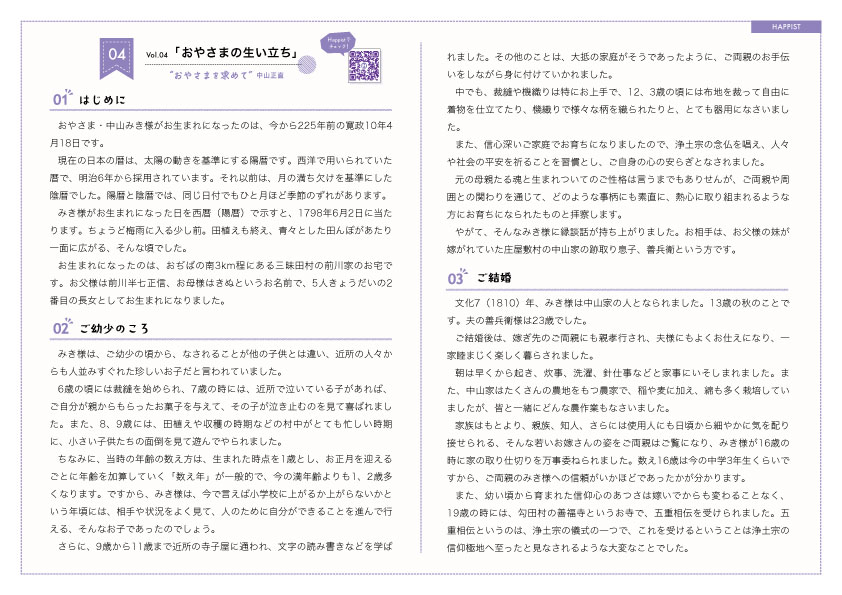

01. はじめに

おやさま・中山みき様がお生まれになったのは、今から225年前の寛政10年4月18日です。

現在の日本の暦は、太陽の動きを基準にする陽暦です。西洋で用いられていた暦で、明治6年から採用されています。それ以前は、月の満ち欠けを基準にした陰暦でした。陽暦と陰暦では、同じ日付でもひと月ほど季節のずれがあります。

みき様がお生まれになった日を西暦(陽暦)で示すと、1798年6月2日に当たります。

ちょうど梅雨に入る少し前。田植えも終え、青々とした田んぼがあたり一面に広がる、そんな頃でした。

お生まれになったのは、おぢばの南3km程にある三昧田村の前川家のお宅です。

お父様は前川半七正信、お母様はきぬというお名前で、5人きょうだいの2番目の長女としてお生まれになりました。

02. ご幼少のころ

みき様は、ご幼少の頃から、なされることが他の子供とは違い、近所の人々からも人並みすぐれた珍しいお子だと言われていました。

6歳の頃には裁縫を始められ、7歳の時には、近所で泣いている子があれば、ご自分が親からもらったお菓子を与えて、その子が泣き止むのを見て喜ばれました。また、8、9歳には、田植えや収穫の時期などの村中がとても忙しい時期に、小さい子供たちの面倒を見て遊んでやられました。

ちなみに、当時の年齢の数え方は、生まれた時点を1歳とし、お正月を迎えるごとに年齢を加算していく「数え年」が一般的で、今の満年齢よりも1、2歳多くなります。ですから、みき様は、今で言えば小学校に上がるか上がらないかという年頃には、相手や状況をよく見て、人のために自分ができることを進んで行える、そんなお子であったのでしょう。

さらに、9歳から11歳まで近所の寺子屋に通われ、文字の読み書きなどを学ばれました。その他のことは、大抵の家庭がそうであったように、ご両親のお手伝いをしながら身に付けていかれました。

中でも、裁縫や機織りは特にお上手で、12、3歳の頃には布地を裁って自由に着物を仕立てたり、機織りで様々な柄を織られたりと、とても器用になさいました。

また、信心深いご家庭でお育ちになりましたので、浄土宗の念仏を唱え、人々や社会の平安を祈ることを習慣とし、ご自身の心の安らぎとなされました。

元の母親たる魂と生まれついてのご性格は言うまでもありせんが、ご両親や周囲との関わりを通じて、どのような事柄にも素直に、熱心に取り組まれるような方にお育ちになられたものと拝察します。

やがて、そんなみき様に縁談話が持ち上がりました。お相手は、お父様の妹が嫁がれていた庄屋敷村の中山家の跡取り息子、善兵衛という方です。

03. ご結婚

文化7(1810)年、みき様は中山家の人となられました。13歳の秋のことです。夫の善兵衞様は23歳でした。

ご結婚後は、嫁ぎ先のご両親にも親孝行され、夫様にもよくお仕えになり、一家睦まじく楽しく暮らされました。

朝は早くから起き、炊事、洗濯、針仕事などと家事にいそしまれました。また、中山家はたくさんの農地をもつ農家で、稲や麦に加え、綿も多く栽培していましたが、皆と一緒にどんな農作業もなさいました。

家族はもとより、親族、知人、さらには使用人にも日頃から細やかに気を配り接せられる、そんな若いお嫁さんの姿をご両親はご覧になり、みき様が16歳の時に家の取り仕切りを万事委ねられました。数え16歳は今の中学3年生くらいですから、ご両親のみき様への信頼がいかほどであったかが分かります。

また、幼い頃から育まれた信仰心のあつさは嫁いでからも変わることなく、19歳の時には、勾田村の善福寺というお寺で、五重相伝を受けられました。五重相伝というのは、浄土宗の儀式の一つで、これを受けるということは浄土宗の信仰極地へ至ったと見なされるような大変なことでした。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

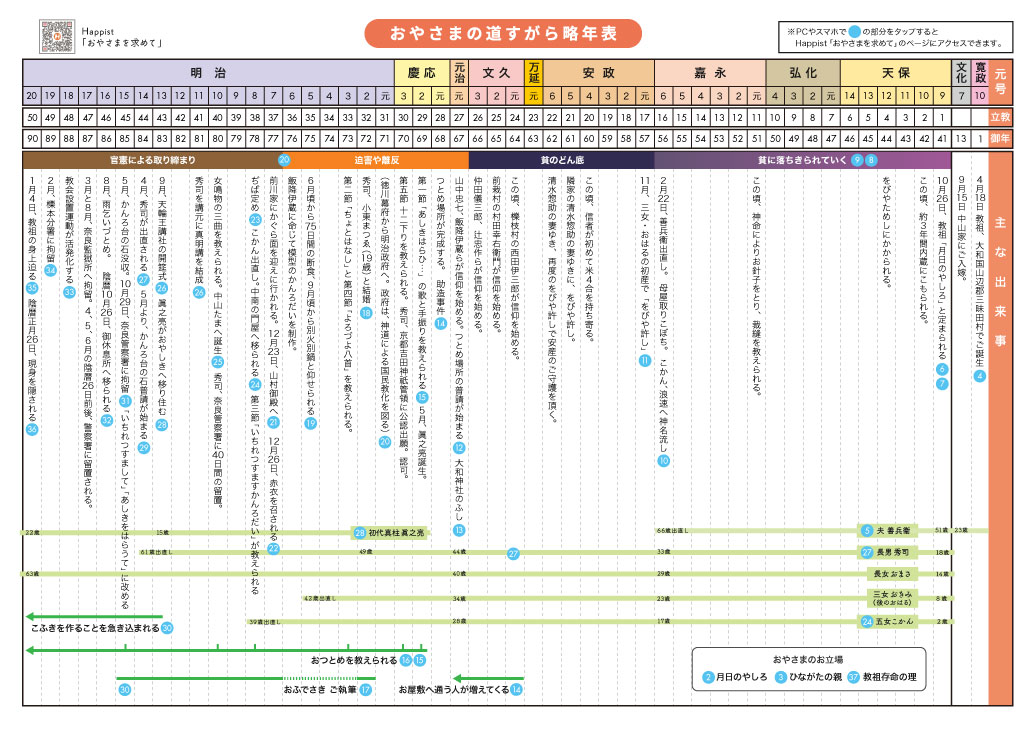

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。