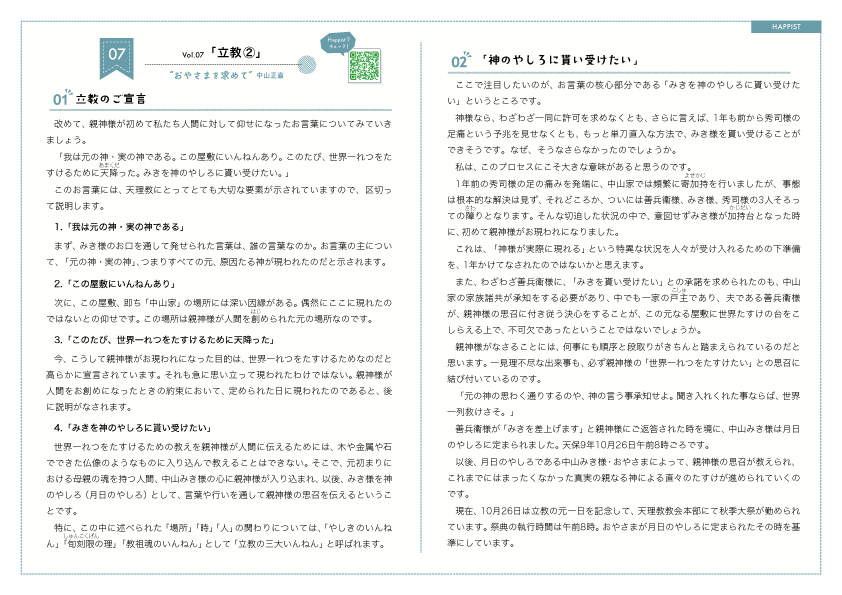

01. 立教のご宣言

改めて、親神様が初めて私たち人間に対して仰せになったお言葉についてみていきましょう。

「我は元の神・実の神である。この屋敷にいんねんあり。このたび、世界一れつをたすけるために天降った。みきを神のやしろに貰い受けたい。」

このお言葉には、天理教にとってとても大切な要素が示されていますので、区切って説明します。

1.「我は元の神・実の神である」

まず、みき様のお口を通して発せられた言葉は、誰の言葉なのか。お言葉の主について、「元の神・実の神」、つまりすべての元、原因たる神が現われたのだと示されます。

2.「この屋敷にいんねんあり」

次に、この屋敷、即ち「中山家」の場所には深い因縁がある。偶然にここに現れたのではないとの仰せです。この場所は親神様が人間を創められた元の場所なのです。

3.「このたび、世界一れつをたすけるために天降った」

今、こうして親神様がお現われになった目的は、世界一れつをたすけるためなのだと高らかに宣言されています。それも急に思い立って現われたわけではない。親神様が人間をお創めになったときの約束において、定められた日に現われたのであると、後に説明がなされます。

4.「みきを神のやしろに貰い受けたい」

世界一れつをたすけるための教えを親神様が人間に伝えるためには、木や金属や石でできた仏像のようなものに入り込んで教えることはできない。そこで、元初まりにおける母親の魂を持つ人間、中山みき様の心に親神様が入り込まれ、以後、みき様を神のやしろ(月日のやしろ)として、言葉や行いを通して親神様の思召を伝えるということです。

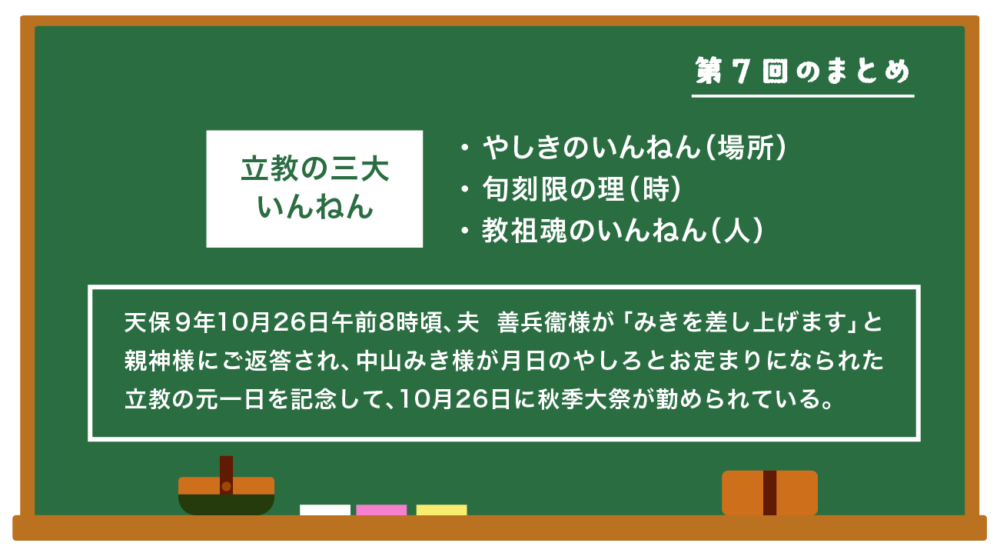

特に、この中に述べられた「場所」「時」「人」の関わりについては、「やしきのいんねん」「旬刻限の理」「教祖魂のいんねん」として「立教の三大いんねん」と呼ばれます。

02. 「神のやしろに貰い受けたい」

ここで注目したいのが、お言葉の核心部分である「みきを神のやしろに貰い受けたい」というところです。

神様なら、わざわざ一同に許可を求めなくとも、さらに言えば、1年も前から秀司様の足痛という予兆を見せなくとも、もっと単刀直入な方法で、みき様を貰い受けることができそうです。なぜ、そうなさらなかったのでしょうか。

私は、このプロセスにこそ大きな意味があると思うのです。

1年前の秀司様の足の痛みを発端に、中山家では頻繁に寄加持を行いましたが、事態は根本的な解決は見ず、それどころか、ついには善兵衞様、みき様、秀司様の3人そろっての障りとなります。そんな切迫した状況の中で、意図せずみき様が加持台となった時に、初めて親神様がお現われになりました。

これは、「神様が実際に現れる」という特異な状況を人々が受け入れるための下準備を、1年かけてなされたのではないかと思えます。

また、わざわざ善兵衛様に、「みきを貰い受けたい」との承諾を求められたのも、中山家の家族諸共が承知をする必要があり、中でも一家の戸主であり、夫である善兵衞様が、親神様の思召に付き従う決心をすることが、この元なる屋敷に世界たすけの台をこしらえる上で、不可欠であったということではないでしょうか。

親神様がなさることには、何事にも順序と段取りがきちんと踏まえられているのだと思います。一見理不尽な出来事も、必ず親神様の「世界一れつをたすけたい」との思召に結び付いているのです。

「元の神の思わく通りするのや、神の言う事承知せよ。聞き入れくれた事ならば、世界一列救けさそ。」

善兵衞様が「みきを差上げます」と親神様にご返答された時を境に、中山みき様は月日のやしろに定まられました。天保9年10月26日午前8時ごろです。

以後、月日のやしろである中山みき様・おやさまによって、親神様の思召が教えられ、これまでにはまったくなかった真実の親なる神による直々のたすけが進められていくのです。

現在、10月26日は立教の元一日を記念して、天理教教会本部にて秋季大祭が勤められています。祭典の執行時間は午前8時。おやさまが月日のやしろに定まられたその時を基準にしています。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

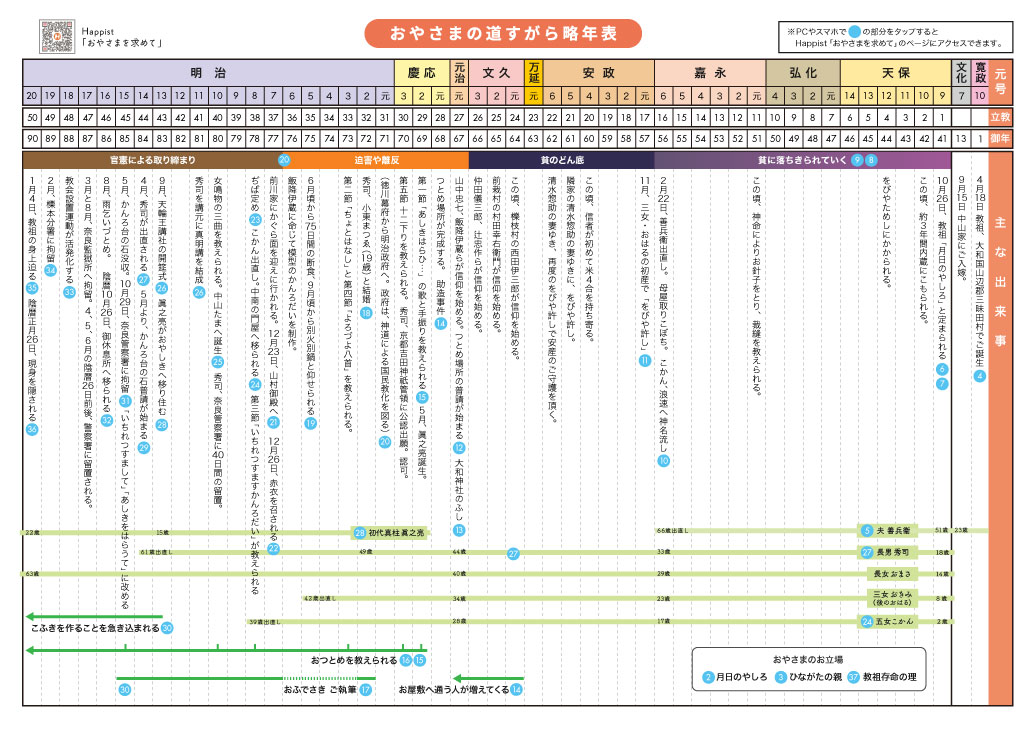

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。