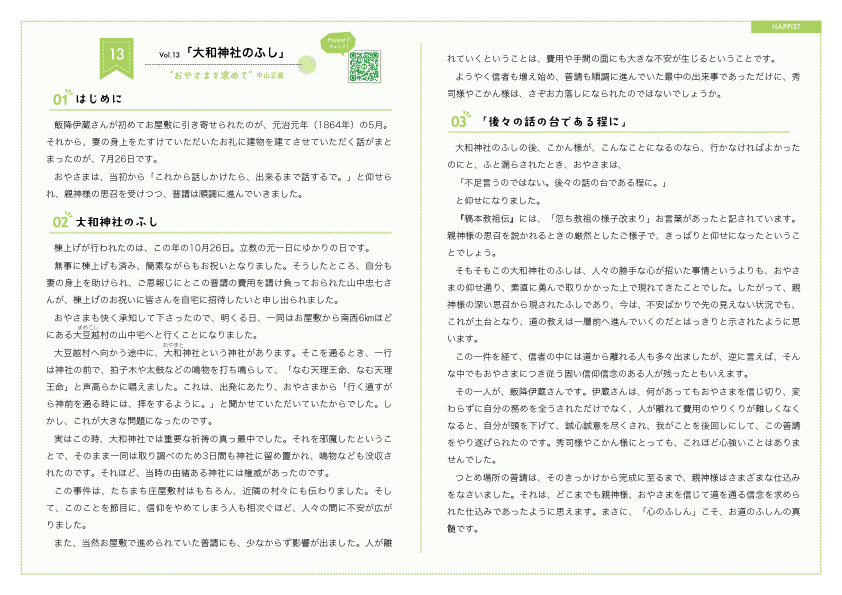

01.はじめに

飯降伊蔵さんが初めてお屋敷に引き寄せられたのが、元治元年(1864年)の5月。それから、妻の身上をたすけていただいたお礼に建物を建てさせていただく話がまとまったのが、7月26日です。

おやさまは、当初から「これから話しかけたら、出来るまで話するで。」と仰せられ、親神様の思召を受けつつ、普請は順調に進んでいきました。

02.大和神社のふし

棟上げ(※1)が行われたのは、この年の10月26日。立教の元一日にゆかりの日です。

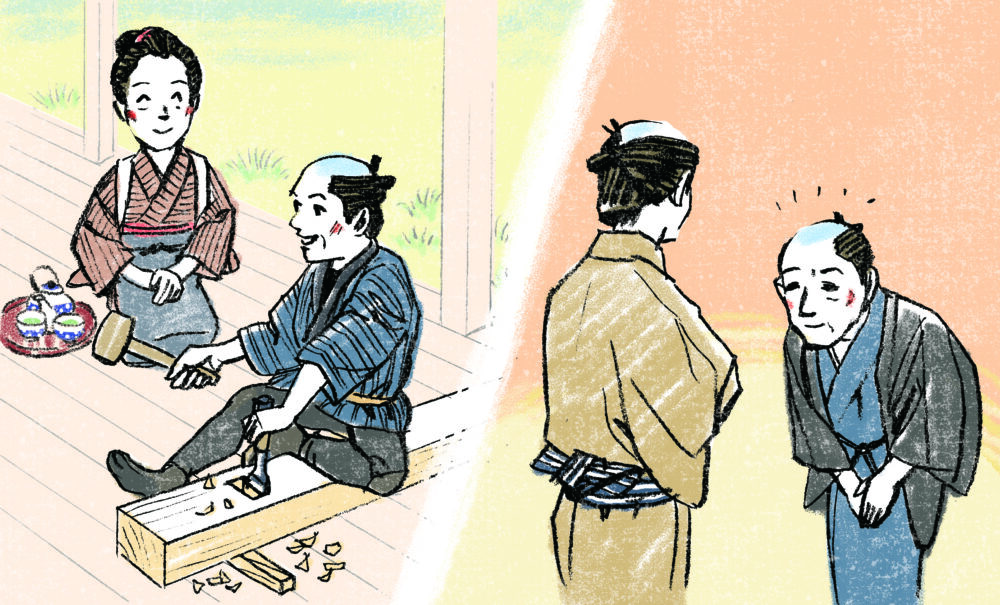

無事に棟上げも済み、簡素ながらもお祝いとなりました。そうしたところ、自分も妻の身上を助けられ、ご恩報じにとこの普請の費用を請け負っておられた山中忠七さんが、棟上げのお祝いに皆さんを自宅に招待したいと申し出られました。

建物の骨組みを組む工程の最後として、「棟木」を設置すること。基礎工事が無事に完成したとの意味を込めて、「上棟式」と称したお祝いが行われる。

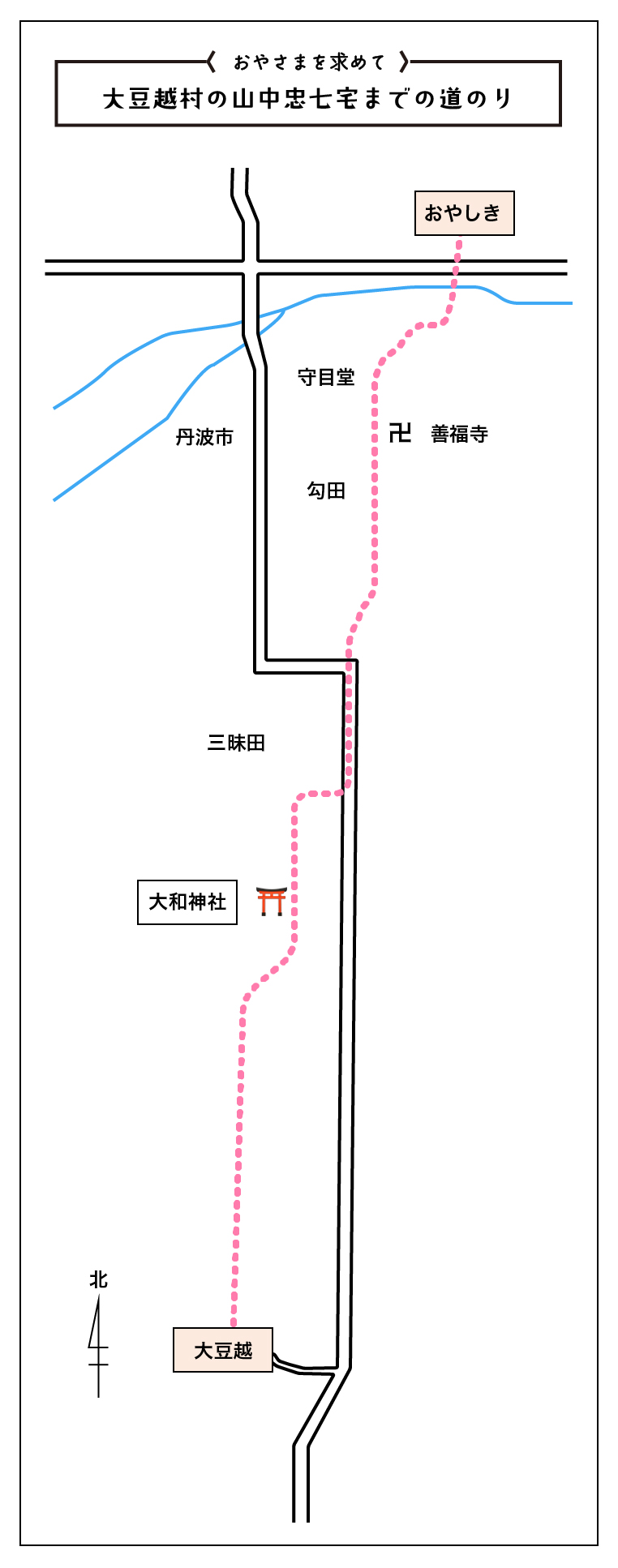

おやさまも快く承知して下さったので、明くる日、一同はお屋敷から南西6㎞ほどにある大豆越村の山中宅へと行くことになりました。※2

大豆越村へ向かう途中に、大和神社という神社があります。そこを通るとき、一行は神社の前で、拍子木や太鼓などの鳴物を打ち鳴らして、「なむ天理王命、なむ天理王命」と声高らかに唱えました。これは、出発にあたり、おやさまから「行く道すがら神前を通る時には、拝をするように。」と聞かせていただいていたからでした。しかし、これが大きな問題になったのです。

実はこの時、大和神社では重要な祈祷の真っ最中でした。それを邪魔したということで、そのまま一同は取り調べのため3日間も神社に留め置かれ、鳴物なども没収されたのです。それほど、当時の由緒ある神社には権威があったのです。

この事件は、たちまち庄屋敷村はもちろん、近隣の村々にも伝わりました。そして、このことを節目に、信仰をやめてしまう人も相次ぐほど、人々の間に不安が広がりました。

また、当然お屋敷で進められていた普請にも、少なからず影響が出ました。人が離れていくということは、費用や手間の面にも大きな不安が生じるということです。

ようやく信者も増え始め、普請も順調に進んでいた最中の出来事であっただけに、秀司様やこかん様は、さぞお力落しになられたのではないでしょうか。

03.「後々の話の台である程に」

大和神社のふしの後、こかん様が、こんなことになるのなら、行かなければよかったのにと、ふと漏らされたとき、おやさまは、

「不足言うのではない。後々の話の台である程に。」

と仰せになりました。

『稿本教祖伝』には、「忽ち教祖の様子改まり」お言葉があったと記されています。親神様の思召を説かれるときの厳然としたご様子で、きっぱりと仰せになったということでしょう。

そもそもこの大和神社のふしは、人々の勝手な心が招いた事情というよりも、おやさまの仰せ通り、素直に勇んで取りかかった上で現れてきたことでした。したがって、親神様の深い思召から現されたふしであり、今は、不安ばかりで先の見えない状況でも、これが土台となり、道の教えは一層前へ進んでいくのだとはっきりと示されたように思います。

この一件を経て、信者の中には道から離れる人も多々出ましたが、逆に言えば、そんな中でもおやさまにつき従う固い信仰信念のある人が残ったともいえます。

その一人が、飯降伊蔵さんです。伊蔵さんは、何があってもおやさまを信じ切り、変わらずに自分の務めを全うされただけでなく、人が離れて費用のやりくりが難しくなくなると、自分が頭を下げて、誠心誠意を尽くされ、我がことを後回しにして、この普請をやり遂げられたのです。秀司様やこかん様にとっても、これほど心強いことはありませんでした。

つとめ場所の普請は、そのきっかけから完成に至るまで、親神様はさまざまな仕込みをなさいました。それは、どこまでも親神様、おやさまを信じて道を通る信念を求められた仕込みであったように思えます。まさに、「心のふしん」こそ、お道のふしんの真髄です。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

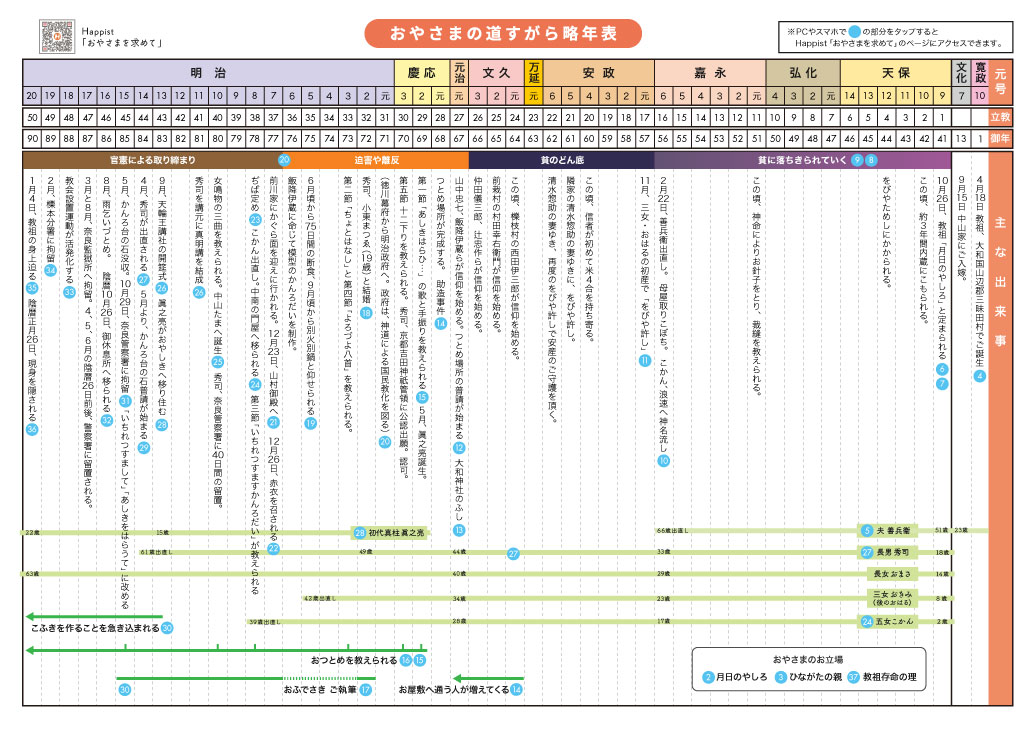

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。