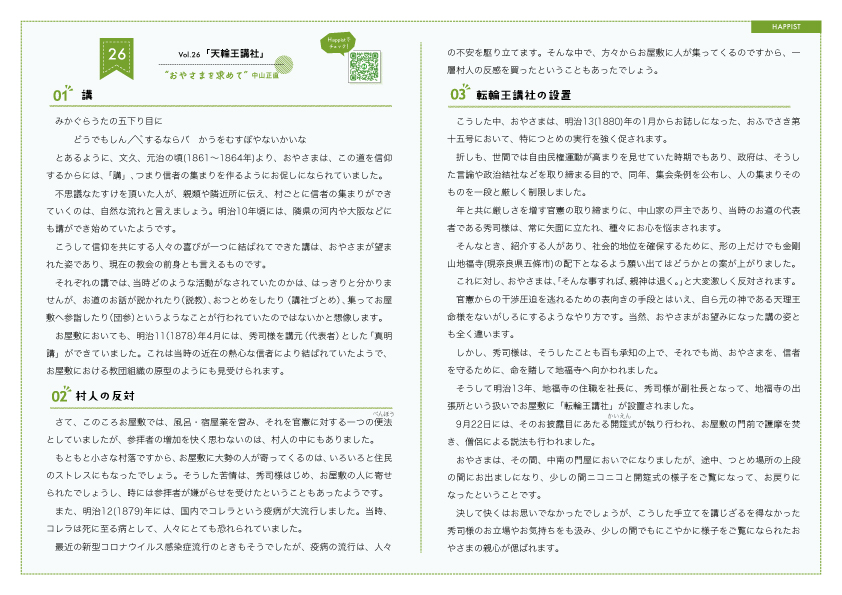

01. 講

みかぐらうたの五下り目に

どうでもしん/\゛するならバ

かうをむすぼやないかいな

とあるように、文久、元治の頃(1861〜1864年)より、おやさまは、この道を信仰するからには、「講」、つまり信者の集まりを作るようにお促しになられていました。

不思議なたすけを頂いた人が、親類や隣近所に伝え、村ごとに信者の集まりができていくのは、自然な流れと言えましょう。明治10年頃には、隣県の河内や大阪などにも講ができ始めていたようです。

こうして信仰を共にする人々の喜びが一つに結ばれてできた講は、おやさまが望まれた姿であり、現在の教会の前身とも言えるものです。

それぞれの講では、当時どのような活動がなされていたのかは、はっきりと分かりませんが、お道のお話が説かれたり(説教)、おつとめをしたり(講社づとめ)、集ってお屋敷へ参詣したり(団参)というようなことが行われていたのではないかと想像します。

お屋敷においても、明治11(1878)年4月には、秀司様を講元(代表者)とした「真明講」ができていました。これは当時の近在の熱心な信者により結ばれていたようで、お屋敷における教団組織の原型のようにも見受けられます。

02. 村人の反対

さて、このころお屋敷では、風呂・宿屋業を営み、それを官憲に対する一つの便法(※その場だけなんとかしのぐ便宜的な手段)としていましたが、参拝者の増加を快く思わないのは、村人の中にもありました。

もともと小さな村落ですから、お屋敷に大勢の人が寄ってくるのは、いろいろと住民のストレスにもなったでしょう。そうした苦情は、秀司様はじめ、お屋敷の人に寄せられたでしょうし、時には参拝者が嫌がらせを受けたということもあったようです。

また、明治12(1879)年には、国内でコレラという疫病が大流行しました。当時、コレラは死に至る病として、人々にとても恐れられていました。

最近の新型コロナウイルス感染症流行のときもそうでしたが、疫病の流行は、人々の不安を駆り立てます。そんな中で、方々からお屋敷に人が集ってくるのですから、一層村人の反感を買ったということもあったでしょう。

03. 転輪王講社の設置

こうした中、おやさまは、明治13(1880)年の1月からお誌しになった、おふでさき第十五号において、特につとめの実行を強く促されます。

折しも、世間では自由民権運動(※)が高まりを見せていた時期でもあり、政府は、そうした言論や政治結社などを取り締まる目的で、同年、集会条例を公布し、人の集まりそのものを一段と厳しく制限しました。

年と共に厳しさを増す官憲の取り締まりに、中山家の戸主であり、当時のお道の代表者である秀司様は、常に矢面に立たれ、種々にお心を悩まされます。

そんなとき、紹介する人があり、社会的地位を確保するために、形の上だけでも金剛山地福寺(現奈良県五條市)の配下となるよう願い出てはどうかとの案が上がりました。

これに対し、おやさまは、「そんな事すれば、親神は退く。」と大変激しく反対されます。

官憲からの干渉圧迫を逃れるための表向きの手段とはいえ、自ら元の神である天理王命様をないがしろにするようなやり方です。当然、おやさまがお望みになった講の姿とも全く違います。

しかし、秀司様は、そうしたことも百も承知の上で、それでも尚、おやさまを、信者を守るために、命を賭して地福寺へ向かわれました。

そうして明治13年、地福寺の住職を社長に、秀司様が副社長となって、地福寺の出張所という扱いでお屋敷に「転輪王講社」が設置されました。

9月22日には、そのお披露目にあたる開筵式が執り行われ、お屋敷の門前で護摩を焚き、僧侶による説法も行われました。

おやさまは、その間、中南の門屋においでになりましたが、途中、つとめ場所の上段の間にお出ましになり、少しの間ニコニコと開筵式の様子をご覧になって、お戻りになったということです。

決して快くはお思いでなかったでしょうが、こうした手立てを講じざるを得なかった秀司様のお立場やお気持ちをも汲み、少しの間でもにこやかに様子をご覧になられたおやさまの親心が偲ばれます。

自由民権運動とは

明治前期、藩閥政治に反対して国民の自由と権利を要求した政治運動。

金剛山地福寺

金剛山のふもとの奈良県五條市久留野町にある。現在は、高野山真言宗の寺院。

秀司様は、岡田与之助(のちの宮森与三郎)をお供に、おぢばから芋ケ峠を経て、まず吉野の蔵王堂(金峯山寺)へ向かい、その後地福寺へと向かった。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

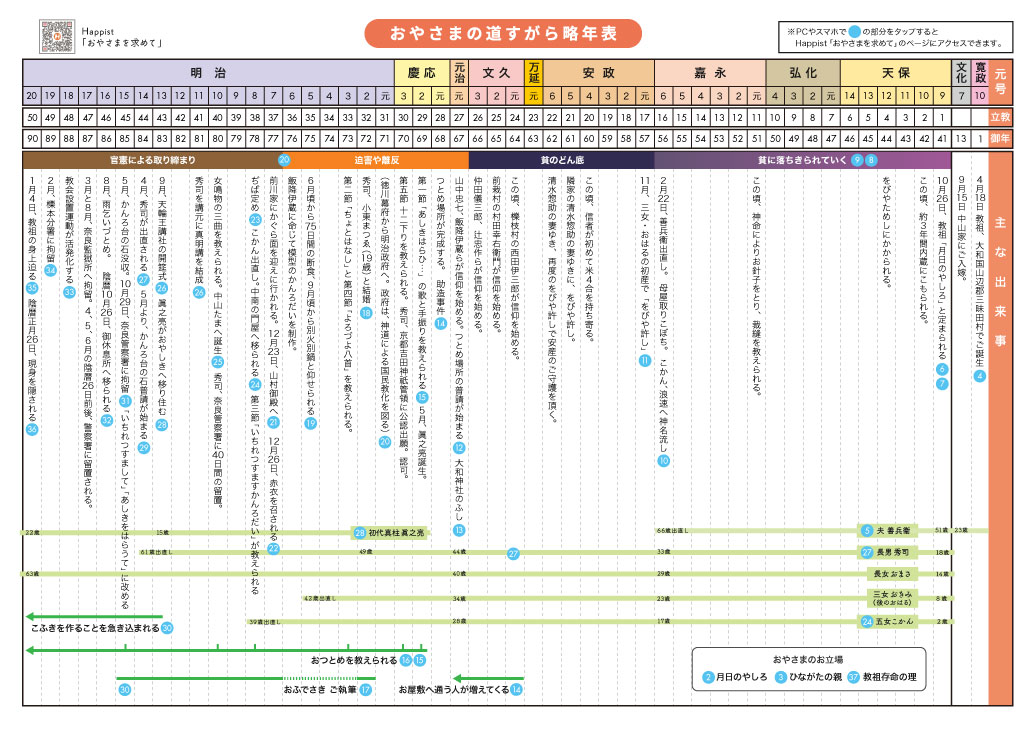

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。