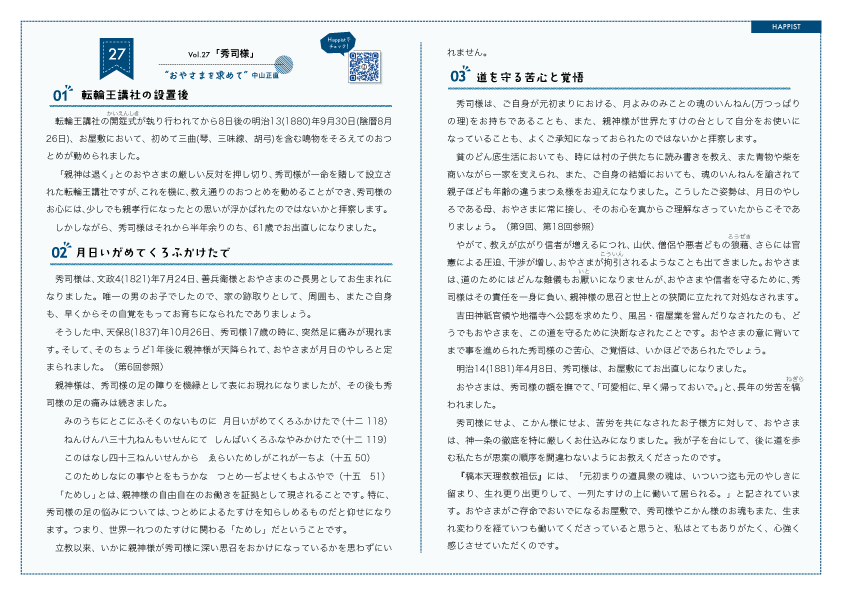

01. 転輪王講社の設置後

転輪王講社の開筵式が執り行われてから8日後の明治13(1880)年9月30日(陰暦8月26日)、お屋敷において、初めて三曲(琴、三味線、胡弓)を含む鳴物をそろえてのおつとめが勤められました。

「親神は退く」とのおやさまの厳しい反対を押し切り、秀司様が一命を賭して設立された転輪王講社ですが、これを機に、教え通りのおつとめを勤めることができ、秀司様のお心には、少しでも親孝行になったとの思いが浮かばれたのではないかと拝察します。

しかしながら、秀司様はそれから半年余りのち、61歳でお出直しになりました。

02. 月日いがめてくろふかけたで

秀司様は、文政4(1821)年7月24日、善兵衞様とおやさまのご長男としてお生まれになりました。唯一の男のお子でしたので、家の跡取りとして、周囲も、またご自身も、早くからその自覚をもってお育ちになられたでありましょう。

そうした中、天保8(1837)年10月26日、秀司様17歳の時に、突然足に痛みが現れます。そして、そのちょうど1年後に親神様が天降られて、おやさまが月日のやしろと定まられました。(第6回参照)

親神様は、秀司様の足の障りを機縁として表にお現れになりましたが、その後も秀司様の足の痛みは続きました。

みのうちにとこにふそくのないものに 月日いがめてくろふかけたで(十二 118)

ねんけんハ三十九ねんもいせんにて しんばいくろふなやみかけたで(十二 119)

このはなし四十三ねんいせんから ゑらいためしがこれが一ちよ(十五 50)

このためしなにの事やとをもうかな つとめ一ぢよせくもよふやで(十五 51)

「ためし」とは、親神様の自由自在のお働きを証拠として現されることです。特に、秀司様の足の悩みについては、つとめによるたすけを知らしめるものだと仰せになります。つまり、世界一れつのたすけに関わる「ためし」だということです。

立教以来、いかに親神様が秀司様に深い思召をおかけになっているかを思わずにいれません。

03. 道を守る苦心と覚悟

秀司様は、ご自身が元初まりにおける、月よみのみことの魂のいんねん(万つっぱりの理)をお持ちであることも、また、親神様が世界たすけの台として自分をお使いになっていることも、よくご承知になっておられたのではないかと拝察します。

貧のどん底生活においても、時には村の子供たちに読み書きを教え、また青物や柴を商いながら一家を支えられ、また、ご自身の結婚においても、魂のいんねんを諭されて親子ほども年齢の違うまつゑ様をお迎えになりました。こうしたご姿勢は、月日のやしろである母、おやさまに常に接し、そのお心を真からご理解なさっていたからこそでありましょう。(第9回、第18回参照)

やがて、教えが広がり信者が増えるにつれ、山伏、僧侶や悪者どもの狼藉、さらには官憲による圧迫、干渉が増し、おやさまが拘引されるようなことも出てきました。おやさまは、道のためにはどんな難儀もお厭いになりませんが、おやさまや信者を守るために、秀司様はその責任を一身に負い、親神様の思召と世上との狭間に立たれて対処なされます。

吉田神祇官領や地福寺へ公認を求めたり、風呂・宿屋業を営んだりなされたのも、どうでもおやさまを、この道を守るために決断なされたことです。おやさまの意に背いてまで事を進められた秀司様のご苦心、ご覚悟は、いかほどであられたでしょう。

明治14(1881)年4月8日、秀司様は、お屋敷にてお出直しになりました。

おやさまは、秀司様の額を撫でて、「可愛相に、早く帰っておいで。」と、長年の労苦を犒われました。

秀司様にせよ、こかん様にせよ、苦労を共になされたお子様方に対して、おやさまは、神一条の徹底を特に厳しくお仕込みになりました。我が子を台にして、後に道を歩む私たちが思案の順序を間違わないようにお教えくださったのです。

『稿本天理教教祖伝』には、「元初まりの道具衆の魂は、いついつ迄も元のやしきに留まり、生れ更り出更りして、一列たすけの上に働いて居られる。」と記されています。おやさまがご存命でおいでになるお屋敷で、秀司様やこかん様のお魂もまた、生まれ変わりを経ていつも働いてくださっていると思うと、私はとてもありがたく、心強く感じさせていただくのです。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

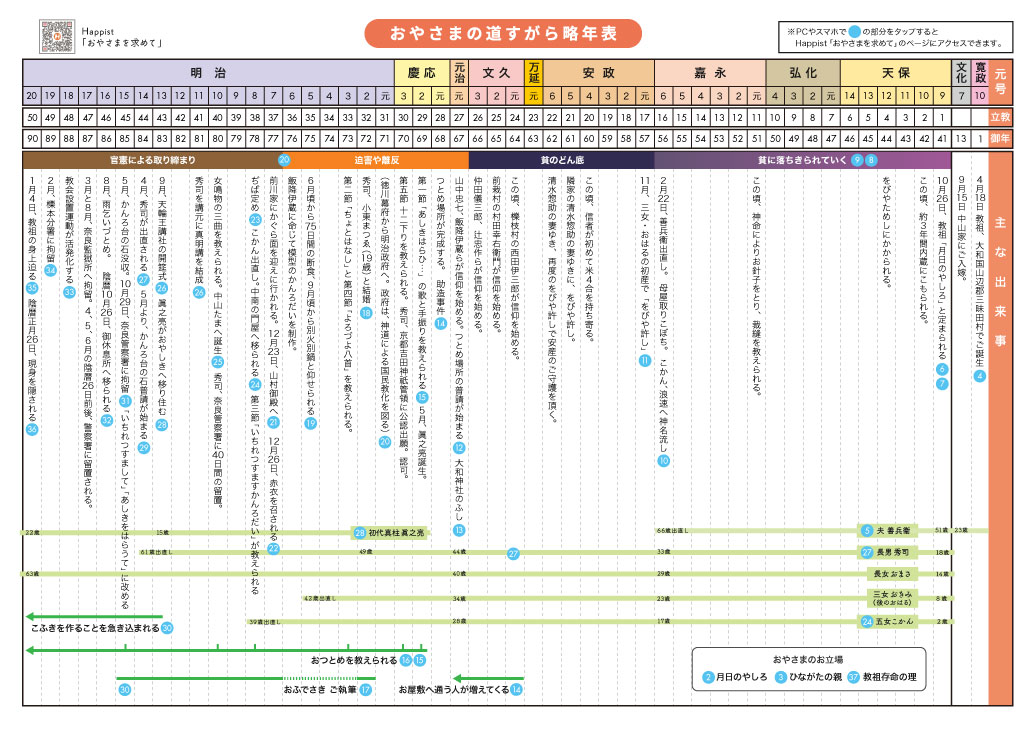

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。