01.つとめとは

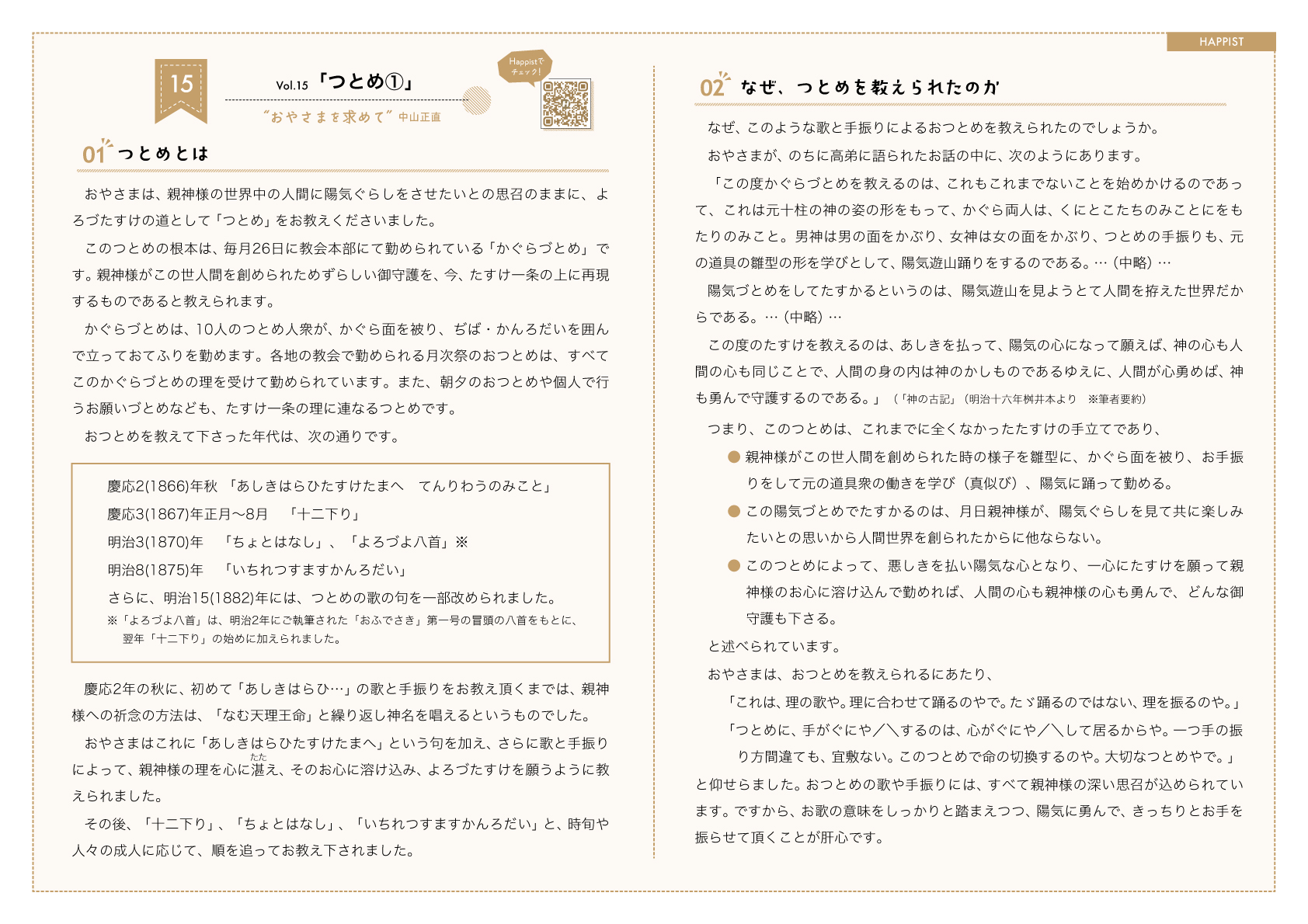

おやさまは、親神様の世界中の人間に陽気ぐらしをさせたいとの思召のままに、よろづたすけの道として「つとめ」をお教えくださいました。

このつとめの根本は、毎月26日に教会本部にて勤められている「かぐらづとめ」です。親神様がこの世人間を創められためずらしい御守護を、今、たすけ一条の上に再現するものであると教えられます。

かぐらづとめは、10人のつとめ人衆が、かぐら面を被り、ぢば・かんろだいを囲んで立っておてふりを勤めます。各地の教会で勤められる月次祭のおつとめは、すべてこのかぐらづとめの理を受けて勤められています。また、朝夕のおつとめや個人で行うお願いづとめなども、たすけ一条の理に連なるつとめです。

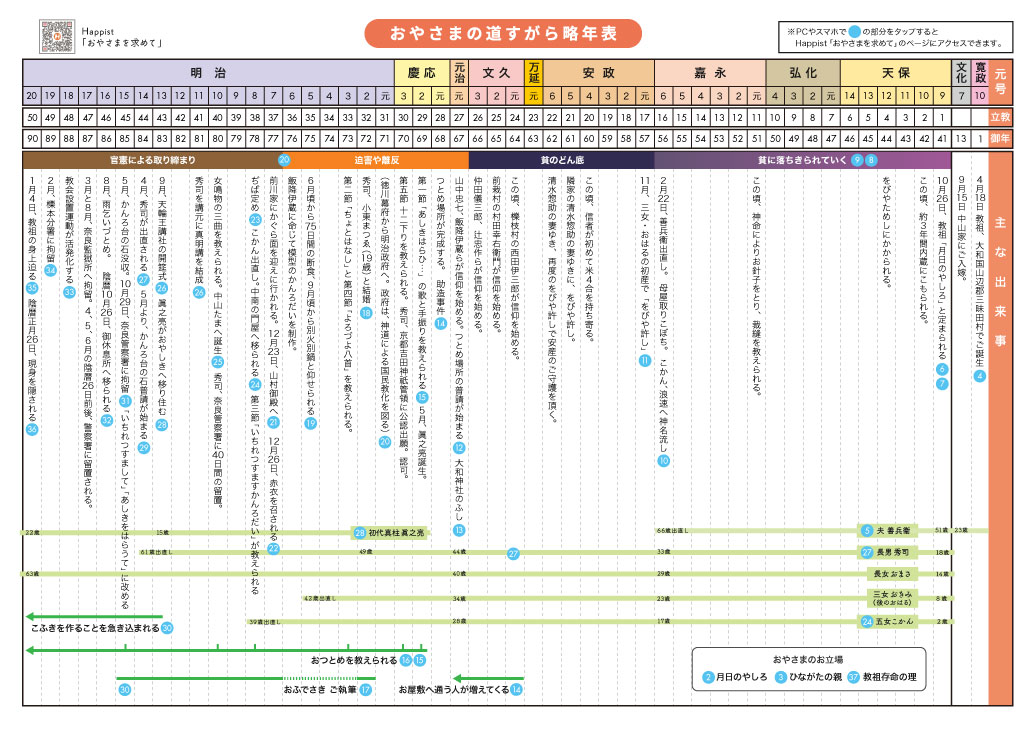

おつとめを教えて下さった年代は、次の通りです。

- 慶応2(1866)年 秋

「あしきはらひたすけたまへ てんりわうのみこと」 - 慶応3(1867)年 正月~8月

「十二下り」 - 明治3(1870)年

「ちょとはなし」、「よろづよ八首」※ - 明治8(1875)年

「いちれつすますかんろだい」 - さらに、明治15(1882)年には、つとめの歌の句を一部改められました。

- 「よろづよ八首」は、明治2年にご執筆された「おふでさき」第一号の冒頭の八首をもとに、翌年「十二下り」の始めに加えられました。

慶応2年の秋に、初めて「あしきはらひ…」の歌と手振りをお教え頂くまでは、親神様への祈念の方法は、「なむ天理王命」と繰り返し神名を唱えるというものでした。

おやさまはこれに「あしきはらひたすけたまへ」という句を加え、さらに歌と手振りによって、親神様の理を心に湛え、そのお心に溶け込み、よろづたすけを願うように教えられました。

その後、「十二下り」、「ちょとはなし」、「いちれつすますかんろだい」と、時旬や人々の成人に応じて、順を追ってお教え下されました。

02.なぜ、つとめを教えられたのか

なぜ、このような歌と手振りによるおつとめを教えられたのでしょうか。

おやさまが、のちに高弟に語られたお話の中に、次のようにあります。

「この度かぐらづとめを教えるのは、これもこれまでないことを始めかけるのであって、これは元十柱の神の姿の形をもって、かぐら両人は、くにとこたちのみことにをもたりのみこと。男神は男の面をかぶり、女神は女の面をかぶり、つとめの手振りも、元の道具の雛型の形を学びとして、陽気遊山踊りをするのである。…(中略)…

陽気づとめをしてたすかるというのは、陽気遊山を見ようとて人間を拵えた世界だからである。…(中略)…

この度のたすけを教えるのは、あしきを払って、陽気の心になって願えば、神の心も人間の心も同じことで、人間の身の内は神のかしものであるゆえに、人間が心勇めば、神も勇んで守護するのである。」

(「神の古記」(明治十六年桝井本より ※筆者要約)

つまり、このつとめは、これまでに全くなかったたすけの手立てであり、

- 親神様がこの世人間を創められた時の様子を雛型に、かぐら面を被り、お手振りをして元の道具衆の働きを学び(真似び)、陽気に踊って勤める。

- この陽気づとめでたすかるのは、月日親神様が、陽気ぐらしを見て共に楽しみたいとの思いから人間世界を創られたからに他ならない。

- このつとめによって、悪しきを払い陽気な心となり、一心にたすけを願って親神様のお心に溶け込んで勤めれば、人間の心も親神様の心も勇んで、どんな御守護も下さる。

と述べられています。

おやさまは、おつとめを教えられるにあたり、

「これは、理の歌や。理に合わせて踊るのやで。たゞ踊るのではない、理を振るのや。」

「つとめに、手がぐにや/\するのは、心がぐにや/\して居るからや。一つ手の振り方間違ても、宜敷ない。このつとめで命の切換するのや。大切なつとめやで。」

と仰せらました。おつとめの歌や手振りには、すべて親神様の深い思召が込められています。ですから、お歌の意味をしっかりと踏まえつつ、陽気に勇んで、きっちりとお手を振らせていただくことが肝心です。

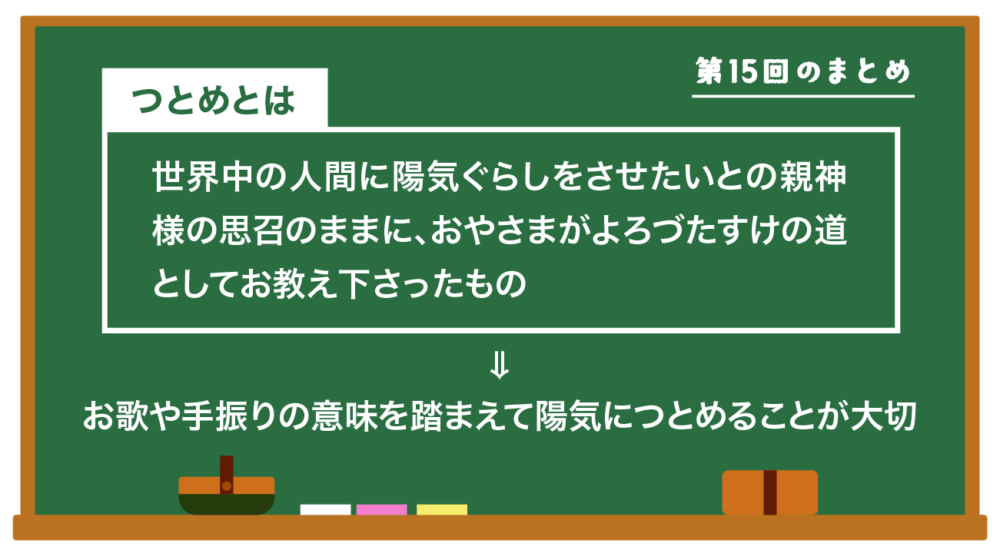

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。