01. 夫・善兵衞様

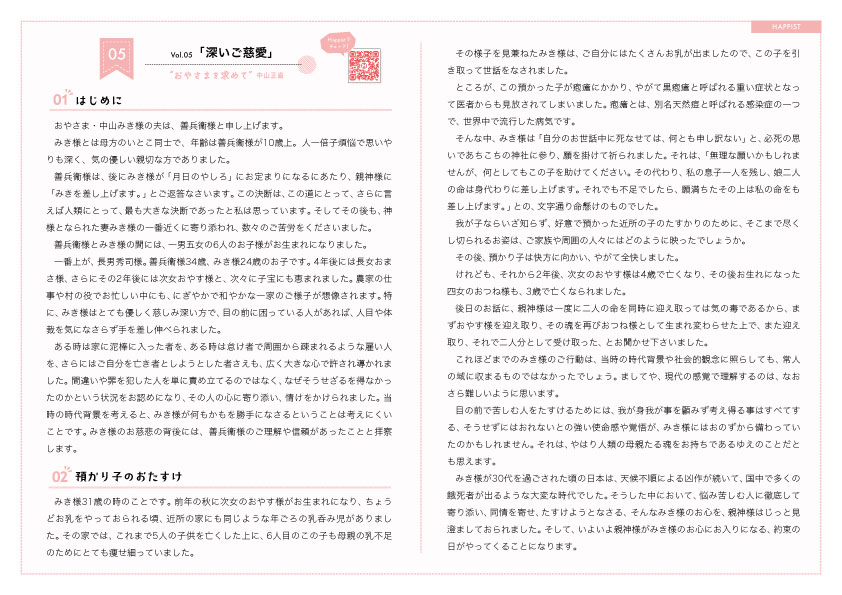

おやさま・中山みき様の夫は、善兵衞様と申し上げます。

みき様とは母方のいとこ同士で、年齢は善兵衞様が10歳上。人一倍子煩悩で思いやりも深く、気の優しい親切な方でありました。

善兵衞様は、後にみき様が「月日のやしろ」にお定まりになるにあたり、親神様に「みきを差し上げます。」とご返答なさいます。この決断は、この道にとって、さらに言えば人類にとって、最も大きな決断であったと私は思っています。そしてその後も、神様となられた妻みき様の一番近くに寄り添われ、数々のご苦労をくださいました。

善兵衞様とみき様の間には、一男五女の6人のお子様がお生まれになりました。

一番上が、長男秀司様。善兵衞様34歳、みき様24歳のお子です。4年後には長女おまさ様、さらにその2年後には次女おやす様と、次々に子宝にも恵まれました。農家の仕事や村の役でお忙しい中にも、にぎやかで和やかな一家のご様子が想像されます。

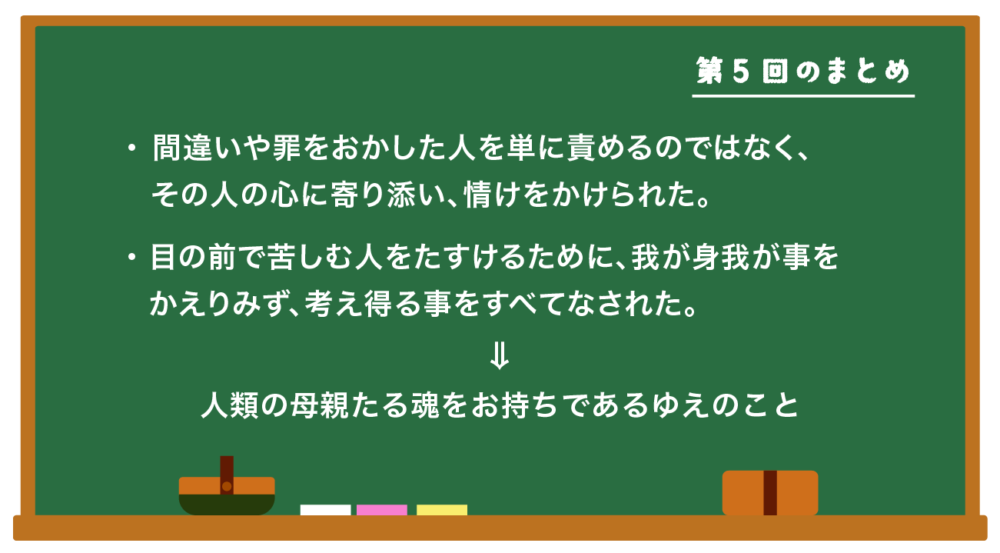

特に、みき様はとても優しく慈しみ深い方で、目の前に困っている人があれば、人目や体裁を気になさらず手を差し伸べられました。

ある時は家に泥棒に入った者を、ある時は怠け者で周囲から疎まれるような雇い人を、さらにはご自分を亡き者としようとした者さえも、広く大きな心で許され導かれました。間違いや罪を犯した人を単に責め立てるのではなく、なぜそうせざるを得なかったのかという状況をお認めになり、その人の心に寄り添い、情けをかけられました。

当時の時代背景を考えると、みき様が何もかもを勝手になさるということは考えにくいことです。みき様のお慈悲の背後には、善兵衞様のご理解や信頼があったことと拝察します。

02. 預かり子のおたすけ

みき様31歳の時のことです。前年の秋に次女のおやす様がお生まれになり、ちょうどお乳をやっておられる頃、近所の家にも同じような年ごろの乳呑み児がありました。その家では、これまで5人の子供を亡くした上に、6人目のこの子も母親の乳不足のためにとても痩せ細っていました。

その様子を見兼ねたみき様は、ご自分にはたくさんお乳が出ましたので、この子を引き取って世話をなされました。

ところが、この預かった子が疱瘡にかかり、やがて黒疱瘡と呼ばれる重い症状となって医者からも見放されてしまいました。疱瘡とは、別名天然痘と呼ばれる感染症の一つで、世界中で流行した病気です。

そんな中、みき様は「自分のお世話中に死なせては、何とも申し訳ない」と、必死の思いであちこちの神社に参り、願を掛けて祈られました。それは、「無理な願いかもしれませんが、何としてもこの子を助けてください。その代わり、私の息子一人を残し、娘二人の命は身代わりに差し上げます。それでも不足でしたら、願満ちたその上は私の命をも差し上げます。」との、文字通り命懸けのものでした。

我が子ならいざ知らず、好意で預かった近所の子のたすかりのために、そこまで尽くし切られるお姿は、ご家族や周囲の人々にはどのように映ったでしょうか。

その後、預かり子は快方に向かい、やがて全快しました。

けれども、それから2年後、次女のおやす様は4歳で亡くなり、その後お生れになった四女のおつね様も、3歳で亡くなられました。

後日のお話に、親神様は一度に二人の命を同時に迎え取っては気の毒であるから、まずおやす様を迎え取り、その魂を再びおつね様として生まれ変わらせた上で、また迎え取り、それで二人分として受け取った、とお聞かせ下さいました。

これほどまでのみき様のご行動は、当時の時代背景や社会的観念に照らしても、常人の域に収まるものではなかったでしょう。ましてや、現代の感覚で理解するのは、なおさら難しいように思います。

目の前で苦しむ人をたすけるためには、我が身我が事を顧みず考え得る事はすべてする、そうせずにはおれないとの強い使命感や覚悟が、みき様にはおのずから備わっていたのかもしれません。それは、やはり人類の母親たる魂をお持ちであるゆえのことだとも思えます。

みき様が30代を過ごされた頃の日本は、天候不順による凶作が続いて、国中で多くの餓死者が出るような大変な時代でした。そうした中において、悩み苦しむ人に徹底して寄り添い、同情を寄せ、たすけようとなさる、そんなみき様のお心を、親神様はじっと見澄ましておられました。

そして、いよいよ親神様がみき様のお心にお入りになる、約束の日がやってくることになります。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

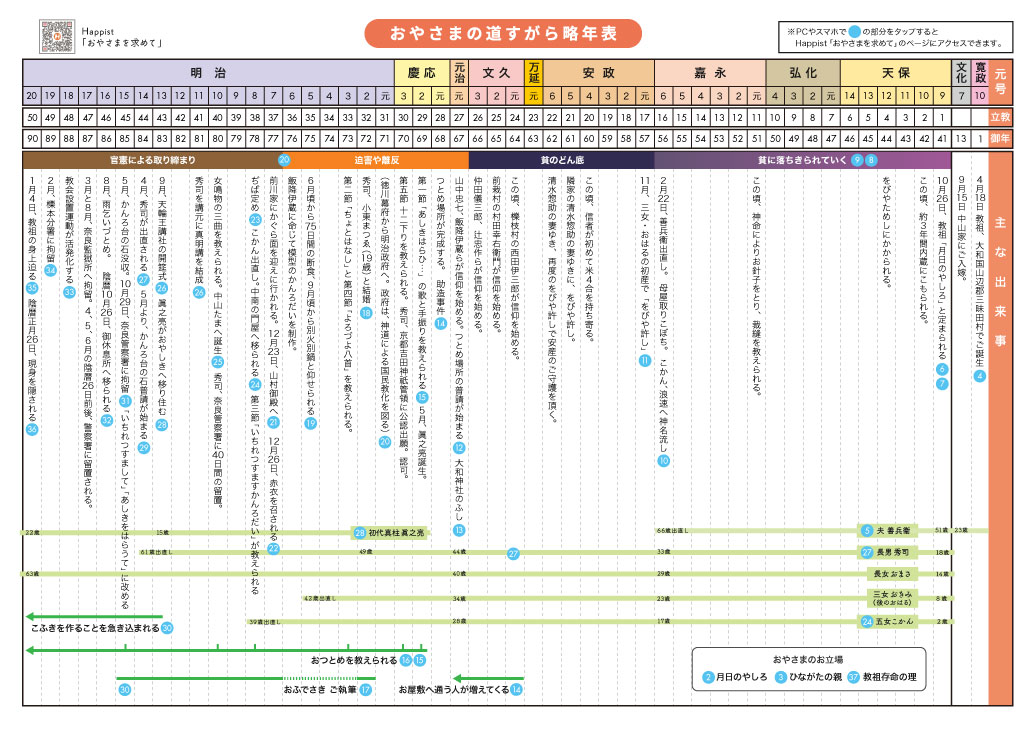

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。