01. かんろだいの石普請

明治14(1881)年の初めから、おやさまは、つとめの目標であるかんろだいの石普請をお急き込みになりました。

5月には、お屋敷の東に位置する山で、材料とする石の見分があり、さっそく石を切り出してお屋敷へ運び込まれました。これには大阪からも信者がたくさん集まり、賑やかに勇んで石出しひのきしんが行われました。

前月に秀司様がお出直しなされた直後であり、お屋敷はまだまだ落ち着かぬ状況での普請の開始です。おやさまのかんろだい建設に対する思召の強さを感じさせていただきます。

お屋敷へ運び込まれた石材は、石工によって削られ、お教えいただいた寸法に形造られます。普請は順調に進み、この年の秋には二段までが完成しました。

しかし、ここで思いがけないことが起こります。普請を担当していた石工が突然姿を現さなくなったのです。これにより、かんろだいの石普請はやむなく頓挫することになりました。

02.かんろだいの没収

しかも、事はそれだけでは済みませんでした。

普請が開始されてから約1年後の、明治15(1882)年5月12日、突然警察がお屋敷へ立ち入り、二段までできていたかんろだいに加え、おやさまの衣類など14点もの物品を没収されるという大ふしが起こりました。

それをばななにもしらさるこ共にな とりはらハれたこのさねんわな (十七 38)

このざねんなにの事やとをもうかな かんろふ大が一のざんねん (十七 58)

この頃にご執筆になったと思われるおふでさきには、かんろだいが取り払われたことへの親神様の並々ならぬもどかしい思いが、強い言葉で繰り返し述べられています。

03.かんろだいの事情から思案すること

これまでにも触れてきたように、おやさまは、たすけ一条の根本の道として、つとめを教えてくださいました。お歌や手ぶりに始まり、かぐら面や鳴物といった道具、つとめを勤める人衆を寄せていくなど、順々に整えられ、明治8年には、つとめの中心であるぢばの場所を明かされました。そして、いよいよ世界一れつの心を澄ますかんろだいの建設に着手されたのです。

しかし、この間もお屋敷への干渉圧迫は強まる一方で、明治14年には6月、9月、10月、さらに翌年2月と、立て続けに警察からの干渉があり、おやさまが拘留されるということもありました。こうした状況に、お側の人々も委縮し、いずみがちであったであろうと思います。

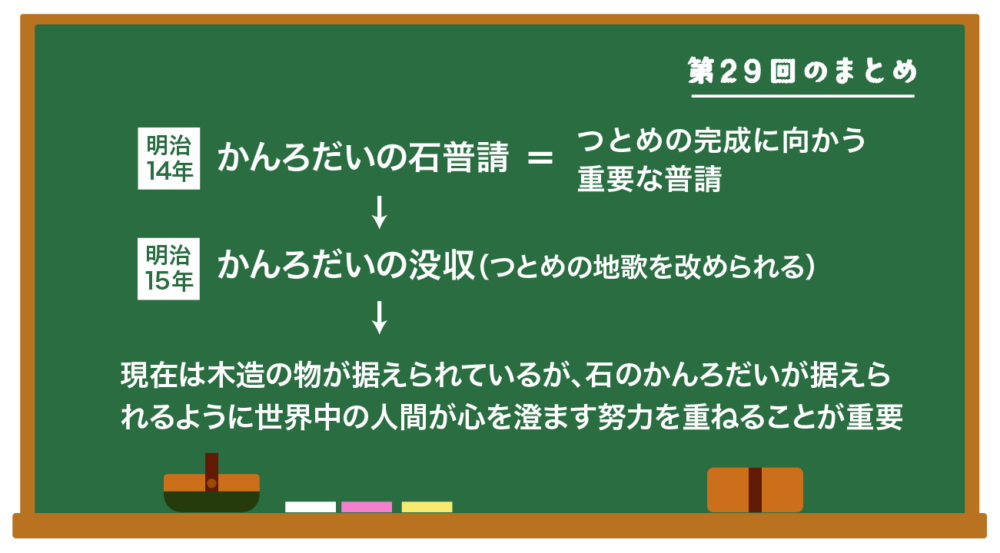

親神様からすれば、かんろだいの建設はつとめの完成に向かう重要な普請であり、それを急き込むのは、どこまでも世界一れつの人間をたすけたい一条の親心からのことです。

けれども、人々の心にはあまりにもほこりが積もっているので、この親心の真実を悟ることも汲み取ることもできない状態である。これでは親神様がどれだけ人々をたすけたいと思われても、その働きが十分にできない。

そうしたことから、親神様は、世界中の人間の胸の掃除を一層徹底していかねばならならいと、かんろだいの石普請の頓挫、さらには没収というふしをお見せになり、人々の心の成人を強く急き込まれたものと思案します。

04.「いちれつすましてかんろだい」

かんろだいのふしを受けて、おやさまは、明治8年に教えられていた「いちれつすますかんろだい」とのつとめの地歌を「いちれつすましてかんろだい」と改められ、世界一れつの心を澄ました上でかんろだいを建て上げる、という順序を明確になされました。

一れつの心を澄ますには、親神様の思召、おやさまの教えを聞き分ける人が増えなければなりません。

改められた「いちれつすまして」との句には、世界中の心を澄ませるために、積極的に世の人々に教えを伝えてほしいと、ようぼくの働きを促されるニュアンスが込められているようにも感じます。

かんろだい没収後は、ぢばには小石が積まれていました。かんろだいは、この後、明治21(1888)年に板張り二段のものが据えられ、現在は寸法通りの木造のものが据えられています。

おさしづには、「どうでもこうでも、かんろだい積み建てる/\。」(明治31年7月14日)と仰せられていますので、今も石普請へ向かう道中だと言えるでしょう。

一れつのたすけを急き込まれる親神様の思召にお応えすべく、かんろだいを目標に、心を澄まし、たすけを祈念し、教えを伝え弘める努力を重ねることが、私たちの道の歩みなのです。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

参考年表

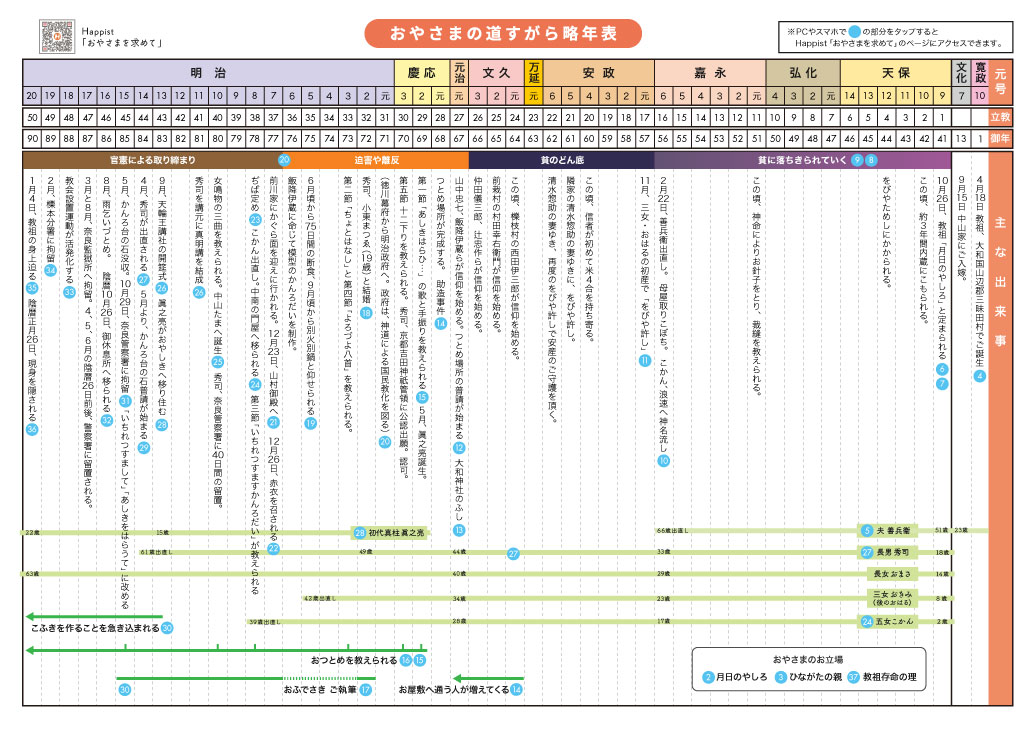

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。