01. 予兆

その予兆は、ちょうど1年前からありました。

天保8(1837)年10月26日、おやさまのご長男秀司様は、畑仕事の途中に突然左足に強い痛みを感じました。

早速医者に診せ、手当をしてもらいましたが、一向に痛みは治まりません。

そこで、人に勧められるままに、中野市兵衛という修験者に祈祷をしてもらうことになりました。

修験者とは、山へこもって修行を行い悟りを得る人のことで、別名・山伏とも言われます。修験者は、厳しい修行を経て、ある種の宗教的な能力を身に付けていると信じられていました。医者の手に負えない時には、修験者を通じて神に祈ってもらうのは、当時の病気療養のひとつの手段だったのです。文字通り神頼みです。

修験者の市兵衛さんに祈祷をしてもらうと、秀司様の足の痛みは一時的に治まりました。けれどもすぐにまた痛み出します。父親の善兵衞様は、何とか助けてやる方法はないかと市兵衛さんに相談しました。すると市兵衛さんから、お宅で寄加持をしてはどうか、との提案がありました。

寄加持とは、近所の人々にも集まってもらい、加持台と呼ばれる人に御幣を持たせ、さらに護摩焚きといって、お供えをして火をたいて祈祷を行うというような特別なものです。また、集まった人には食事を振るまい、近所の人にもお米を施すなどの慣例もあったので、寄加持を一回行えば相当な出費となります。

しかし、大事な跡取り息子を救うため、費用や手間を惜しんではいられません。中山家ではさっそく寄加持が行われ、以後、1年の間に9回も繰り返されました。それほど秀司様の足の痛みはひどかったのでしょうし、また、善兵衞様の我が子を思う気持ちもひとしおだったのです。

中山家にとって、どれほど大変な1年であったでしょう。けれどもそれは、ある出来事の予兆だったのです。

02. 啓示

天保9(1838)年10月23日の夜。この日もまた秀司様の足が痛み出しましたが、この時は併せて、父親の善兵衞様は眼に、母親のみき様には腰にと、三人に障りが現れます。

これは大変と、急いで市兵衛さんを呼び、寄加持をすることになりましたが、いつも加持台になる女性がその時は留守でした。そこで、急遽みき様を加持台にして祈祷をすることになったのです。よほど切迫した状況であったということでしょう。

そうしたところ、祈祷の最中に、突然みき様のお口を通して、神々しい威厳に満ちた声で、次のようなお言葉が発せられました。

「我は元の神・実の神である。この屋敷にいんねんあり。このたび、世界一れつをたすけるために天降った。みきを神のやしろに貰い受けたい。」

これこそ、親神様が初めて私たち人間に向けて発せられた第一声です。

その場にいた人々は、この突然起こった出来事に、いったい誰が何を言っているのかと驚きと戸惑いを隠せません。

とにかく大変なことになったと、中山家では親戚の人たちにも集まってもらい、相談を重ねます。

「元の神・実の神なんて神様は聞いたことがない。」「みきを神のやしろに貰い受けるとはどういう意味なのか。」などと話し合いを重ねますが、どう考えても到底お受けできるような内容ではありません。そこで、一同でお断りを申し上げます。けれども、

「誰が来ても神は退かぬ。今は種々と心配するは無理ないけれど、二十年三十年経ったなれば、皆の者成程と思う日が来る程に。」

「元の神の思わく通りするのや、神の言う事承知せよ。聞き入れくれた事ならば、世界一列救けさそ。もし不承知とあらば、この家、粉も無いようにする。」

と、親神様は厳としたお言葉で一切お退きになりません。子供たちも、お言葉があるごとに、頭から布団をかぶり、互いに抱き付いてふるえて過ごしました。

こうしたやりとりが夜を徹して行われ、3日目を迎えました。みき様はこの間、食事もとらず、少しの休憩もなく、御幣を手に正座をしたまま神様のお言葉を告げられています。このままではみき様の命も危ないと心配されるほどのご様子です。

善兵衞様は、この深刻な状況に、事ここに至ってはお受けするしかないと、ついに10月26日午前8時頃、「みきを差上げます。」と答えられました。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

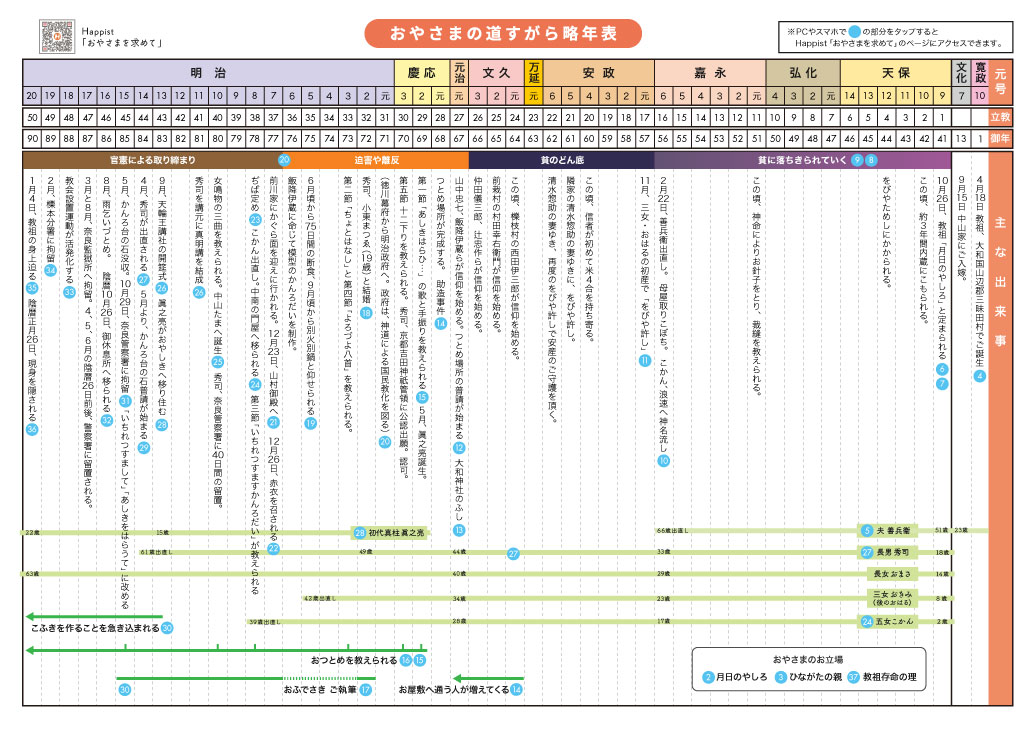

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。