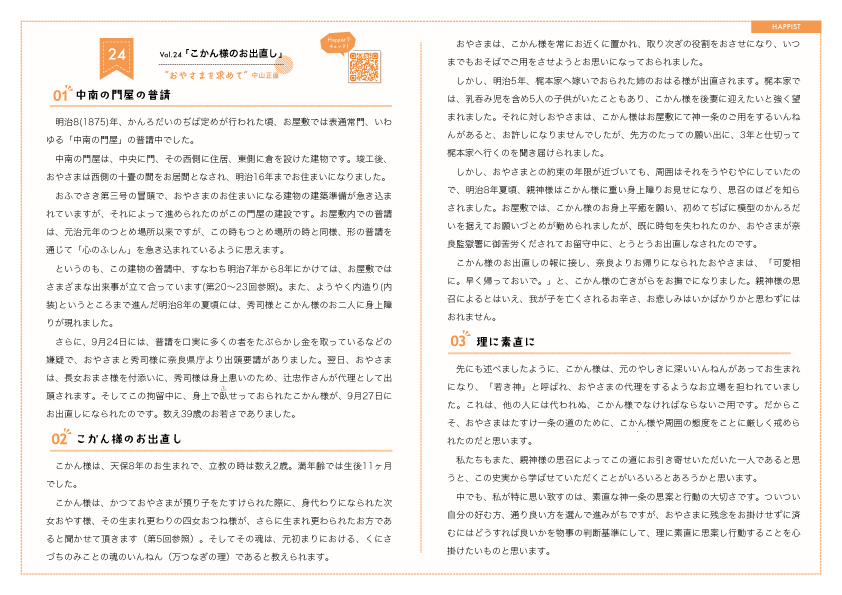

01.中南の門屋の普請

明治8(1875)年、かんろだいのぢば定めが行われた頃、お屋敷では表通常門、いわゆる「中南の門屋」の普請中でした。

中南の門屋は、中央に門、その西側に住居、東側に倉を設けた建物です。竣工後、おやさまは西側の十畳の間をお居間となされ、明治16年までお住まいになりました。

この西側の部屋(左の写真)にある台の上で、おやさまは寄り来る人々に教えを伝えた。

おふでさき第三号の冒頭で、おやさまのお住まいになる建物の建築準備が急き込まれていますが、それによって進められたのがこの門屋の建設です。お屋敷内での普請は、元治元年のつとめ場所以来ですが、この時もつとめ場所の時と同様、形の普請を通じて「心のふしん」を急き込まれているように思えます。

というのも、この建物の普請中、すなわち明治7年から8年にかけては、お屋敷ではさまざまな出来事が立て合っています(第20~23回参照)。また、ようやく内造り(内装)というところまで進んだ明治8年の夏頃には、秀司様とこかん様のお二人に身上障りが現れました。

さらに、9月24日には、普請を口実に多くの者をたぶらかし金を取っているなどの嫌疑で、おやさまと秀司様に奈良県庁より出頭要請がありました。翌日、おやさまは、長女おまさ様を付添いに、秀司様は身上患いのため、辻忠作さんが代理として出頭されます。そしてこの拘留中に、身上で臥せっておられたこかん様が、9月27日にお出直しになられたのです。数え39歳のお若さでありました。

02.こかん様のお出直し

こかん様は、天保8年のお生まれで、立教の時は数え2歳。満年齢では生後11ヶ月でした。

こかん様は、かつておやさまが預り子をたすけられた際に、身代わりになられた次女おやす様、その生まれ更わりの四女おつね様が、さらに生まれ更わられたお方であると聞かせて頂きます(第5回参照)。そしてその魂は、元初まりにおける、くにさづちのみことの魂のいんねん(万つなぎの理)であると教えられます。

おやさまは、こかん様を常にお近くに置かれ、取り次ぎの役割をおさせになり、いつまでもおそばでご用をさせようとお思いになっておられました。

しかし、明治5年、梶本家へ嫁いでおられた姉のおはる様が出直されます。梶本家では、乳呑み児を含め5人の子供がいたこともあり、こかん様を後妻に迎えたいと強く望まれました。それに対しおやさまは、こかん様はお屋敷にて神一条のご用をするいんねんがあると、お許しになりませんでしたが、先方のたっての願い出に、3年と仕切って梶本家へ行くのを聞き届けられました。

しかし、おやさまとの約束の年限が近づいても、周囲はそれをうやむやにしていたので、明治8年夏頃、親神様はこかん様に重い身上障りお見せになり、思召のほどを知らされました。お屋敷では、こかん様のお身上平癒を願い、初めてぢばに模型のかんろだいを据えてお願いづとめが勤められましたが、既に時旬を失われたのか、おやさまが奈良監獄署に御苦労くだされてお留守中に、とうとうお出直しなされたのです。

こかん様のお出直しの報に接し、奈良よりお帰りになられたおやさまは、「可愛相に。早く帰っておいで。」と、こかん様の亡きがらをお撫でになりました。親神様の思召によるとはいえ、我が子を亡くされるお辛さ、お悲しみはいかばかりかと思わずにはおれません。

03.理に素直に

先にも述べましたように、こかん様は、元のやしきに深いいんねんがあってお生まれになり、「若き神」と呼ばれ、おやさまの代理をするようなお立場を担われていました。これは、他の人には代われぬ、こかん様でなければならないご用です。だからこそ、おやさまはたすけ一条の道のために、こかん様や周囲の態度をことに厳しく戒められたのだと思います。

私たちもまた、親神様の思召によってこの道にお引き寄せいただいた一人であると思うと、この史実から学ばせていただくことがいろいろとあろうかと思います。

中でも、私が特に思い致すのは、素直な神一条の思案と行動の大切さです。ついつい自分の好む方、通り良い方を選んで進みがちですが、おやさまに残念をお掛けせずに済むにはどうすれば良いかを物事の判断基準にして、理に素直に思案し行動することを心掛けたいものと思います。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

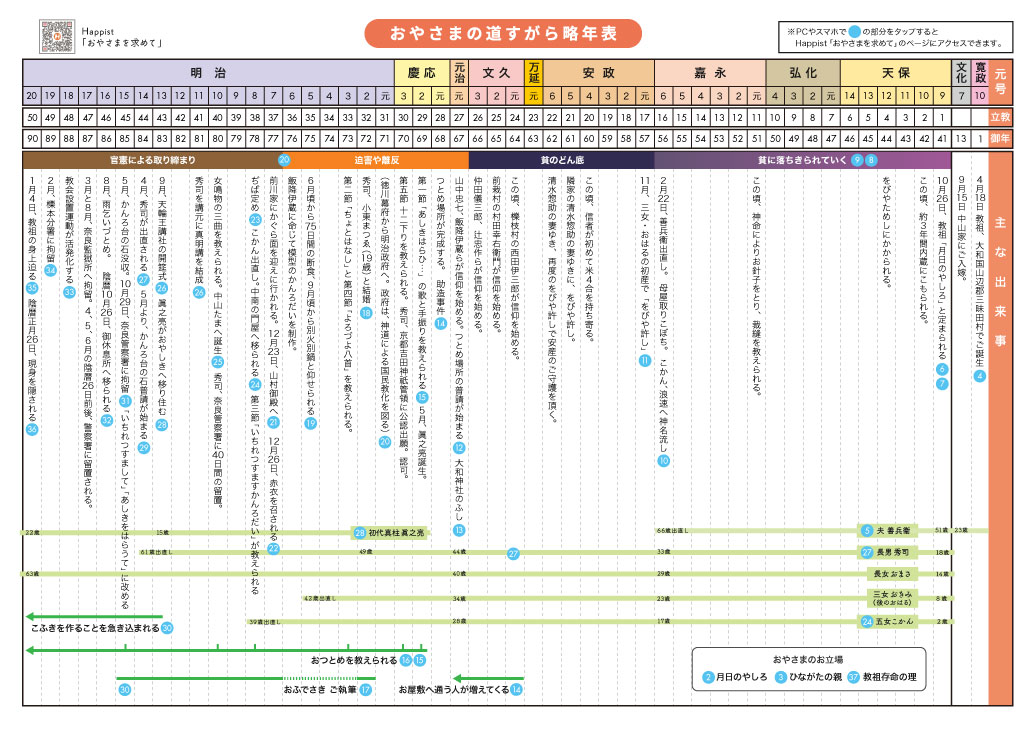

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。