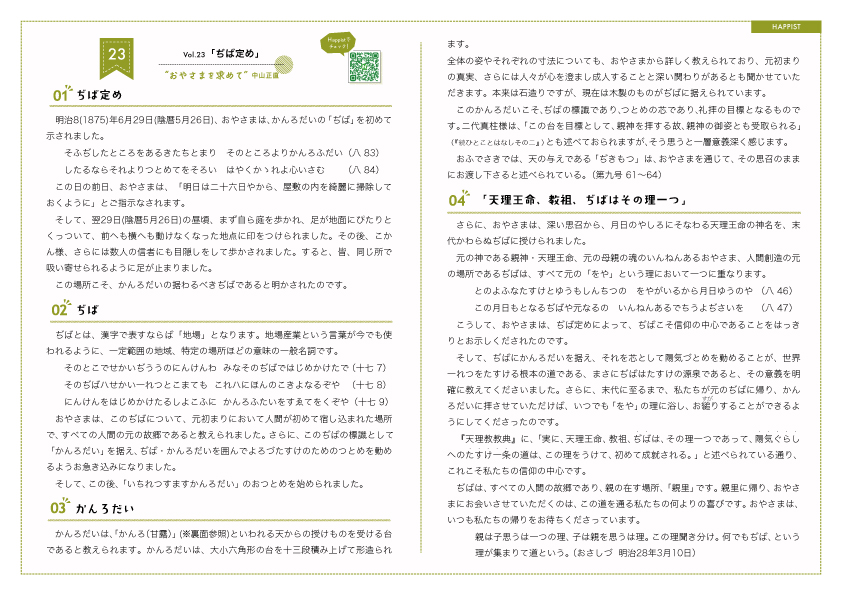

01.ぢば定め

明治8(1875)年6月29日(陰暦5月26日)、おやさまは、かんろだいの「ぢば」を初めて示されました。

そふぢしたところをあるきたちとまり そのところよりかんろふだいを (八 83)

したるならそれよりつとめてをそろい はやくかゝれよ心いさむで (八 84)

この日の前日、おやさまは、「明日は二十六日やから、屋敷の内を綺麗に掃除しておくように」とご指示なされます。

そして、翌29日(陰暦5月26日)の昼頃、まず自ら庭を歩かれ、足が地面にぴたりとくっついて、前へも横へも動けなくなった地点に印をつけられました。その後、こかん様、さらには数人の信者にも目隠しをして歩かされました。すると、皆、同じ所で吸い寄せられるように足が止まりました。

この場所こそ、かんろだいの据わるべきぢばであると明かされたのです。

02.ぢば

ぢばとは、漢字で表すならば「地場」となります。地場産業という言葉が今でも使われるように、一定範囲の地域、特定の場所ほどの意味の一般名詞です。

そのとこでせかいぢううのにんけんわ みなそのぢばではじめかけたで (十七 7)

そのぢばハせかい一れつとこまても これハにほんのこきよなるぞや (十七 8)

にんけんをはじめかけたるしよこふに かんろふたいをすゑてをくぞや (十七 9)

おやさまは、このぢばについて、元初まりにおいて人間が初めて宿し込まれた場所で、すべての人間の元の故郷であると教えられました。さらに、このぢばの標識として「かんろだい」を据え、ぢば・かんろだいを囲んでよろづたすけのためのつとめを勤めるようお急き込みになりました。

そして、この後、「いちれつすますかんろだい」のおつとめを始められました。

03.かんろだい

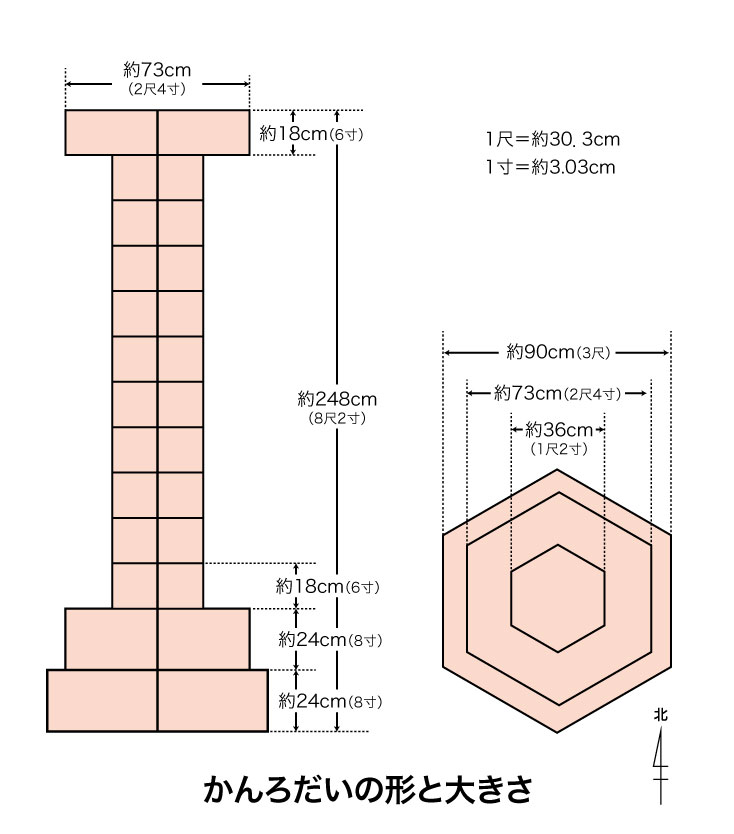

かんろだいは、「かんろ(甘露)」(※)といわれる天からの授けものを受ける台であると教えられます。

かんろだいは、大小六角形の台を十三段積み上げて形造られます。

全体の姿やそれぞれの寸法についても、おやさまから詳しく教えられており、元初まりの真実、さらには人々が心を澄まし成人することと深い関わりがあるとも聞かせていただきます。

本来は石造りですが、現在は木製のものがぢばに据えられています。

このかんろだいこそ、ぢばの標識であり、つとめの芯であり、礼拝の目標となるものです。

二代真柱様は、「この台を目標として、親神を拝する故、親神の御姿とも受取られる」(『続ひとことはなし その二』)とも述べておられますが、そう思うと一層意義深く感じます。

「かんろ(甘露)」とは、天から授けられる「ぢきもつ(食物)」で、寿命薬のこと。

かんろだいの上に五升入りの平鉢を乗せて受けるようにと教えられる。この「ぢきもつ」を頂けば、百十五歳の定命を保ち、なお心次第によってはいつまでも生きさせてやろうと仰せられる。

おふでさきでは、天の与えである「ぢきもつ」は、おやさまを通じて、その思召のままにお渡し下さると述べられている。(第九号61~64)

04.「天理王命、教祖、ぢばはその理一つ」

さらに、おやさまは、深い思召から、月日のやしろにそなわる天理王命の神名を、末代かわらぬぢばに授けられました。

元の神である親神・天理王命、元の母親の魂のいんねんあるおやさま、人間創造の元の場所であるぢばは、すべて元の「をや」という理において一つに重なります。

とのよふなたすけとゆうもしんちつの をやがいるから月日ゆうのや (八 46)

この月日もとなるぢばや元なるの いんねんあるでちうよぢさいを (八 47)

こうして、おやさまは、ぢば定めによって、ぢばこそ信仰の中心であることをはっきりとお示しくだされたのです。

そして、ぢばにかんろだいを据え、それを芯として陽気づとめを勤めることが、世界一れつをたすける根本の道である、まさにぢばはたすけの源泉であると、その意義を明確に教えてくださいました。さらに、末代に至るまで、私たちが元のぢばに帰り、かんろだいに拝させていただけば、いつでも「をや」の理に浴し、お縋りすることができるようにしてくださったのです。

『天理教教典』に、「実に、天理王命、教祖、ぢばは、その理一つであって、陽気ぐらしへのたすけ一条の道は、この理をうけて、初めて成就される。」と述べられている通り、これこそ私たちの信仰の中心です。

ぢばは、すべての人間の故郷であり、親の在す場所、「親里」です。親里に帰り、おやさまにお会いさせていただくのは、この道を通る私たちの何よりの喜びです。おやさまは、いつも私たちの帰りをお待ちくださっています。

親は子思うは一つの理、子は親を思うは理。この理聞き分け。何でもぢば、という理が集まりて道という。

(おさしづ 明治28年3月10日)

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

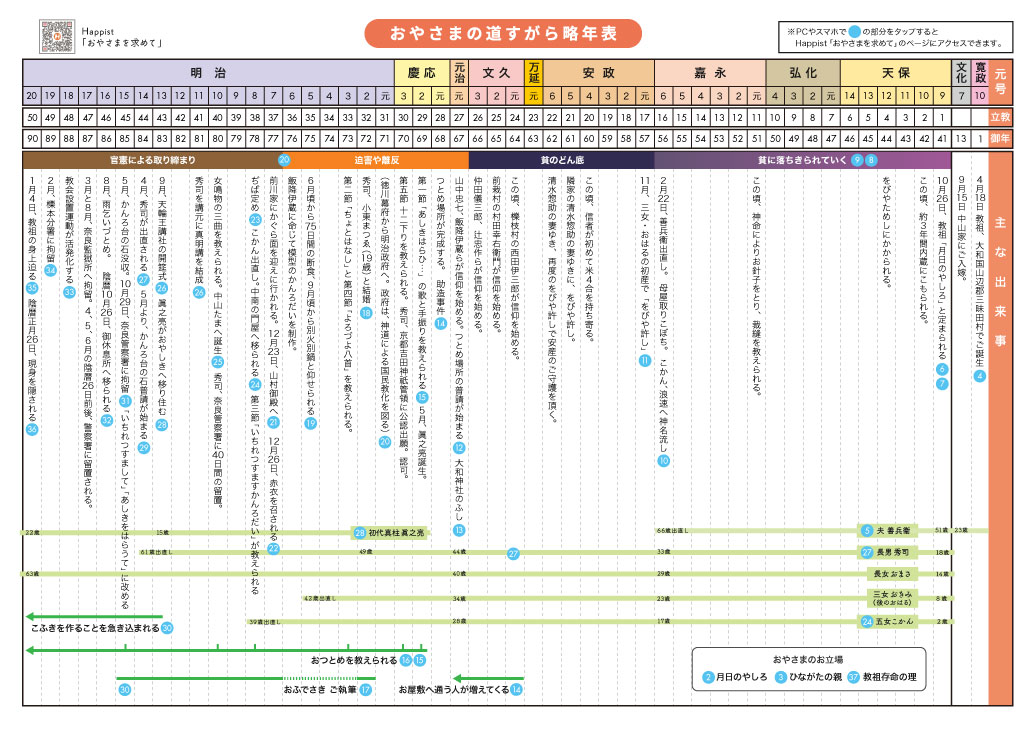

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。