01. 参詣人来らざる日ハ一日もなし、巡査の来らざる日もなし。

明治15年以降、お屋敷への干渉圧迫は、相当なものがありました。

お屋敷では、巡査が夜昼の別なく巡回し、参拝者があれば警察に連れて行って説諭するなどの妨害が常態化していました。ですから表には、「参詣人御断り」との張り紙がなされていましたが、それでもお詣りに来る人は途絶えません。

中山家の戸主となられた眞之亮様は、17歳というお若さで、一家の事はもちろん、官憲の取り締まりや村人、参拝信者への応対など、万事にわたって責任者として矢面にお立ちになり、お心を砕かれました。この当時を記された手記には、次のようにあります。

「参詣人来らざる日ハ一日もなし、巡査の来らざる日もなし。」

「眞之亮ハ、十五、十六、十七ノ三ヶ年位、着物ヲ脱ガズ長椅子ニモタレテウツ/\ト眠ルノミ。夜トナク昼トナク取調ベニ来ル巡査ヲ、家ノ間毎/\屋敷ノ角々迄案内スルカラデアル。」

お屋敷を取り巻く状況は、それほど緊迫していたのです。

そしてこの間、おやさまも何度も警察署や監獄署に御苦労くださいました。

02. 「御苦労」とは

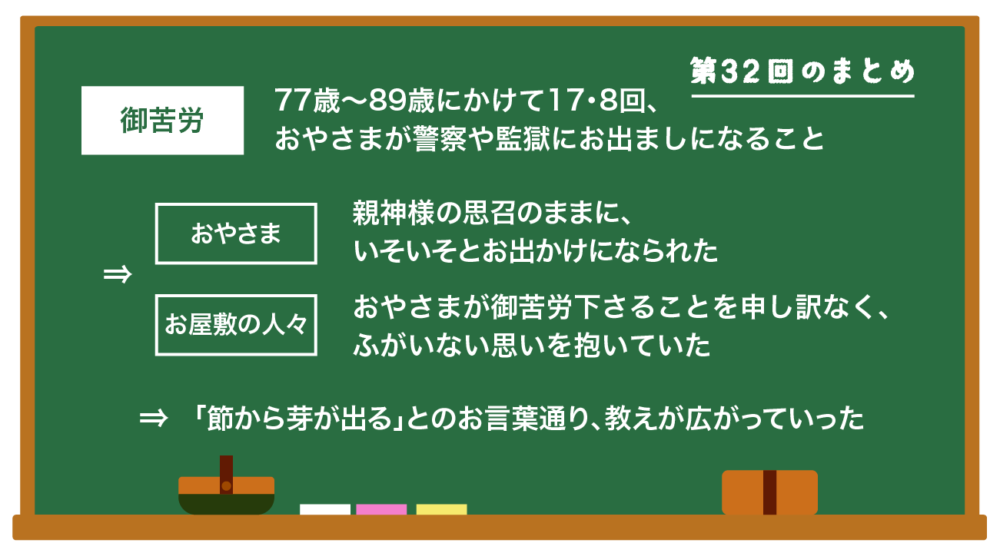

これまでにも述べてきましたが、おやさまが警察や監獄にお出ましになることを「御苦労」と呼んでいます。

多くの先人も、道を通る中に留置投獄されるということはありましたが、「御苦労」という表現は、おやさまの場合にしか用いません。「御苦労」という表現には、どのような意味が込められているのでしょうか。

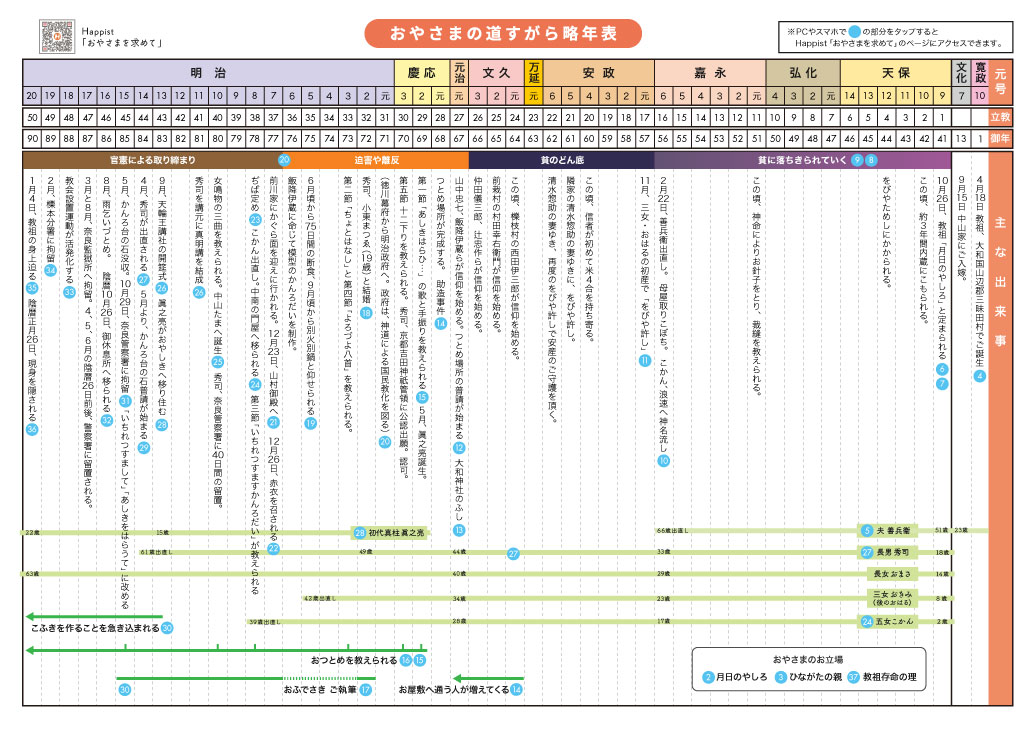

おやさまが警察署や監獄署に御苦労くださった回数は、17、8度にも及びます。年代では明治7(1874)年から19(1886)年、御年77歳から89歳にかけてに当たります。中でも、初代真柱様の手記にあった明治15、16、17年の間が特に多く、年に何度も御苦労くだされました。

おやさまご自身は、月日のやしろであられますから、一れつの子供をたすけ上げたい一条の親心で、この道をおつけになるのにどんな難儀な事もお厭いなさいません。(※行動をためらわないこと)「巡査の来るのは、神が連れて帰るのや。警察へ行くのも、神が連れて行くのや。」「ふしから芽が出る。」などと仰せられ、いそいそとお出かけになられました。

他方、おやさまをお慕いする人々の立場からすれば、すべては親神様のなさることとはいえ、大恩あるおやさまに、自分たちの成人が鈍いばかりにこのような御苦労をおかけして、何とも申し訳ないという忸怩たる思い(※自分のおこないについて、心のうちで恥じ入るさま)であったに違いありません。

そうしたおやさまをお慕いする者の切々とした思いが、この「御苦労」という言葉によって表されているのです。

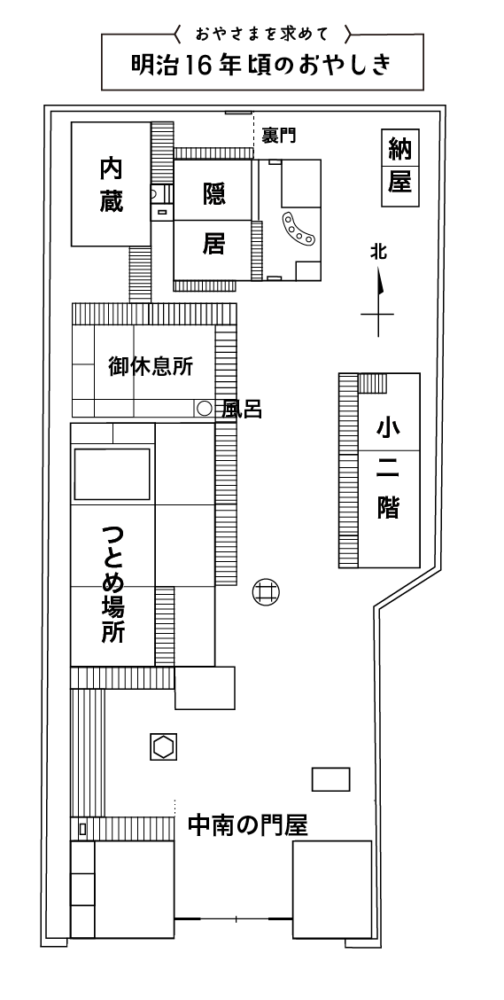

03. 御休息所

このような状況でしたので、おやさまに少しでもゆっくりとお休みいただけるように、お居間を普請させていただこうとの機運が上がり、つとめ場所の北側に建物が建てられました。それが「御休息所」です。

明治16(1883)年11月25日(陰暦10月26日)の夜、おやさまは新築になった御休息所へとお移りになりました。

真夜中近く、刻限が来るのをお待ちになって、おやさまは庭いっぱいに集まった信者たちが見守る中、お移りになりました。そして、上段の間にお座りになり、両脇に眞之亮様とたまへ様をおすえになって夜通し信者の人々のご挨拶を受けられました。

決して大きな建物ではありませんが、おやさまにお過ごしいただくためのお居間を普請させていただくことができ、人々の感激も一入であったでしょう。

以後、おやさまは、現身をお隠しになるまで、この御休息所にお住まいになりました。この建物は、現在も記念建物として教祖殿北側に保存されています。

04. 教会設立への動き

一方、こうした中も、道の教えは、ますます全国に伸び拡がっていきました。

おやさまは、度重なる御苦労の中も、常に「ふしから芽が出る。」とお諭しになりましたが、まさにそのお言葉通り、ふしの度毎に信者は増えていき、おやさまが監獄署からお帰りの際には、万を超える人々がお迎えするほどになりました。

しかし、これがまた官憲の警戒を強めることになり、お屋敷やおやさまはもちろん、各地の講社や信者へのさらなる迫害へとつながっていきました。

そこで、このような状況を避けるためには、法的な公認を得るより他ないと、教会設立への動きが活発化していくことになります。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。