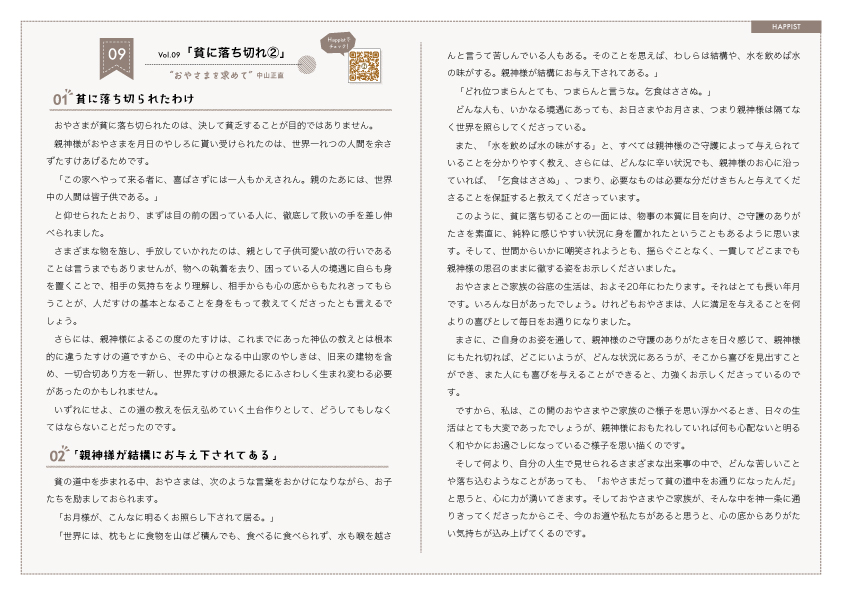

01.貧に落ち切られたわけ

おやさまが貧に落ち切られたのは、決して貧乏することが目的ではありません。

親神様がおやさまを月日のやしろに貰い受けられたのは、世界一れつの人間を余さずたすけあげるためです。

「この家へやって来る者に、喜ばさずには一人もかえされん。親のたあには、世界中の人間は皆子供である。」

と仰せられたとおり、まずは目の前の困っている人に、徹底して救いの手を差し伸べられました。

さまざまな物を施し、手放していかれたのは、親として子供可愛い故の行いであることは言うまでもありませんが、物への執着を去り、困っている人の境遇に自らも身を置くことで、相手の気持ちをより理解し、相手からも心の底からもたれきってもらうことが、人だすけの基本となることを身をもって教えてくださったとも言えるでしょう。

さらには、親神様によるこの度のたすけは、これまでにあった神仏の教えとは根本的に違うたすけの道ですから、その中心となる中山家のやしきは、旧来の建物を含め、一切合切あり方を一新し、世界たすけの根源たるにふさわしく生まれ変わる必要があったのかもしれません。

いずれにせよ、この道の教えを伝え弘めていく土台作りとして、どうしてもしなくてはならないことだったのです。

02.「親神様が結構にお与え下されてある」

貧の道中を歩まれる中、おやさまは、次のような言葉をおかけになりながら、お子たちを励ましておられます。

「お月様が、こんなに明るくお照らし下されて居る。」

「世界には、枕もとに食物を山ほど積んでも、食べるに食べられず、水も喉を越さんと言うて苦しんでいる人もある。そのことを思えば、わしらは結構や、水を飲めば水の味がする。親神様が結構にお与え下されてある。」

「どれ位つまらんとても、つまらんと言うな。乞食はささぬ。」

どんな人も、いかなる境遇にあっても、お日さまやお月さま、つまり親神様は隔てなく世界を照らしてくださっている。

また、「水を飲めば水の味がする」と、すべては親神様のご守護によって与えられていることを分かりやすく教え、さらには、どんなに辛い状況でも、親神様のお心に沿っていれば、「乞食はささぬ」、つまり、必要なものは必要な分だけきちんと与えてくださることを保証すると教えてくださっています。

このように、貧に落ち切ることの一面には、物事の本質に目を向け、ご守護のありがたさを素直に、純粋に感じやすい状況に身を置かれたということもあるように思います。そして、世間からいかに嘲笑されようとも、揺らぐことなく、一貫してどこまでも親神様の思召のままに徹する姿をお示しくださいました。

おやさまとご家族の谷底の生活は、およそ20年にわたります。それはとても長い年月です。いろんな日があったでしょう。けれどもおやさまは、人に満足を与えることを何よりの喜びとして毎日をお通りになりました。

まさに、ご自身のお姿を通して、親神様のご守護のありがたさを日々感じて、親神様にもたれ切れば、どこにいようが、どんな状況にあろうが、そこから喜びを見出すことができ、また人にも喜びを与えることができると、力強くお示しくださっているのです。

ですから、私は、この間のおやさまやご家族のご様子を思い浮かべるとき、日々の生活はとても大変であったでしょうが、親神様におもたれしていれば何も心配ないと明るく和やかにお過ごしになっているご様子を思い描くのです。

そして何より、自分の人生で見せられるさまざまな出来事の中で、どんな苦しいことや落ち込むようなことがあっても、「おやさまだって貧の道中をお通りになったんだ」と思うと、心に力が湧いてきます。そしておやさまやご家族が、そんな中を神一条に通りきってくださったからこそ、今のお道や私たちがあると思うと、心の底からありがたい気持ちが込み上げてくるのです。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

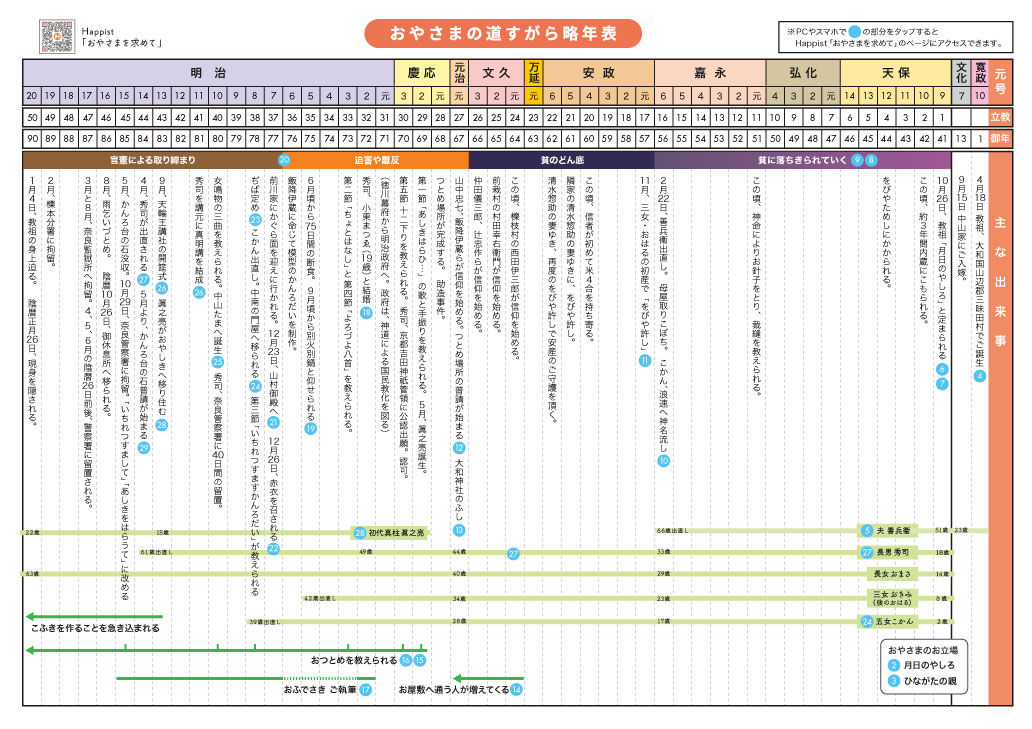

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。