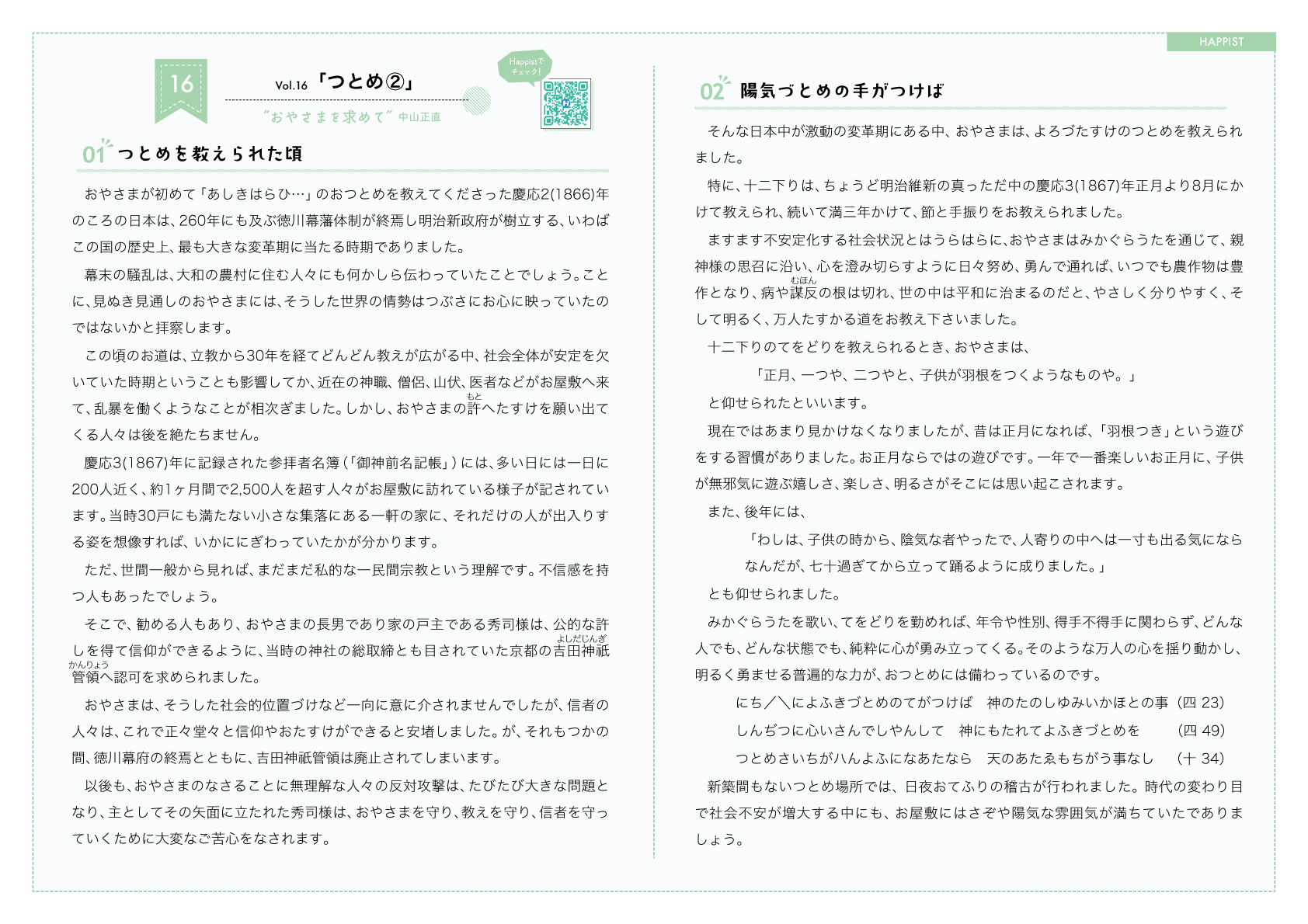

01.つとめを教えられた頃

おやさまが初めて「あしきはらひ…」のおつとめを教えてくださった慶応2(1866)年のころの日本は、260年にも及ぶ徳川幕藩体制が終焉し明治新政府が樹立する、いわばこの国の歴史上、最も大きな変革期に当たる時期でありました。

幕末の騒乱は、大和の農村に住む人々にも何かしら伝わっていたことでしょう。ことに、見ぬき見通しのおやさまには、そうした世界の情勢はつぶさにお心に映っていたのではないかと拝察します。

この頃のお道は、立教から30年を経てどんどん教えが広がる中、社会全体が安定を欠いていた時期ということも影響してか、近在の神職、僧侶、山伏、医者などがお屋敷へ来て、乱暴を働くようなことが相次ぎました。しかし、おやさまの許へたすけを願い出てくる人々は後を絶たちません。

慶応3(1867)年に記録された参拝者名簿(「御神前名記帳」)には、多い日には一日に200人近く、約1ヶ月間で2,500人を超す人々がお屋敷に訪れている様子が記されています。当時30戸にも満たない小さな集落にある一軒の家に、それだけの人が出入りする姿を想像すれば、いかににぎわっていたかが分かります。

ただ、世間一般から見れば、まだまだ私的な一民間宗教という理解です。不信感を持つ人もあったでしょう。

そこで、勧める人もあり、おやさまの長男であり家の戸主である秀司様は、公的な許しを得て信仰ができるように、当時の神社の総取締とも目されていた京都の吉田神祇管領へ認可を求められました。

おやさまは、そうした社会的位置づけなど一向に意に介されませんでしたが、信者の人々は、これで正々堂々と信仰やおたすけができると安堵しました。が、それもつかの間、徳川幕府の終焉とともに、吉田神祇管領は廃止されてしまいます。

以後も、おやさまのなさることに無理解な人々の反対攻撃は、たびたび大きな問題となり、主としてその矢面に立たれた秀司様は、おやさまを守り、教えを守り、信者を守っていくために大変なご苦心をなされます。

02.陽気づとめの手がつけば

そんな日本中が激動の変革期にある中、おやさまは、よろづたすけのつとめを教えられました。

特に、十二下りは、ちょうど明治維新の真っただ中の慶応3(1867)年正月より8月にかけて教えられ、続いて満三年かけて、節と手振りをお教えられました。

ますます不安定化する社会状況とはうらはらに、おやさまはみかぐらうたを通じて、親神様の思召に沿い、心を澄み切らすように日々努め、勇んで通れば、いつでも農作物は豊作となり、病や謀反の根は切れ、世の中は平和に治まるのだと、やさしく分りやすく、そして明るく、万人たすかる道をお教え下さいました。

十二下りのてをどりを教えられるとき、おやさまは、

「正月、一つや、二つやと、子供が羽根をつくようなものや。」

と仰せられたといいます。

現在ではあまり見かけなくなりましたが、昔は正月になれば、「羽根つき」という遊びをする習慣がありました。お正月ならではの遊びです。一年で一番楽しいお正月に、子供が無邪気に遊ぶ嬉しさ、楽しさ、明るさがそこには思い起こされます。

また、後年には、

「わしは、子供の時から、陰気な者やったで、人寄りの中へは一寸も出る気にならなんだが、七十過ぎてから立って踊るように成りました。」

とも仰せられました。

みかぐらうたを歌い、てをどりを勤めれば、年令や性別、得手不得手に関わらず、どんな人でも、どんな状態でも、純粋に心が勇み立ってくる。そのような万人の心を揺り動かし、明るく勇ませる普遍的な力が、おつとめには備わっているのです。

にち/\によふきづとめのてがつけば

神のたのしゆみいかほとの事 (四 23)

しんぢつに心いさんでしやんして

神にもたれてよふきづとめを (四 49)

つとめさいちがハんよふになあたなら

天のあたゑもちがう事なし (十 34)

新築間もないつとめ場所では、日夜おてふりの稽古が行われました。時代の変わり目で社会不安が増大する中にも、お屋敷にはさぞや陽気な雰囲気が満ちていたでありましょう。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

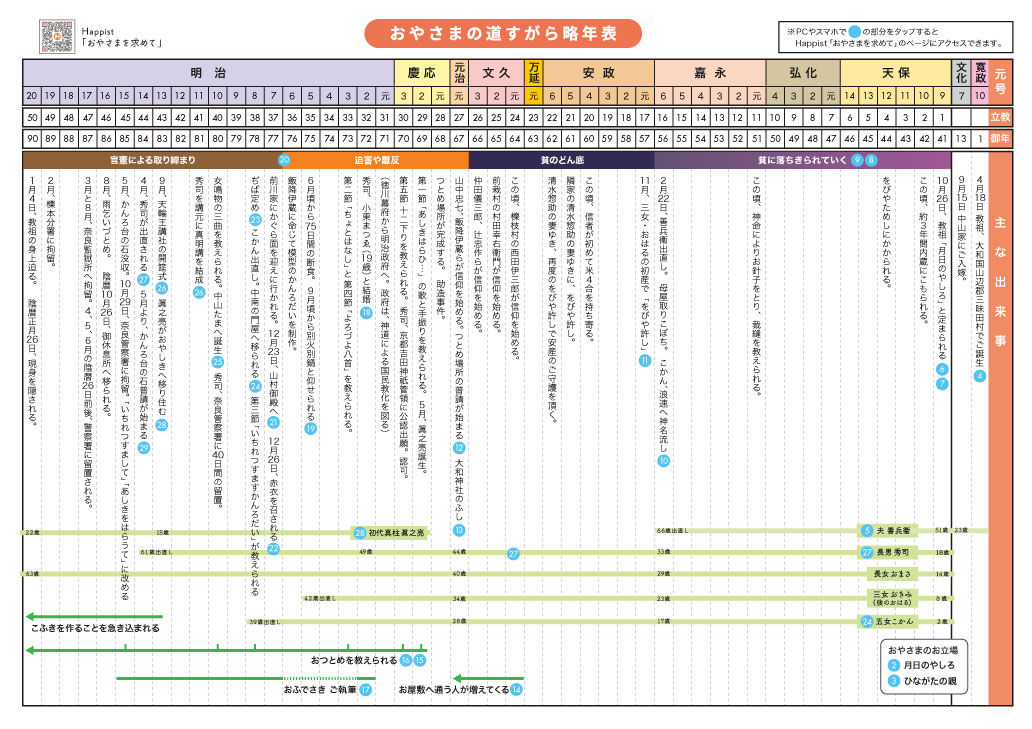

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。