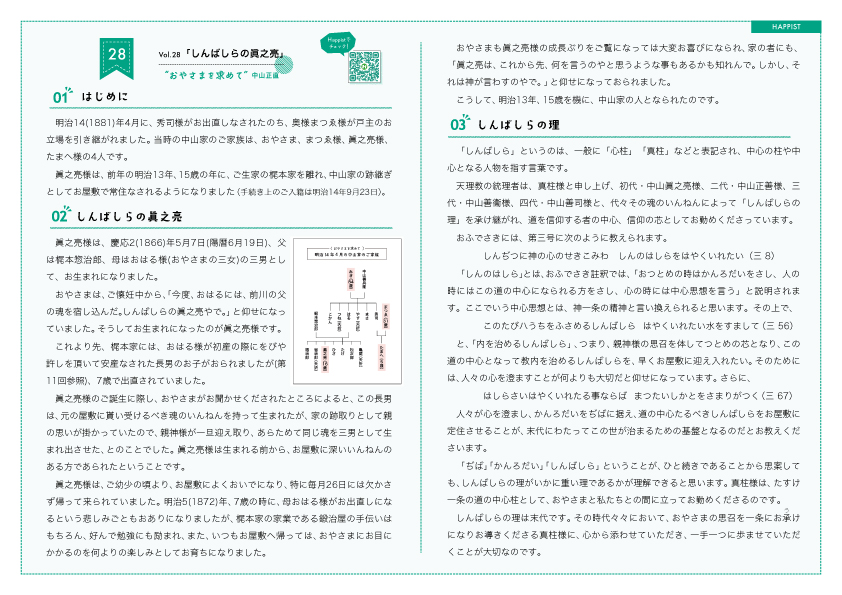

01. はじめに

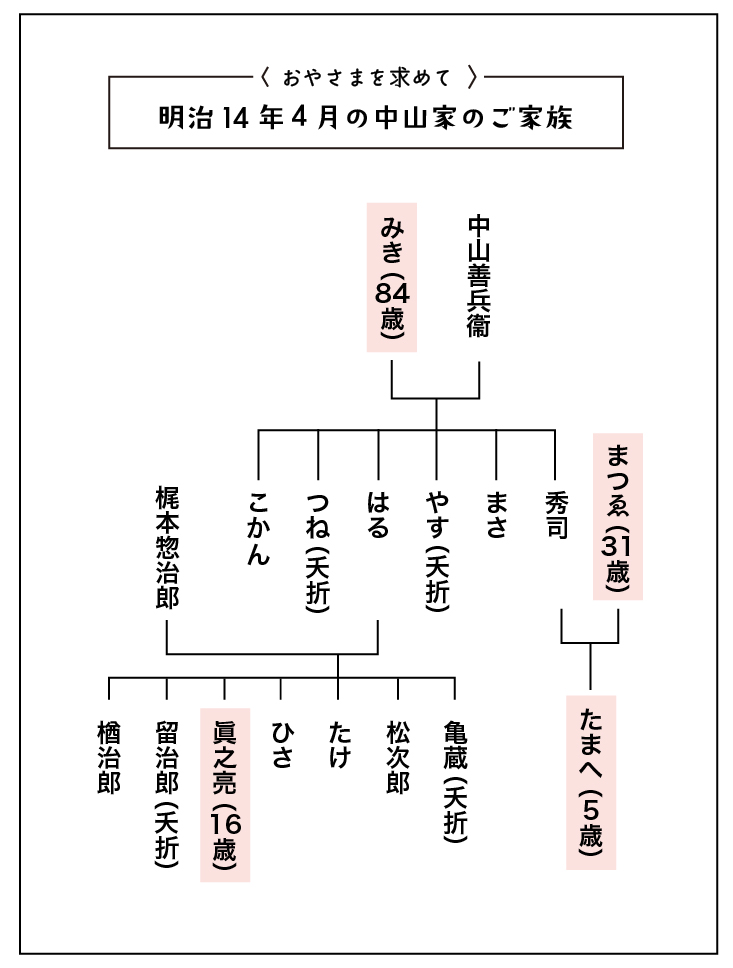

明治14(1881)年4月に、秀司様がお出直しなされたのち、奥様まつゑ様が戸主のお立場を引き継がれました。当時の中山家のご家族は、おやさま、まつゑ様、眞之亮様、たまへ様の4人です。

眞之亮様は、前年の明治13年、15歳の年に、ご生家の梶本家を離れ、中山家の跡継ぎとしてお屋敷で常住なされるようになりました(手続き上のご入籍は明治14年9月23日)。

02. しんばしらの眞之亮

眞之亮様は、慶応2(1866)年5月7日(陽暦6月19日)、父は梶本惣治郎、母はおはる様(おやさまの三女)の三男として、お生まれになりました。

おやさまは、ご懐妊中から、「今度、おはるには、前川の父の魂を宿し込んだ。しんばしらの眞之亮やで。」と仰せになっていました。そうしてお生まれになったのが眞之亮様です。

これより先、梶本家には、おはる様が初産の際にをびや許しを頂いて安産なされた長男のお子がおられましたが(第11回参照)、7歳で出直されていました。

眞之亮様のご誕生に際し、おやさまがお聞かせくだされたところによると、この長男は、元の屋敷に貰い受けるべき魂のいんねんを持って生まれたが、家の跡取りとして親の思いが掛かっていたので、親神様が一旦迎え取り、あらためて同じ魂を三男として生まれ出させた、とのことでした。眞之亮様は生まれる前から、お屋敷に深いいんねんのある方であられたということです。

眞之亮様は、ご幼少の頃より、お屋敷によくおいでになり、特に毎月26日には欠かさず帰って来られていました。明治5(1872)年、7歳の時に、母おはる様がお出直しになるという悲しみごともおありになりましたが、梶本家の家業である鍛治屋の手伝いはもちろん、好んで勉強にも励まれ、また、いつもお屋敷へ帰っては、おやさまにお目にかかるのを何よりの楽しみとしてお育ちになりました。

おやさまも眞之亮様の成長ぶりをご覧になっては大変お喜びになられ、家の者にも、「眞之亮は、これから先、何を言うのやと思うような事もあるかも知れんで。しかし、それは神が言わすのやで。」と仰せになっておられました。

こうして、明治13年、15歳を機に、中山家の人となられたのです。

03. しんばしらの理

「しんばしら」というのは、一般に「心柱」「真柱」などと表記され、中心の柱や中心となる人物を指す言葉です。

天理教の統理者は、真柱様と申し上げ、初代・中山眞之亮様、二代・中山正善様、三代・中山善衞様、四代・中山善司様と、代々その魂のいんねんによって「しんばしらの理」を承け継がれ、道を信仰する者の中心、信仰の芯としてお勤めくださっています。

おふでさきには、第三号に次のように教えられます。

しんぢつに神の心のせきこみわ しんのはしらをはやくいれたい

(三 8)

「しんのはしら」とは、おふでさき註釈では、「おつとめの時はかんろだいをさし、人の時にはこの道の中心になられる方をさし、心の時には中心思想を言う」と説明されます。ここでいう中心思想とは、神一条の精神と言い換えられると思います。その上で、

このたびハうちをふさめるしんばしら はやくいれたい水をすまして

(三 56)

と、「内を治めるしんばしら」、つまり、親神様の思召を体してつとめの芯となり、この道の中心となって教内を治めるしんばしらを、早くお屋敷に迎え入れたい。そのためには、人々の心を澄ますことが何よりも大切だと仰せになっています。さらに、

はしらさいはやくいれたる事ならば まつたいしかとをさまりがつく

(三 67)

人々が心を澄まし、かんろだいをぢばに据え、道の中心たるべきしんばしらをお屋敷に定住させることが、末代にわたってこの世が治まるための基盤となるのだとお教えくださいます。

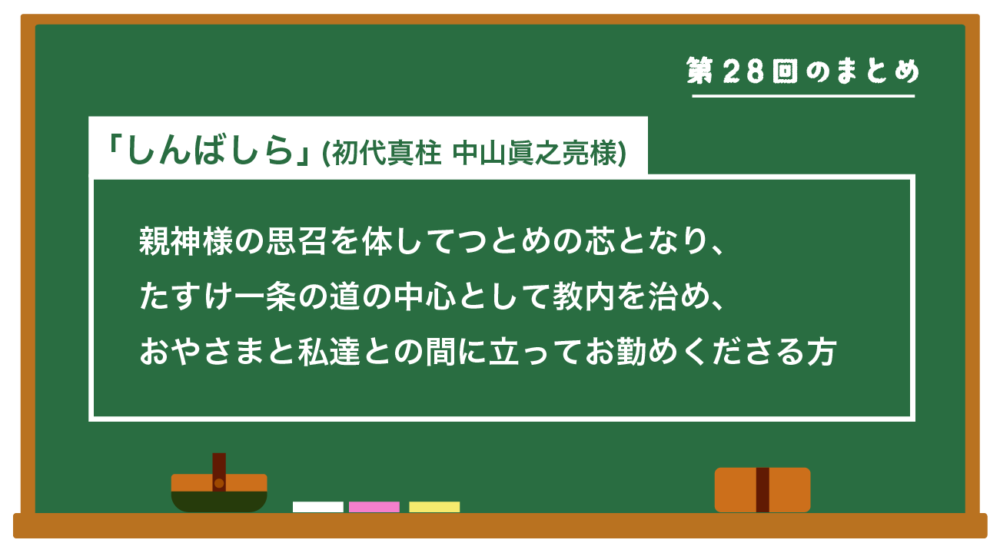

「ぢば」「かんろだい」「しんばしら」ということが、ひと続きであることから思案しても、しんばしらの理がいかに重い理であるかが理解できると思います。真柱様は、たすけ一条の道の中心柱として、おやさまと私たちとの間に立ってお勤めくださるのです。

しんばしらの理は末代です。その時代々々において、おやさまの思召を一条にお承けになりお導きくださる真柱様に、心から添わせていただき、一手一つに歩ませていただくことが大切なのです。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

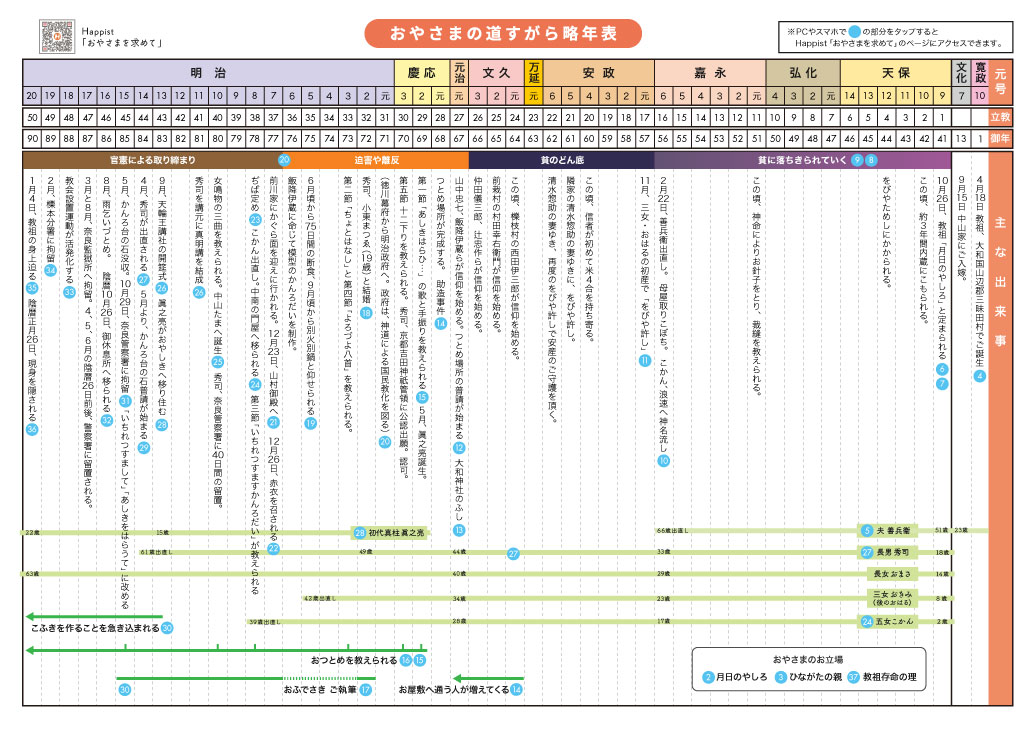

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。