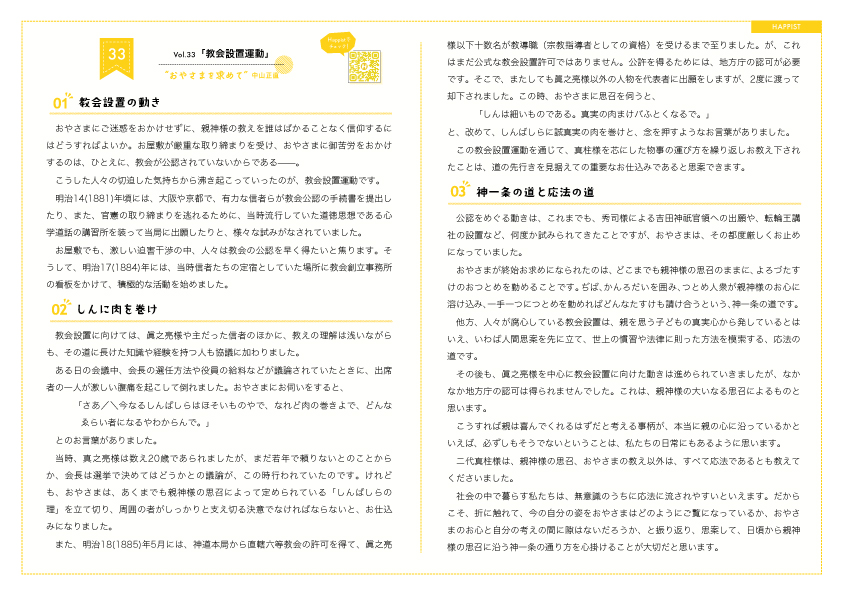

01. 教会設置の動き

おやさまにご迷惑をおかけせずに、親神様の教えを誰はばかることなく信仰するにはどうすればよいか。お屋敷が厳重な取り締まりを受け、おやさまに御苦労をおかけするのは、ひとえに、教会が公認されていないからである——。

こうした人々の切迫した気持ちから沸き起こっていったのが、教会設置運動です。

明治14(1881)年頃には、大阪や京都で、有力な信者らが教会公認の手続書を提出したり、また、官憲の取り締まりを逃れるために、当時流行していた道徳思想である心学道話の講習所を装って当局に出願したりと、さまざまな試みがなされていました。

お屋敷でも、激しい迫害干渉の中、人々は教会の公認を早く得たいと焦ります。そうして、明治17(1884)年には、当時信者たちの定宿としていた場所に教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始めました。

02. しんに肉を巻け

教会設置に向けては、眞之亮様や主だった信者の他に、教えの理解は浅いながらも、その道に長けた知識や経験を持つ人も協議に加わりました。

ある日の会議中、会長の選任方法や役員の給料などが議論されていたときに、出席者の一人が激しい腹痛を起こして倒れました。おやさまにお伺いをすると、

「さあ/\今なるしんばしらはほそいものやで、なれど肉の巻きよで、どんなゑらい者になるやわからんで。」

とのお言葉がありました。

当時、眞之亮様は数え20歳であられましたが、まだ若年で頼りないとのことからか、会長は選挙で決めてはどうかとの議論が、この時行われていたのです。けれども、おやさまは、あくまでも親神様の思召によって定められている「しんばしらの理」を立て切り、周囲の者がしっかりと支え切る決意でなければならないと、お仕込みになりました。

また、明治18(1885)年5月には、神道本局から直轄六等教会の許可を得て、眞之亮様以下十数名が教導職(宗教指導者としての資格)を受けるまで至りました。が、これはまだ公式な教会設置許可ではありません。公許を得るためには、地方庁の認可が必要です。そこで、またしても眞之亮様以外の人物を代表者に出願をしますが、2度に渡って却下されました。この時、おやさまに思召を伺うと、

「しんは細いものである。真実の肉まけバふとくなるで。」

と、改めて、しんばしらに誠真実の肉を巻けと、念を押すようなお言葉がありました。

この教会設置運動を通じて、真柱様を芯にした物事の運び方を繰り返しお教えくだされたことは、道の先行きを見据えての重要なお仕込みであると思案できます。

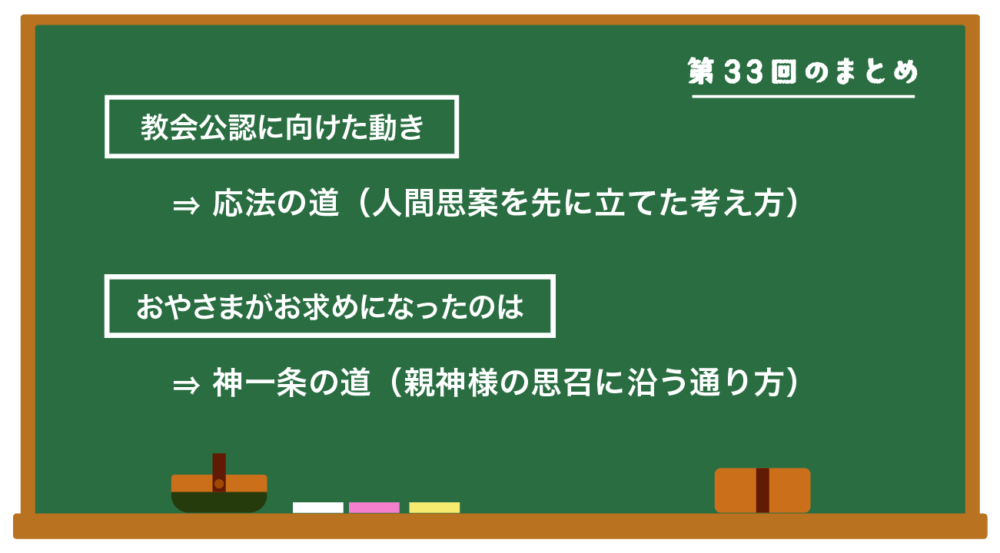

03. 神一条の道と応法の道

公認をめぐる動きは、これまでも、秀司様による吉田神祇官領への出願や、転輪王講社の設置など、何度か試みられてきたことですが、おやさまは、その都度厳しくお止めになっていました。

おやさまが終始お求めになられたのは、どこまでも親神様の思召のままに、よろづたすけのおつとめを勤めることです。ぢば、かんろだいを囲み、つとめ人衆が親神様のお心に溶け込み、一手一つにつとめを勤めればどんなたすけも請け合うという、神一条の道です。

他方、人々が腐心している教会設置は、親を思う子どもの真実心から発しているとはいえ、いわば人間思案を先に立て、世上の慣習や法律に則った方法を模索する、応法の道です。

その後も、眞之亮様を中心に教会設置に向けた動きは進められていきましたが、なかなか地方庁の認可は得られませんでした。これは、親神様の大いなる思召によるものと思います。

こうすれば親は喜んでくれるはずだと考える事柄が、本当に親の心に沿っているかといえば、必ずしもそうでないということは、私たちの日常にもあるように思います。

二代真柱様は、親神様の思召、おやさまの教え以外は、すべて応法であるとも教えてくださいました。

社会の中で暮らす私たちは、無意識のうちに応法に流されやすいといえます。だからこそ、折に触れて、今の自分の姿をおやさまはどのようにご覧になっているか、おやさまのお心と自分の考えの間に隙はないだろうか、と振り返り、思案して、日頃から親神様の思召に沿う神一条の通り方を心掛けることが大切だと思います。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

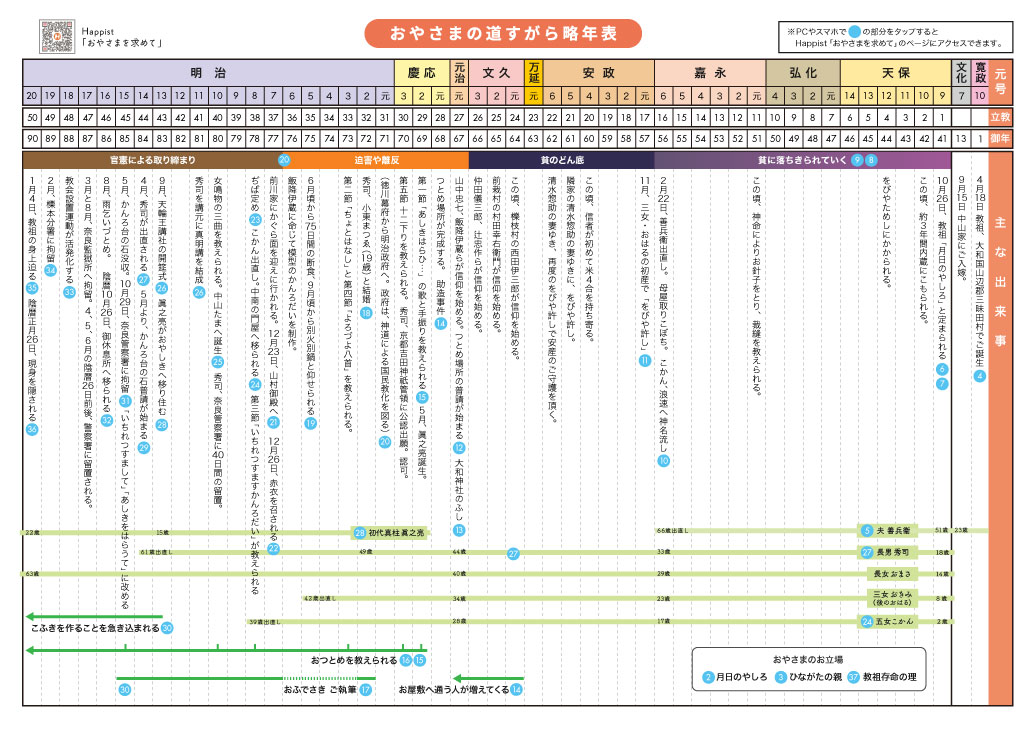

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。