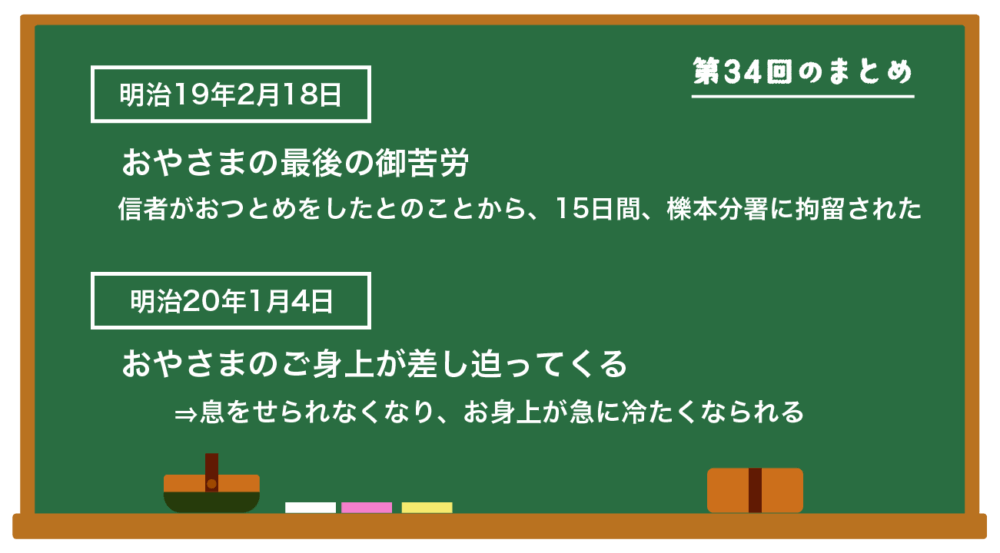

01. 最後の御苦労

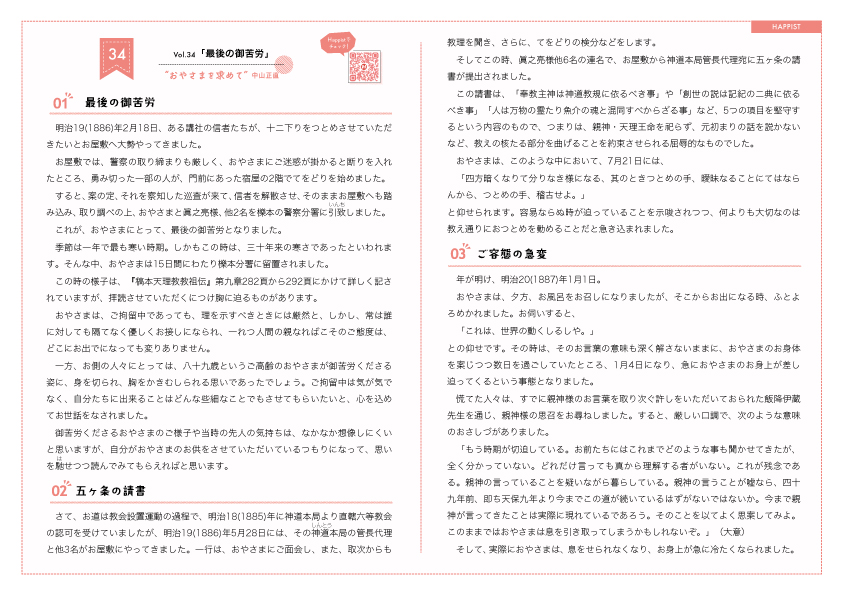

明治19(1886)年2月18日、ある講社の信者たちが、十二下りをつとめさせていただきたいとお屋敷へ大勢やってきました。

お屋敷では、警察の取り締まりも厳しく、おやさまにご迷惑が掛かると断りを入れたところ、勇み切った一部の人が、門前にあった宿屋の2階でてをどりを始めました。

すると、案の定、それを察知した巡査が来て、信者を解散させ、そのままお屋敷へも踏み込み、取り調べの上、おやさまと眞之亮様、他2名を櫟本の警察分署に引致しました。

これが、おやさまにとって、最後の御苦労となりました。

季節は一年で最も寒い時期。しかもこの時は、三十年来の寒さであったといわれます。そんな中、おやさまは15日間にわたり櫟本分署に留置されました。

この時の様子は、『稿本天理教教祖伝』第九章282頁から292頁にかけて詳しく記されていますが、拝読させていただくにつけ胸に迫るものがあります。

おやさまは、ご拘留中であっても、理を示すべきときには厳然と、しかし、常は誰に対しても隔てなく優しくお接しになられ、一れつ人間の親なればこそのご態度は、どこにお出でになっても変わりありません。

一方、お側の人々にとっては、八十九歳というご高齢のおやさまが御苦労くださる姿に、身を切られ、胸をかきむしられる思いであったでしょう。ご拘留中は気が気でなく、自分たちに出来ることはどんな些細なことでもさせてもらいたいと、心を込めてお世話をなされました。

御苦労くださるおやさまのご様子や当時の先人の気持ちは、なかなか想像しにくいと思いますが、自分がおやさまのお供をさせていただいているつもりになって、思いを馳せつつ読んでみてもらえればと思います。

02. 五ヶ条の請書

さて、お道は教会設置運動の過程で、明治18(1885)年に神道本局より直轄六等教会の認可を受けていましたが、明治19(1886)年5月28日には、その神道本局の管長代理と他3名がお屋敷にやってきました。一行は、おやさまにご面会し、また、取次からも教理を聞き、さらに、てをどりの検分などをします。

そしてこの時、眞之亮様他6名の連名で、お屋敷から神道本局管長代理宛に五ヶ条の請書が提出されました。

この請書は、「奉教主神は神道教規に依るべき事」や「創世の説は記紀の二典に依るべき事」「人は万物の霊たり魚介の魂と混同すべからざる事」など、5つの項目を堅守するという内容のもので、つまりは、親神・天理王命を祀らず、元初まりの話を説かないなど、教えの核たる部分を曲げることを約束させられる屈辱的なものでした。

おやさまは、このような中において、7月21日には、

「四方暗くなりて分りなき様になる、其のときつとめの手、曖昧なることにてはならんから、つとめの手、稽古せよ。」

と仰せられます。

容易ならぬ時が迫っていることを示唆されつつ、何よりも大切なのは教え通りにおつとめを勤めることだと急き込まれました。

03. ご容態の急変

年が明け、明治20(1887)年1月1日。

おやさまは、夕方、お風呂をお召しになりましたが、そこからお出になる時、ふとよろめかれました。お伺いすると、

「これは、世界の動くしるしや。」

との仰せです。

その時は、そのお言葉の意味も深く解さないままに、おやさまのお身体を案じつつ数日を過ごしていたところ、1月4日になり、急におやさまのお身上が差し迫ってくるという事態となりました。

慌てた人々は、すでに親神様のお言葉を取り次ぐ許しをいただいておられた飯降伊蔵先生を通じ、親神様の思召をお尋ねしました。すると、厳しい口調で、次のような意味のおさしづがありました。

「もう時期が切迫している。お前たちにはこれまでどのような事も聞かせてきたが、全く分かっていない。どれだけ言っても真から理解する者がいない。これが残念である。親神の言っていることを疑いながら暮らしている。親神の言うことが嘘なら、四十九年前、即ち天保九年より今までこの道が続いているはずがないではないか。今まで親神が言ってきたことは実際に現れているであろう。そのことを以てよく思案してみよ。このままではおやさまは息を引き取ってしまうかもしれないぞ。」(大意)

そして、実際におやさまは、息をせられなくなり、お身上が急に冷たくなられました。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

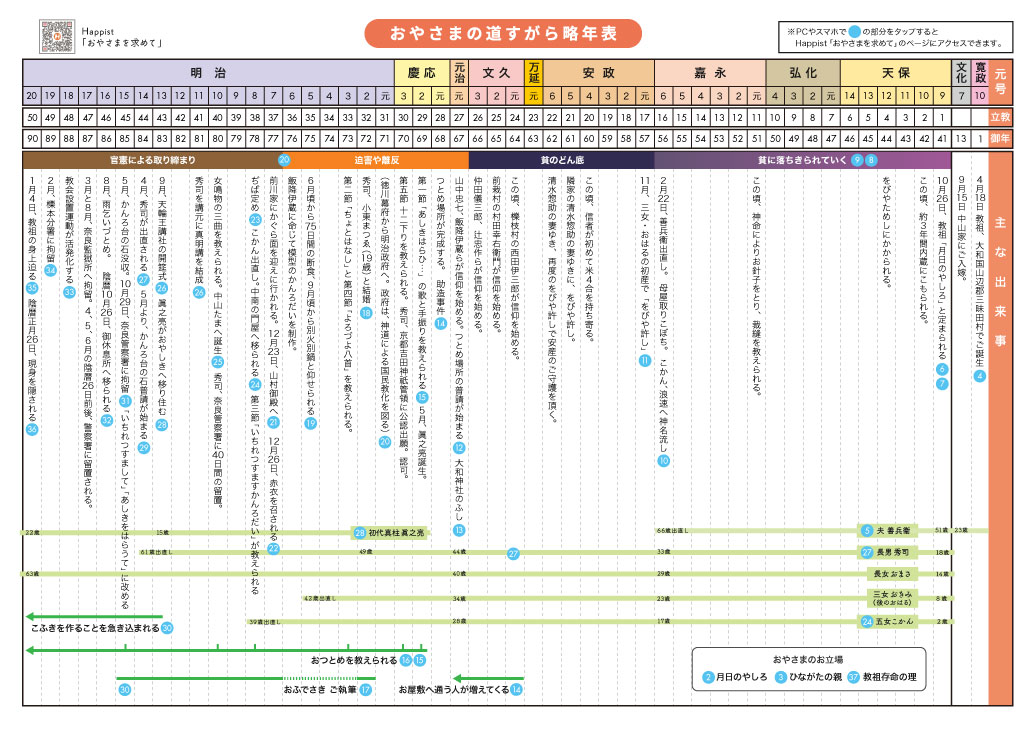

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。