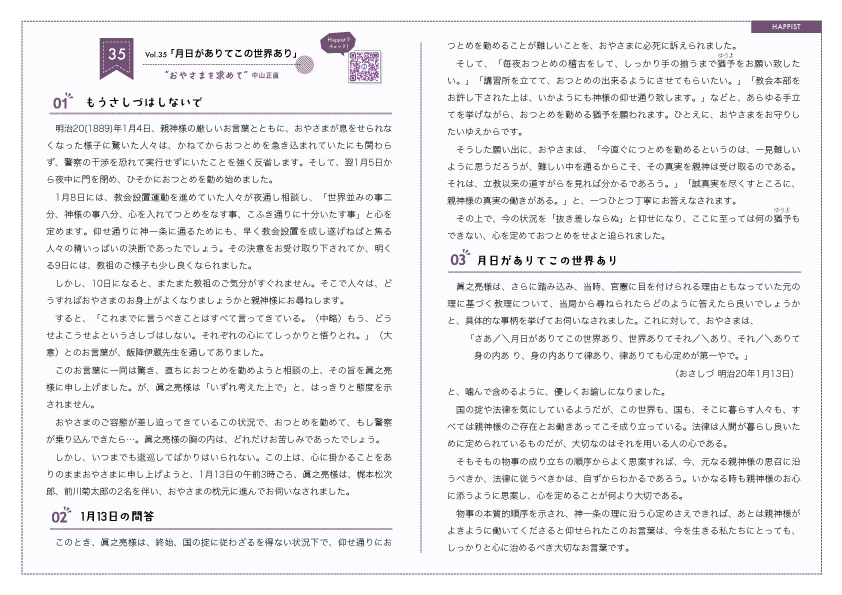

01. もうさしづはしないで

明治20(1889)年1月4日、親神様の厳しいお言葉とともに、おやさまが息をせられなくなった様子に驚いた人々は、かねてからおつとめを急き込まれていたにも関わらず、警察の干渉を恐れて実行せずにいたことを強く反省します。そして、翌1月5日から夜中に門を閉め、ひそかにおつとめを勤め始めました。

1月8日には、教会設置運動を進めていた人々が夜通し相談し、「世界並みの事二分、神様の事八分、心を入れてつとめをなす事、こふき通りに十分いたす事」と心を定めます。仰せ通りに神一条に通るためにも、早く教会設置を成し遂げねばと焦る人々の精いっぱいの決断であったでしょう。その決意をお受け取り下されてか、明くる9日には、教祖のご様子も少し良くなられました。

しかし、10日になると、またまた教祖のご気分がすぐれません。そこで人々は、どうすればおやさまのお身上がよくなりましょうかと親神様にお尋ねします。

すると、「これまでに言うべきことはすべて言ってきている。(中略)もう、どうせよこうせよというさしづはしない。それぞれの心にてしっかりと悟りとれ。」(大意)とのお言葉が、飯降伊蔵先生を通してありました。

このお言葉に一同は驚き、直ちにおつとめを勤めようと相談の上、その旨を眞之亮様に申し上げました。が、眞之亮様は「いずれ考えた上で」と、はっきりと態度を示されません。

おやさまのご容態が差し迫ってきているこの状況で、おつとめを勤めて、もし警察が乗り込んできたら…。眞之亮様の胸の内は、どれだけお苦しみであったでしょう。

しかし、いつまでも逡巡してばかりはいられない。この上は、心に掛かることをありのままおやさまに申し上げようと、1月13日の午前3時ごろ、眞之亮様は、梶本松次郎、前川菊太郎の2名を伴い、おやさまの枕元に進んでお伺いなされました。

02. 1月13日の問答

このとき、眞之亮様は、終始、国の掟に従わざるを得ない状況下で、仰せ通りにおつとめを勤めることが難しいことを、おやさまに必死に訴えられました。

そして、「毎夜おつとめの稽古をして、しっかり手の揃うまで猶予をお願い致したい。」「講習所を立てて、おつとめの出来るようにさせてもらいたい。」「教会本部をお許し下された上は、いかようにも神様の仰せ通り致します。」などと、あらゆる手立てを挙げながら、おつとめを勤める猶予を願われます。ひとえに、おやさまをお守りしたいゆえからです。

そうした願い出に、おやさまは、「今直ぐにつとめを勤めるというのは、一見難しいように思うだろうが、難しい中を通るからこそ、その真実を親神は受け取るのである。それは、立教以来の道すがらを見れば分かるであろう。」「誠真実を尽くすところに、親神様の真実の働きがある。」と、一つひとつ丁寧にお答えなされます。

その上で、今の状況を「抜き差しならぬ」と仰せになり、ここに至っては何の猶予もできない、心を定めておつとめをせよと迫られました。

03. 月日がありてこの世界あり

眞之亮様は、さらに踏み込み、当時、官憲に目を付けられる理由ともなっていた元の理に基づく教理について、当局から尋ねられたらどのように答えたら良いでしょうかと、具体的な事柄を挙げてお伺いなされました。これに対して、おやさまは、

「さあ/\月日がありてこの世界あり、世界ありてそれ/\あり、それ/\ありて身の内あ り、身の内ありて律あり、律ありても心定めが第一やで。」

(おさしづ 明治20年1月13日)

と、噛んで含めるように、優しくお諭しになりました。

国の掟や法律を気にしているようだが、この世界も、国も、そこに暮らす人々も、すべては親神様のご存在とお働きあってこそ成り立っている。法律は人間が暮らし良いために定められているものだが、大切なのはそれを用いる人の心である。

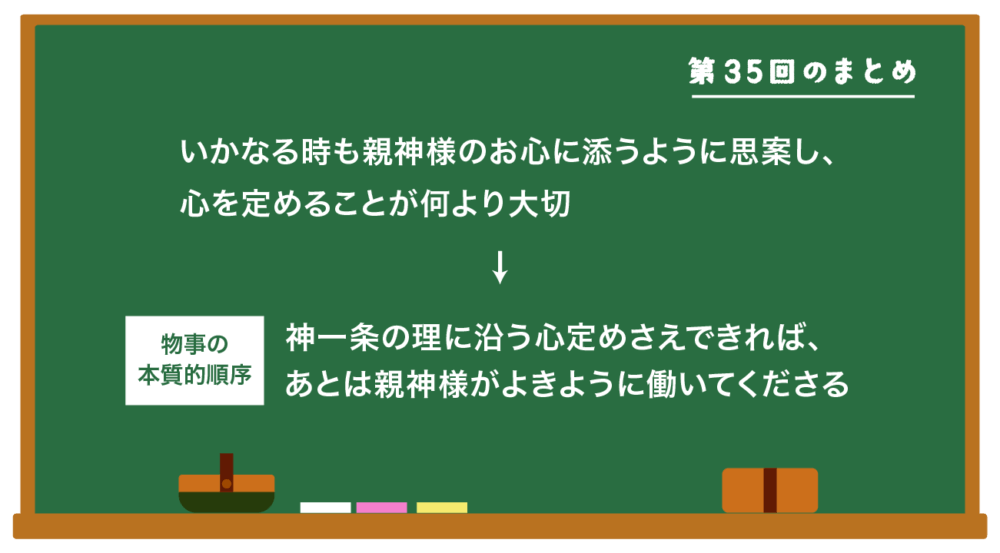

そもそもの物事の成り立ちの順序からよく思案すれば、今、元なる親神様の思召に沿うべきか、法律に従うべきかは、自ずからわかるであろう。いかなる時も親神様のお心に添うように思案し、心を定めることが何より大切である。

物事の本質的順序を示され、神一条の理に沿う心定めさえできれば、あとは親神様がよきように働いてくださると仰せられたこのお言葉は、今を生きる私たちにとっても、しっかりと心に治めるべき大切なお言葉です。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

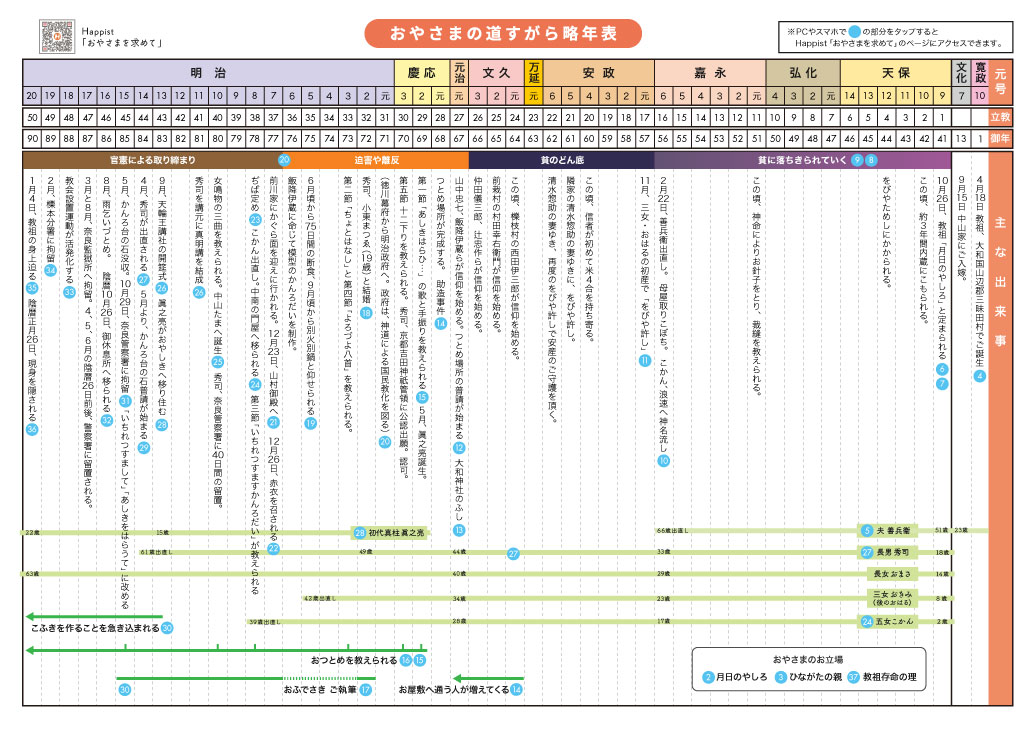

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。