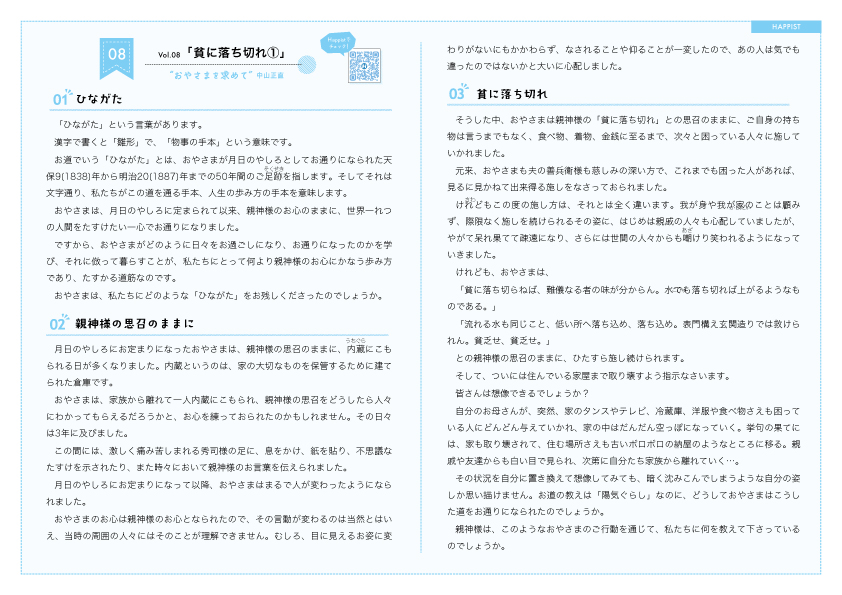

01.ひながた

「ひながた」という言葉があります。

漢字で書くと「雛形」で、「物事の手本」という意味です。

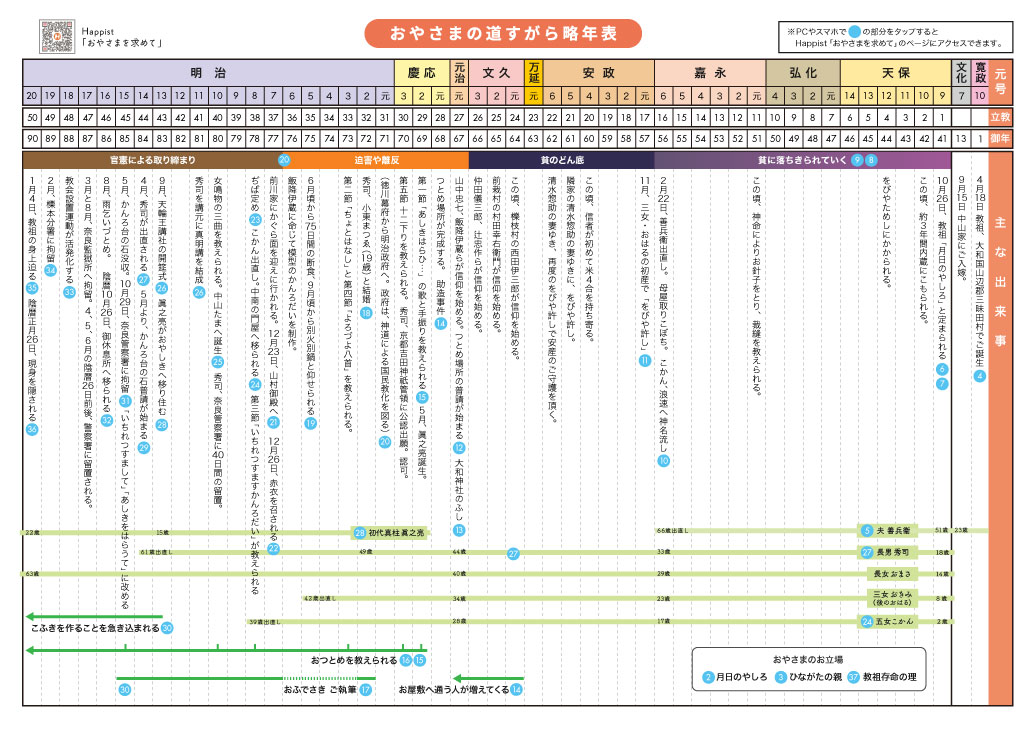

お道でいう「ひながた」とは、おやさまが月日のやしろとしてお通りになられた天保9(1838)年から明治20(1887)年までの50年間のご足跡を指します。そしてそれは文字通り、私たちがこの道を通る手本、人生の歩み方の手本を意味します。

おやさまは、月日のやしろに定まられて以来、親神様のお心のままに、世界一れつの人間をたすけたい一心でお通りになりました。

ですから、おやさまがどのように日々をお過ごしになり、お通りになったのかを学び、それに倣って暮らすことが、私たちにとって何より親神様のお心にかなう歩み方であり、たすかる道筋なのです。

おやさまは、私たちにどのような「ひながた」をお残しくださったのでしょうか。

02.親神様の思召のままに

月日のやしろにお定まりになったおやさまは、親神様の思召のままに、内蔵にこもられる日が多くなりました。内蔵というのは、家の大切なものを保管するために建てられた倉庫です。

おやさまは、家族から離れて一人内蔵にこもられ、親神様の思召をどうしたら人々にわかってもらえるだろうかと、お心を練っておられたのかもしれません。その日々は3年に及びました。

この間には、激しく痛み苦しまれる秀司様の足に、息をかけ、紙を貼り、不思議なたすけを示されたり、また時々において親神様のお言葉を伝えられました。

月日のやしろにお定まりになって以降、おやさまはまるで人が変わったようになられました。

おやさまのお心は親神様のお心となられたので、その言動が変わるのは当然とはいえ、当時の周囲の人々にはそのことが理解できません。むしろ、目に見えるお姿に変わりがないにもかかわらず、なされることや仰ることが一変したので、あの人は気でも違ったのではないかと大いに心配しました。

03.貧に落ち切れ

そうした中、おやさまは親神様の「貧に落ち切れ」との思召のままに、ご自身の持ち物は言うまでもなく、食べ物、着物、金銭に至るまで、次々と困っている人々に施していかれました。

元来、おやさまも夫の善兵衛様も慈しみの深い方で、これまでも困った人があれば、見るに見かねて出来得る施しをなさっておられました。

けれどもこの度の施し方は、それとは全く違います。我が身や我が家のことは顧みず、際限なく施しを続けられるその姿に、はじめは親戚の人々も心配していましたが、やがて呆れ果てて疎遠になり、さらには世間の人々からも嘲けり笑われるようになっていきました。

けれども、おやさまは、

「貧に落ち切らねば、難儀なる者の味が分からん。水でも落ち切れば上がるようなものである。」

「流れる水も同じこと、低い所へ落ち込め、落ち込め。表門構え玄関造りでは救けられん。貧乏せ、貧乏せ。」

との親神様の思召のままに、ひたすら施し続けられます。

そして、ついには住んでいる家屋まで取り壊すよう指示なさいます。

皆さんは想像できるでしょうか?

自分のお母さんが、突然、家のタンスやテレビ、冷蔵庫、洋服や食べ物さえも困っている人にどんどん与えていかれ、家の中はだんだん空っぽになっていく。挙句の果てには、家も取り壊されて、住む場所さえも古いボロボロの納屋のようなところに移る。親戚や友達からも白い目で見られ、次第に自分たち家族から離れていく…。

その状況を自分に置き換えて想像してみても、暗く沈みこんでしまうような自分の姿しか思い描けません。お道の教えは「陽気ぐらし」なのに、どうしておやさまはこうした道をお通りになられたのでしょうか。

親神様は、このようなおやさまのご行動を通じて、私たちに何を教えて下さっているのでしょうか。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。