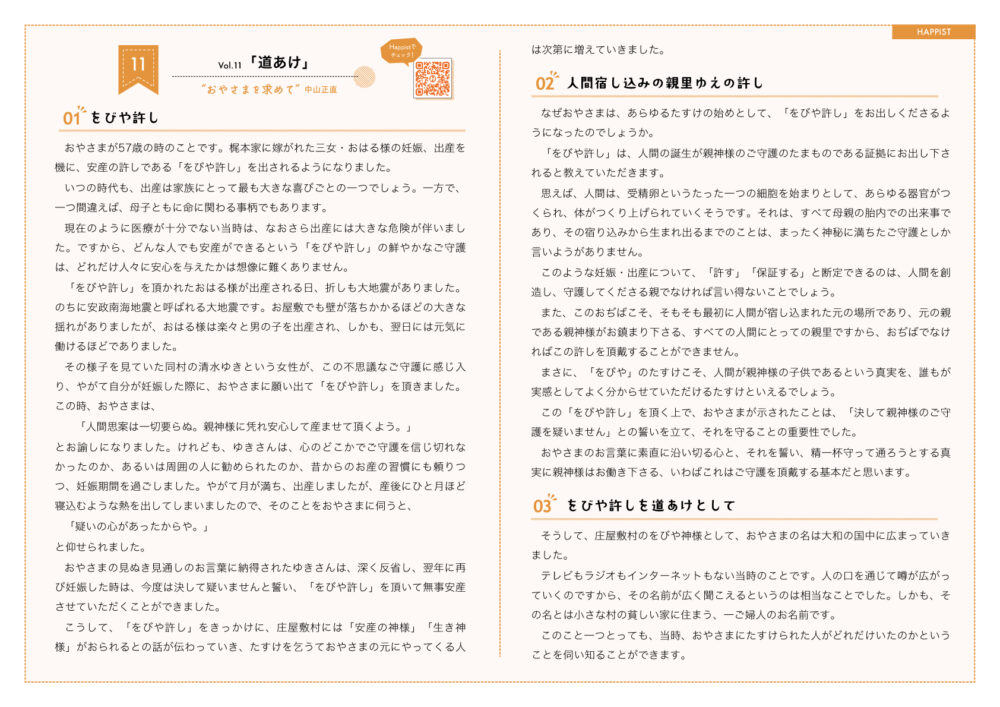

01.をびや許し

おやさまが57歳の時のことです。梶本家に嫁がれた三女・おはる様の妊娠、出産を機に、安産の許しである「をびや許し」を出されるようになりました。

いつの時代も、出産は家族にとって最も大きな喜びごとの一つでしょう。一方で、一つ間違えば、母子ともに命に関わる事柄でもあります。

現在のように医療が十分でない当時は、なおさら出産には大きな危険が伴いました。ですから、どんな人でも安産ができるという「をびや許し」の鮮やかなご守護は、どれだけ人々に安心を与えたかは想像に難くありません。

「をびや許し」を頂かれたおはる様が出産される日、折しも大地震がありました。のちに安政南海地震と呼ばれる大地震です。お屋敷でも壁が落ちかかるほどの大きな揺れがありましたが、おはる様は楽々と男の子を出産され、しかも、翌日には元気に働けるほどでありました。

その様子を見ていた同村の清水ゆきという女性が、この不思議なご守護に感じ入り、やがて自分が妊娠した際に、おやさまに願い出て「をびや許し」を頂きました。この時、おやさまは、

「人間思案は一切要らぬ。親神様に凭れ安心して産ませて頂くよう。」

とお諭しになりました。けれども、ゆきさんは、心のどこかでご守護を信じ切れなかったのか、あるいは周囲の人に勧められたのか、昔からのお産の習慣にも頼りつつ、妊娠期間を過ごしました。やがて月が満ち、出産しましたが、産後にひと月ほど寝込むような熱を出してしまいましたので、そのことをおやさまに伺うと、

「疑いの心があったからや。」

と仰せられました。

おやさまの見ぬき見通しのお言葉に納得されたゆきさんは、深く反省し、翌年に再び妊娠した時は、今度は決して疑いませんと誓い、「をびや許し」を頂いて無事安産させていただくことができました。

こうして、「をびや許し」をきっかけに、庄屋敷村には「安産の神様」「生き神様」がおられるとの話が伝わっていき、たすけを乞うておやさまの許にやってくる人は次第に増えていきました。

02.人間宿し込みの親里ゆえの許し

なぜおやさまは、あらゆるたすけの始めとして、「をびや許し」をお出しくださるようになったのでしょうか。

「をびや許し」は、人間の誕生が親神様のご守護のたまものである証拠にお出し下されると教えていただきます。

思えば、人間は、受精卵というたった一つの細胞を始まりとして、あらゆる器官がつくられ、体がつくり上げられていくそうです。それは、すべて母親の胎内での出来事であり、その宿り込みから生まれ出るまでのことは、まったく神秘に満ちたご守護としか言いようがありません。

このような妊娠・出産について、「許す」「保証する」と断定できるのは、人間を創造し、守護してくださる親でなければ言い得ないことでしょう。

また、このおぢばこそ、そもそも最初に人間が宿し込まれた元の場所であり、元の親である親神様がお鎮まり下さる、すべての人間にとっての親里ですから、おぢばでなければこの許しを頂戴することができません。

まさに、「をびや」のたすけこそ、人間が親神様の子供であるという真実を、誰もが実感としてよく分からせていただけるたすけといえるでしょう。

この「をびや許し」を頂く上で、おやさまが示されたことは、「決して親神様のご守護を疑いません」との誓いを立て、それを守ることの重要性でした。

おやさまのお言葉に素直に沿い切る心と、それを誓い、精一杯守って通ろうとする真実に親神様はお働き下さる、いわばこれはご守護を頂戴する基本だと思います。

03.をびや許しを道あけとして

そうして、庄屋敷村のをびや神様として、おやさまの名は大和の国中に広まっていきました。

テレビもラジオもインターネットもない当時のことです。人の口を通じて噂が広がっていくのですから、その名前が広く聞こえるというのは相当なことでした。しかも、その名とは小さな村の貧しい家に住まう、一ご婦人のお名前です。

このこと一つとっても、当時、おやさまにたすけられた人がどれだけいたのかということを伺い知ることができます。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

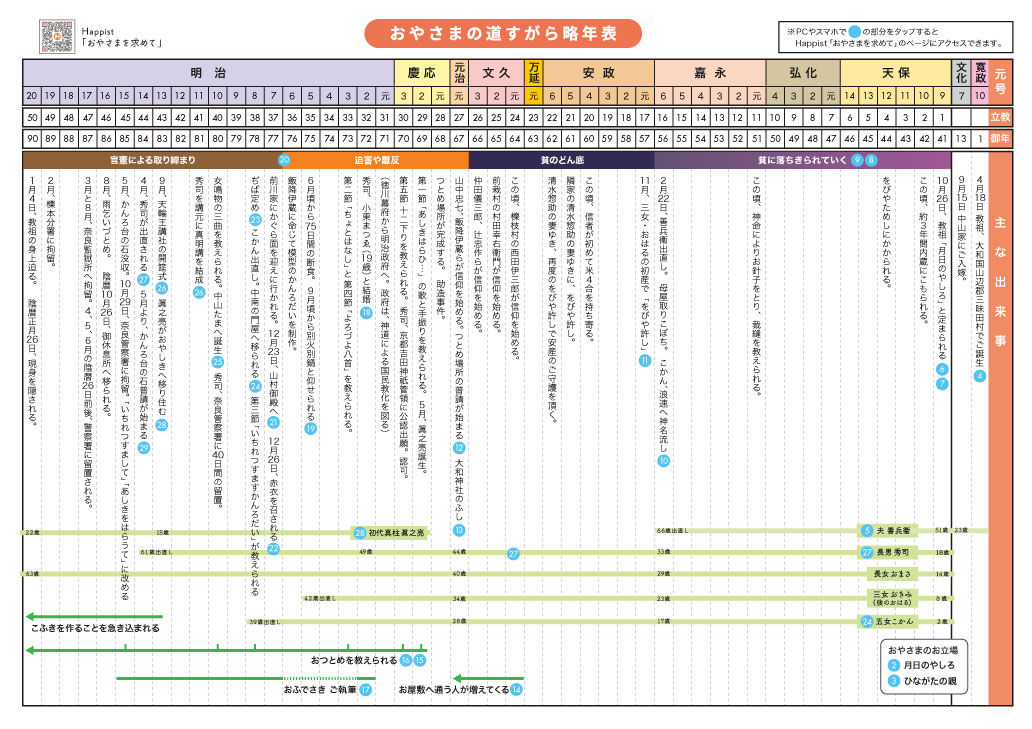

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。