01.山村御殿のふし

大和神社での一件の後、おやさまのご存在は、地方庁の役人などからも目を付けられるようになりました。

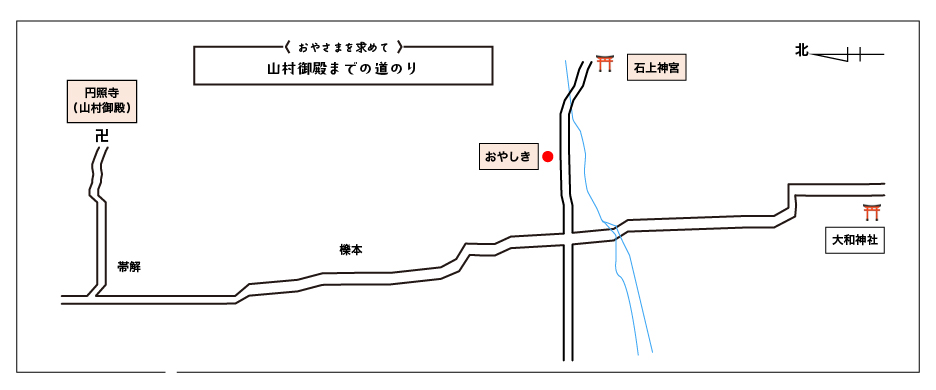

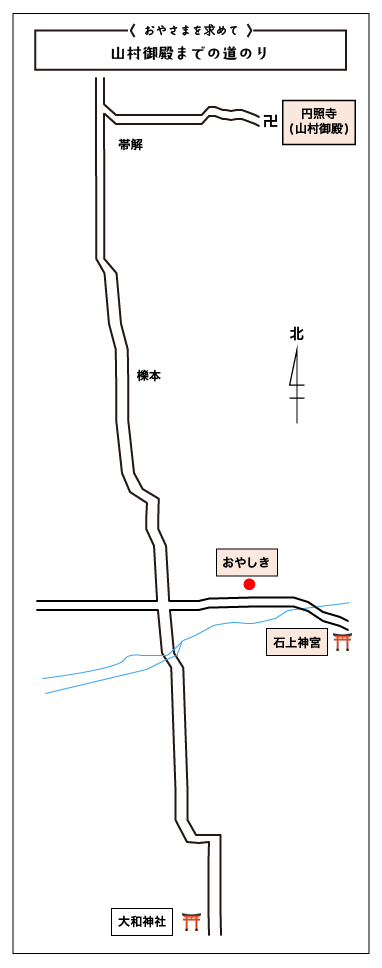

明治7(1874)年12月23日、おやさまは奈良県庁からの呼び出しにより、円照寺、通称「山村御殿」へお出向きになります。当時、円照寺には皇族の女王が居られたので、その威光を借りて懲らしめよう、憑きものならば畏れて退散するだろうとの意図でした。

おやさまは、道中、つまずかれた際に下唇をおけがなさいましたが、心配するお供の者に対して、「下からせり上がる。」と仰せられます。

円照寺にお着きになり、午後2時頃からおやさまへの取調べが始まりました。

取調べに当った県庁社寺掛の者が、いかなる神かと問うと、おやさまは、神々しく響き渡るような声で、

「親神にとっては世界中は皆我が子、一列を一人も余さず救けたいのや。」

と仰せになりました。

このお言葉は、立教に際して仰せになった「世界一れつを救けるために天降った」とのお言葉を彷彿とさせます。まさに立教の時と同様、あらためてこの道の目的をご宣言なさったのです。しかも、このときは社会的支配層と言える立場の人に対してのご宣言でありました。

この山村御殿での出来事の後、県庁はお屋敷へ参拝者が出入りしないよう厳重に取り締まりを始めました。

02.おふでさき号外

おやさまは、山村御殿からお帰りになった翌24日の朝、三首のおふでさきをお詠みになり、桝井、辻、仲田、西田、松尾、村田などの熱心な信者たちに渡されました。

にち/\に心つくしたものだねを 神がたしかにうけとりている

しんぢつに神のうけとるものだねわ いつになりてもくさるめわなし

たん/\とこのものだねがはへたなら これまつだいのこふきなるそや

(おふでさき号外)

この三首は、十七号の中に含まれない内容で、「おふでさき号外」と呼ばれます。

どんな中も日々教えを守り、たんのうして心を尽くして歩むことが肝心で、その誠真実を親神様はお受け取り下さる。しかも、その真実の種は、いつまでも腐らず、末代にかけてたすけ一条の台になる。

これからますます激しさを増す迫害や干渉を前に、親神様にもたれていれば何にも心配はないと励まして下さっているようです。これほど心強いことはありません。このお言葉は、私たちにとっても道を通る上での大切な心得といえるでしょう。

03.奈良中教院の干渉

おやさまが山村御殿へ出向かれた12月23日の翌々日、25日になって、辻、仲田、松尾の3人の信者が、奈良中教院から呼び出しを受けます。中教院というのは、各地方に設けられた教導職の研修施設で、いわば政府管轄の国民教化推進の役所ともいうべき場所です。ここで三人は、「天理王という神は無い。神を拝むなら、大社の神を拝め」と申し渡されます。さらに、お屋敷へもやってきて、幣帛や鏡、簾などの道具を没収しました。

これは、明らかな信仰の干渉であり、政府の管轄機関が公に天理王命という神、そしておやさまを否定したということで、非常に重要な事です。

この件について、おふでさきには、

月日よりつけたなまいをとりはらい このさんねんをなんとをもうぞ (六 70)

しんちづの月日りいふくさんねんわ よいなる事でないとをもゑよ (六 71)

と、大変厳しく仰せになります。

当局から呼び出されて信仰を差し止められるというのは、一庶民からすれば、強い威圧感や恐怖感を感じたのではないでしょうか。しかし、3人はこれで信仰を止めるということはありませんでした。おふでさき号外を頂いた3人でもあります。おやさまにたすけて頂いたご恩は、そのようなことでは揺るぎません。

道を歩む中には、さまざまな無理解な人との軋轢や、反対攻撃に出くわすこともあります。そうした時こそ、自らの信仰信念が試されるものです。

こうしておやさまは、固い信仰信念を持つ者がようやくそろってきた様子を見極めつつ、「下からせり上がる」ごとく、積極的に広く世界へ道をつけにかかられます。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

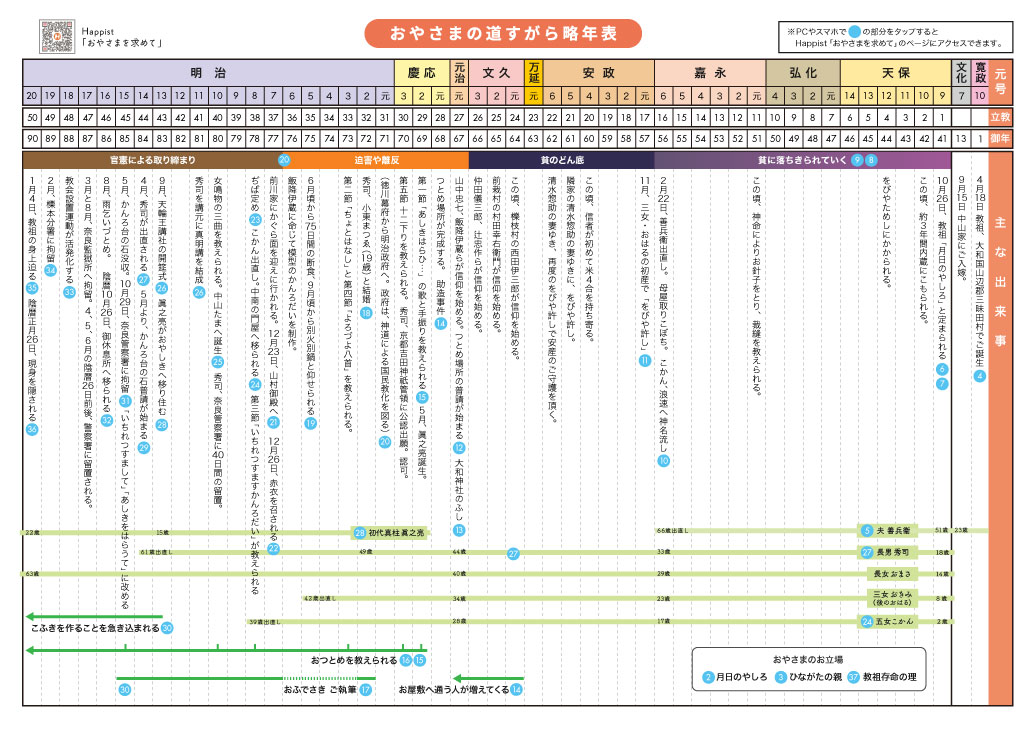

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。