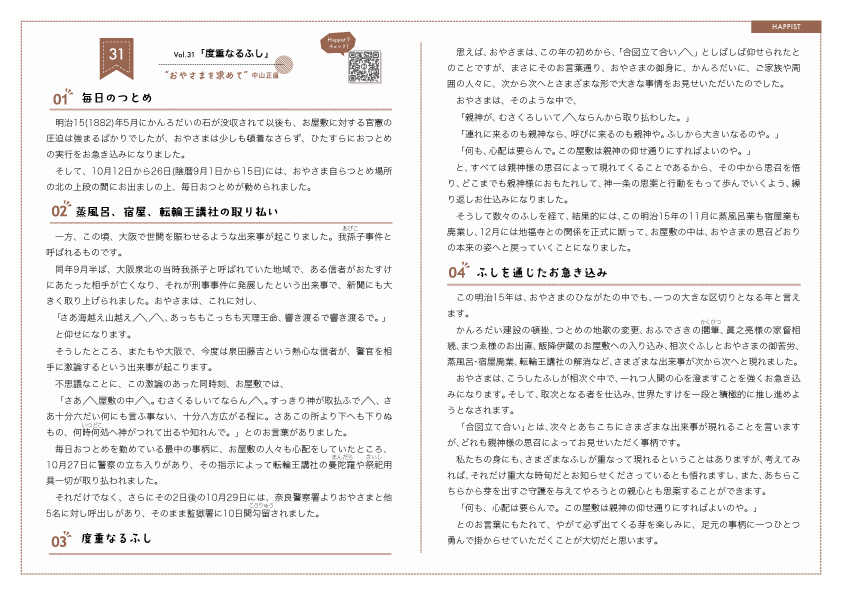

01. 毎日のつとめ

明治15(1882)年5月にかんろだいの石が没収されて以後も、お屋敷に対する官憲の圧迫は強まるばかりでしたが、おやさまは少しも頓着なさらず、ひたすらにおつとめの実行をお急き込みになりました。

そして、10月12日から26日(陰暦9月1日から15日)には、おやさま自らつとめ場所の北の上段の間にお出ましの上、毎日おつとめが勤められました。

02. 蒸風呂、宿屋、転輪王講社の取り払い

一方、この頃、大阪で世間を賑わせるような出来事が起こりました。我孫子事件と呼ばれるものです。

同年9月半ば、大阪泉北の当時我孫子と呼ばれていた地域で、ある信者がおたすけにあたった相手が亡くなり、それが刑事事件に発展したという出来事で、新聞にも大きく取り上げられました。

おやさまは、これに対し、

「さあ海越え山越え/\/\、あっちもこっちも天理王命、響き渡るで響き渡るで。」

と仰せになります。

そうしたところ、またもや大阪で、今度は泉田藤吉という熱心な信者が、警官を相手に激論するという出来事が起こります。

不思議なことに、この激論のあった同時刻、お屋敷では、

「さあ/\屋敷の中/\。むさくるしいてならん/\。すっきり神が取払ふで/\、さあ十分六だい何にも言ふ事ない、十分八方広がる程に。さあこの所より下へも下りぬもの、何時何処へ神がつれて出るや知れんで。」

とのお言葉がありました。

毎日おつとめを勤めている最中の事柄に、お屋敷の人々も心配をしていたところ、10月27日に警察の立ち入りがあり、その指示によって転輪王講社の曼陀羅(※)や祭祀用具一切が取り払われました。

それだけでなく、さらにその2日後の10月29日には、奈良警察署よりおやさまと他5名に対し呼出しがあり、そのまま監獄署に10日間勾留されました。

仏教の教えや悟りの世界を象徴するものとして、一定の方式に基づいて、諸仏、菩薩および神々を繊羅して描いた図。

03. 度重なるふし

思えば、おやさまは、この年の初めから、「合図立て合い/\」としばしば仰せられたとのことですが、まさにそのお言葉通り、おやさまの御身に、かんろだいに、ご家族や周囲の人々に、次から次へとさまざまな形で大きな事情をお見せいただいたのでした。

おやさまは、そのような中で、

「親神が、むさくろしいて/\ならんから取り払わした。」

「連れに来るのも親神なら、呼びに来るのも親神や。ふしから大きいなるのや。」

「何も、心配は要らんで。この屋敷は親神の仰せ通りにすればよいのや。」

と、すべては親神様の思召によって現れてくることであるから、その中から思召を悟り、どこまでも親神様におもたれして、神一条の思案と行動をもって歩んでいくよう、繰り返しお仕込みになりました。

そうして数々のふしを経て、結果的には、この明治15年の11月に蒸風呂業も宿屋業も廃業し、12月には地福寺との関係を正式に断って、お屋敷の中は、おやさまの思召どおりの本来の姿へと戻っていくことになりました。

04. ふしを通じたお急き込み

この明治15年は、おやさまのひながたの中でも、一つの大きな区切りとなる年と言えます。

かんろだい建設の頓挫、つとめの地歌の変更、おふでさきの擱筆、眞之亮様の家督相続、まつゑ様のお出直、飯降伊蔵のお屋敷への入り込み、相次ぐふしとおやさまの御苦労、蒸風呂・宿屋廃業、転輪王講社の解消など、さまざまな出来事が次から次へと現れました。

おやさまは、こうしたふしが相次ぐ中で、一れつ人間の心を澄ますことを強くお急き込みになります。そして、取次となる者を仕込み、世界たすけを一段と積極的に推し進めようとなされます。

「合図立て合い」とは、次々とあちこちにさまざまな出来事が現れることを言いますが、どれも親神様の思召によってお見せいただく事柄です。

私たちの身にも、さまざまなふしが重なって現れるということはありますが、考えてみれば、それだけ重大な時旬だとお知らせくださっているとも悟れますし、また、あちらこちらから芽を出すご守護を与えてやろうとの親心とも思案することができます。

「何も、心配は要らんで。この屋敷は親神の仰せ通りにすればよいのや。」

とのお言葉にもたれて、やがて必ず出てくる芽を楽しみに、足元の事柄に一つひとつ勇んで掛からせていただくことが大切だと思います。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

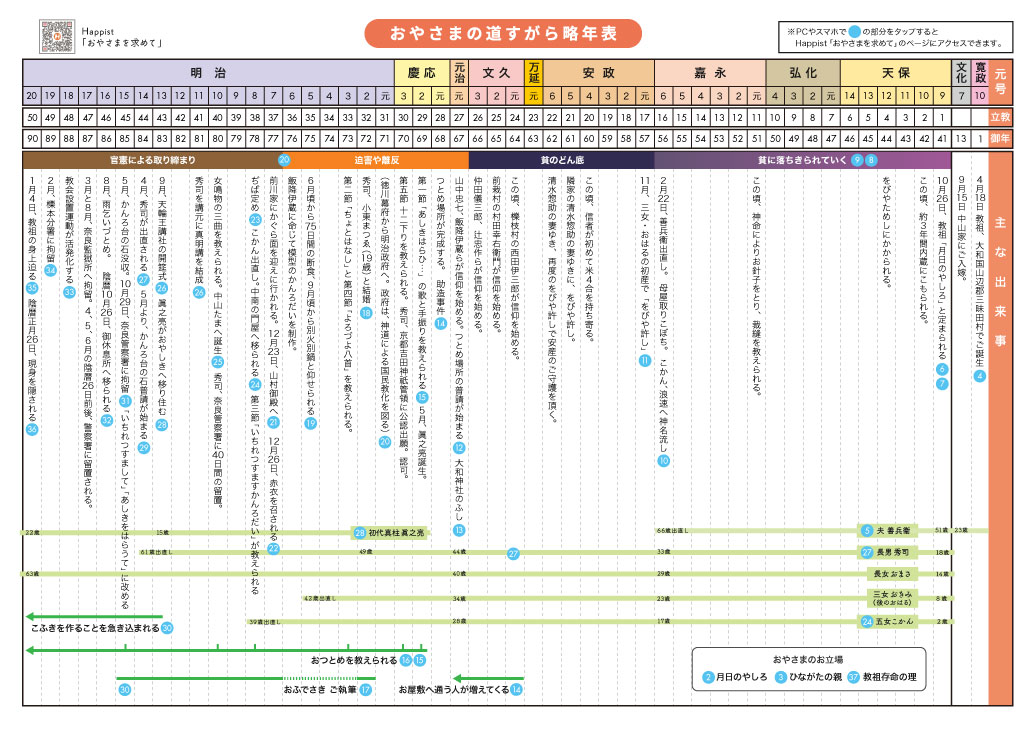

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。