01. はじめに

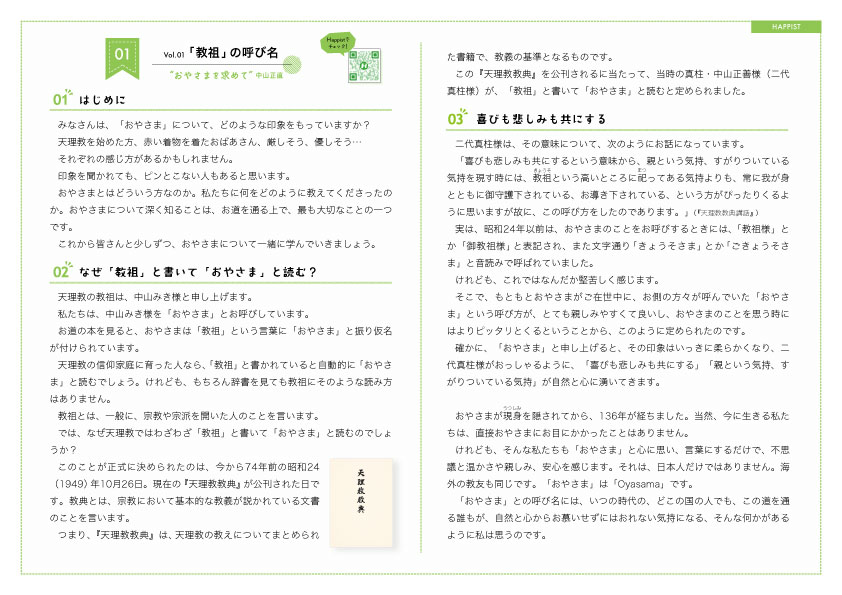

みなさんは、「おやさま」について、どのような印象をもっていますか?

天理教を始めた方、赤い着物を着たおばあさん、厳しそう、優しそう…

それぞれの感じ方があるかもしれません。

印象を聞かれても、ピンとこない人もあると思います。

おやさまとはどういう方なのか。私たちに何をどのように教えてくださったのか。

おやさまについて深く知ることは、お道を通る上で、最も大切なことの一つです。

これから皆さんと少しずつ、おやさまについて一緒に学んでいきましょう。

02. なぜ「教祖」と書いて

「おやさま」と読む?

天理教の教祖は、中山みき様と申し上げます。

私たちは、中山みき様を「おやさま」とお呼びしています。

お道の本を見ると、おやさまは「教祖」という言葉に「おやさま」と振り仮名が付けられています。

天理教の信仰家庭に育った人なら、「教祖」と書かれていると自動的に「おやさま」と読むでしょう。けれども、もちろん辞書を見ても教祖にそのような読み方はありません。

教祖とは、一般に、宗教や宗派を開いた人のことを言います。

では、なぜ天理教ではわざわざ「教祖」と書いて「おやさま」と読むのでしょうか?

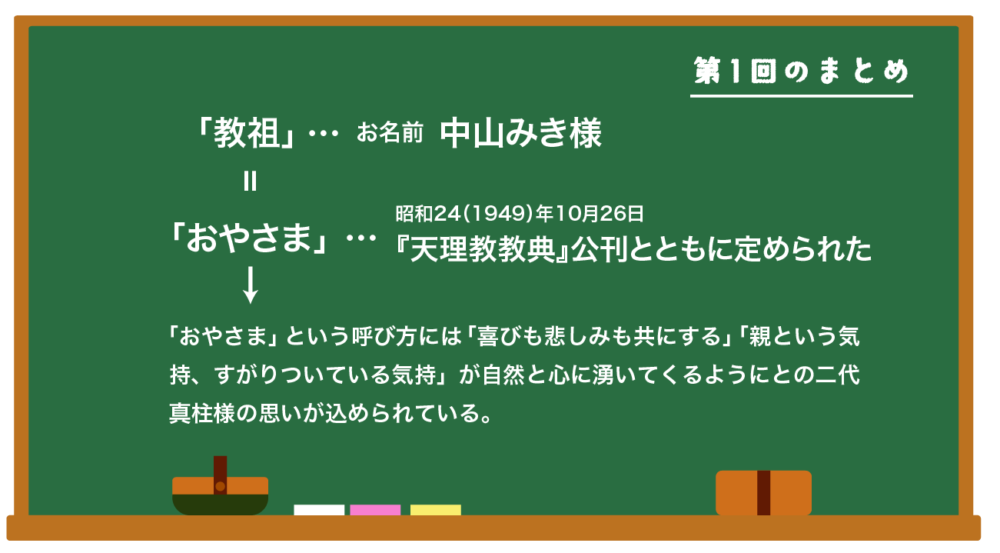

このことが正式に決められたのは、今から74年前の昭和24(1949)年10月26日。現在の『天理教教典』が公刊された日です。

教典とは、宗教において基本的な教義が説かれている文書のことを言います。

つまり、『天理教教典』は、天理教の教えについてまとめられた書籍で、教義の基準となるものです。

この『天理教教典』を公刊されるに当たって、当時の真柱・中山正善様(二代真柱様)が、「教祖」と書いて「おやさま」と読むと定められました。

真柱様とは

天理教信者の中心となり、統率する立場の人。天理教の祭事の中心をつとめるとともに、教祖の代理として「おさづけの理」を渡される。

二代真柱様は教祖のひ孫にあたる。

03. 喜びも悲しみも共にする

二代真柱様は、その意味について、次のようにお話になっています。

「喜びも悲しみも共にするという意味から、親という気持、すがりついている気持を現す時には、教祖(きょうそ)という高いところに祀ってある気持よりも、常に我が身とともに御守護下されている、お導き下されている、という方がぴったりくるように思いますが故に、この呼び方をしたのであります。」

(『天理教教典講話』)

実は、昭和24年以前は、おやさまのことをお呼びするときには、「教祖様」とか「御教祖様」と表記され、また文字通り「きょうそさま」とか「ごきょうそさま」と音読みで呼ばれていました。

けれども、これではなんだか堅苦しく感じます。

そこで、もともとおやさまがご在世中に、お側の方々が呼んでいた「おやさま」という呼び方が、とても親しみやすくて良いし、おやさまのことを思う時にはよりピッタリとくるということから、このように定められたのです。

確かに、「おやさま」と申し上げると、その印象はいっきに柔らかくなり、二代真柱様がおっしゃるように、「喜びも悲しみも共にする」「親という気持、すがりついている気持」が自然と心に湧いてきます。

おやさまが現身を隠されてから、136年が経ちました。当然、今に生きる私たちは、直接おやさまにお目にかかったことはありません。

けれども、そんな私たちも「おやさま」と心に思い、言葉にするだけで、不思議と温かさや親しみ、安心を感じます。それは、日本人だけではありません。海外の教友も同じです。「おやさま」は「Oyasama」です。

「おやさま」との呼び名には、いつの時代の、どこの国の人でも、この道を通る誰もが、自然と心からお慕いせずにはおれない気持になる、そんな何かがあるように私は思うのです。

今回のまとめ

プリントして学ぼう

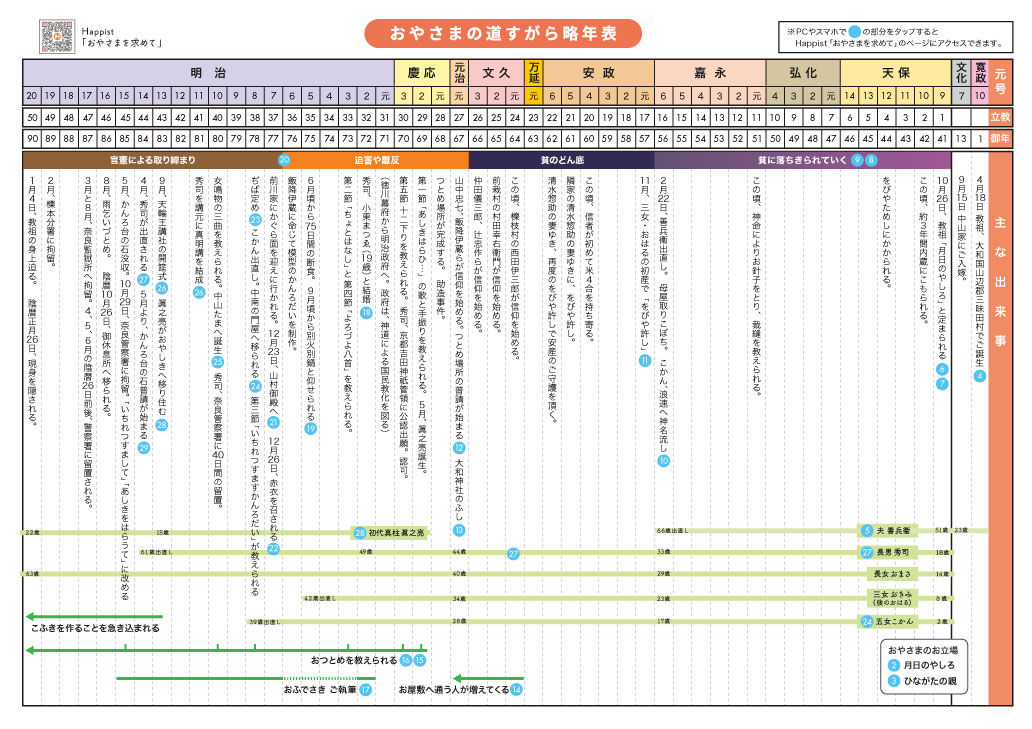

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。