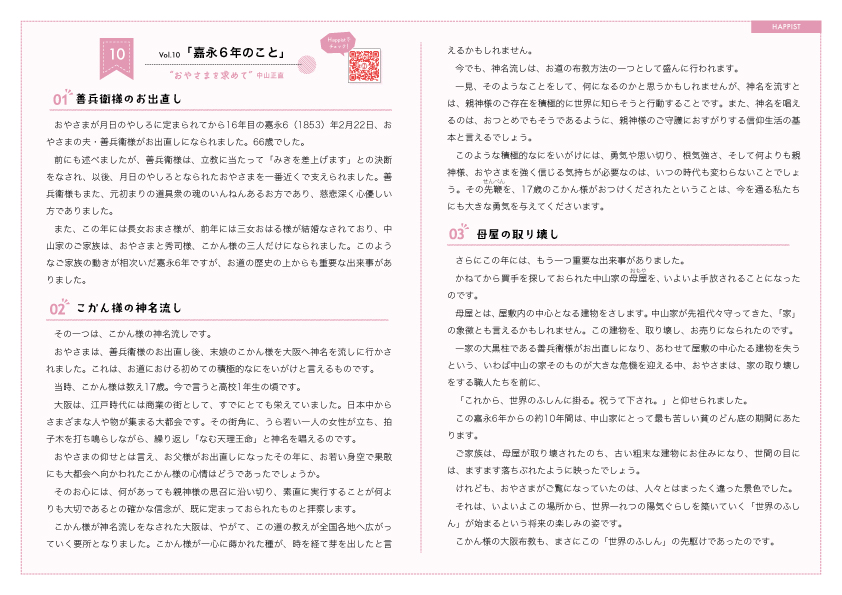

01.善兵衞様のお出直し

おやさまが月日のやしろに定まられてから16年目の嘉永6(1853)年2月22日、おやさまの夫・善兵衞様がお出直しになられました。66歳でした。

前にも述べましたが、善兵衞様は、立教に当たって「みきを差上げます」との決断をなされ、以後、月日のやしろとなられたおやさまを一番近くで支えられました。善兵衞様もまた、元初まりの道具衆の魂のいんねんあるお方であり、慈悲深く心優しい方でありました。

また、この年には長女おまさ様が、前年には三女おはる様が結婚なされており、中山家のご家族は、おやさまと秀司様、こかん様の三人だけになられました。このようなご家族の動きが相次いだ嘉永6年ですが、お道の歴史の上からも重要な出来事がありました。

02.こかん様の神名流し

その一つは、こかん様の神名流しです。

おやさまは、善兵衞様のお出直し後、末娘のこかん様を大阪へ神名を流しに行かされました。これは、お道における初めての積極的なにをいがけと言えるものです。

当時、こかん様は数え17歳。今で言うと高校1年生の頃です。

大阪は、江戸時代には商業の街として、すでにとても栄えていました。日本中からさまざまな人や物が集まる大都会です。その街角に、うら若い一人の女性が立ち、拍子木を打ち鳴らしながら、繰り返し「なむ天理王命」と神名を唱えるのです。

おやさまの仰せとは言え、お父様がお出直しになったその年に、お若い身空で果敢にも大都会へ向かわれたこかん様の心情はどうであったでしょうか。

そのお心には、何があっても親神様の思召に沿い切り、素直に実行することが何よりも大切であるとの確かな信念が、既に定まっておられたものと拝察します。

こかん様が神名流しをなされた大阪は、やがて、この道の教えが全国各地へ広がっていく要所となりました。こかん様が一心に蒔かれた種が、時を経て芽を出したと言えるかもしれません。

今でも、神名流しは、お道の布教方法の一つとして盛んに行われます。

一見、そのようなことをして、何になるのかと思うかもしれませんが、神名を流すとは、親神様のご存在を積極的に世界に知らそうと行動することです。また、神名を唱えるのは、おつとめでもそうであるように、親神様のご守護におすがりする信仰生活の基本と言えるでしょう。

このような積極的なにをいがけには、勇気や思い切り、根気強さ、そして何よりも親神様、おやさまを強く信じる気持ちが必要なのは、いつの時代も変わらないことでしょう。その先鞭を、17歳のこかん様がおつけくだされたということは、今を通る私たちにも大きな勇気を与えてくださいます。

03.母屋の取り壊し

さらにこの年には、もう一つ重要な出来事がありました。

かねてから買手を探しておられた中山家の母屋を、いよいよ手放されることになったのです。

母屋とは、屋敷内の中心となる建物をさします。中山家が先祖代々守ってきた、「家」の象徴とも言えるかもしれません。この建物を、取り壊し、お売りになられたのです。

一家の大黒柱である善兵衞様がお出直しになり、あわせて屋敷の中心たる建物を失うという、いわば中山の家そのものが大きな危機を迎える中、おやさまは、家の取り壊しをする職人たちを前に、

「これから、世界のふしんに掛る。祝うて下され。」

と仰せられました。

この嘉永6年からの約10年間は、中山家にとって最も苦しい貧のどん底の期間にあたります。

ご家族は、母屋が取り壊されたのち、古い粗末な建物にお住みになり、世間の目には、ますます落ちぶれたように映ったでしょう。

けれども、おやさまがご覧になっていたのは、人々とはまったく違った景色でした。

それは、いよいよこの場所から、世界一れつの陽気ぐらしを築いていく「世界のふしん」が始まるという将来の楽しみの姿です。

こかん様の大阪布教も、まさにこの「世界のふしん」の先駆けであったのです。

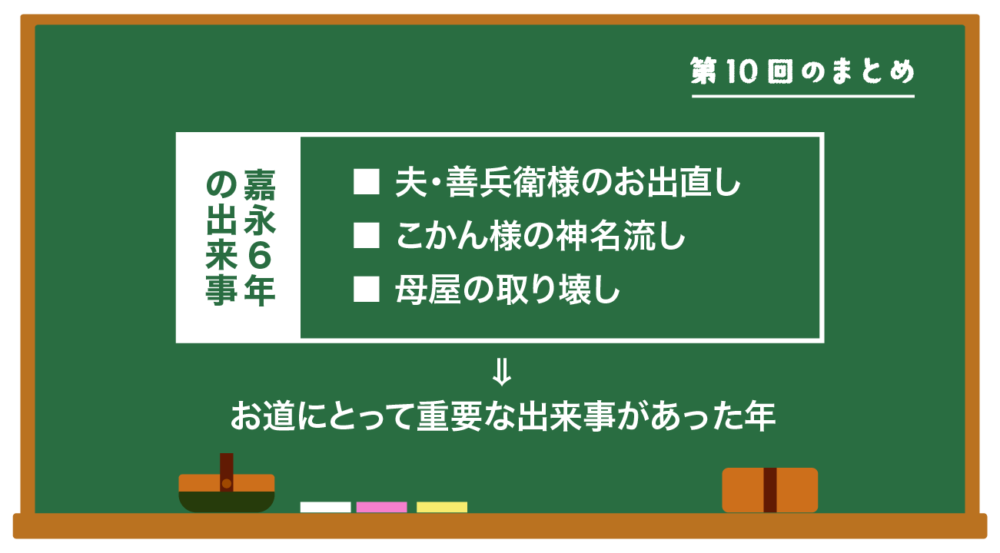

今回のまとめ

プリントして学ぼう

\学生会などで活用しよう/

\スマホ・PCでページにアクセスできます/

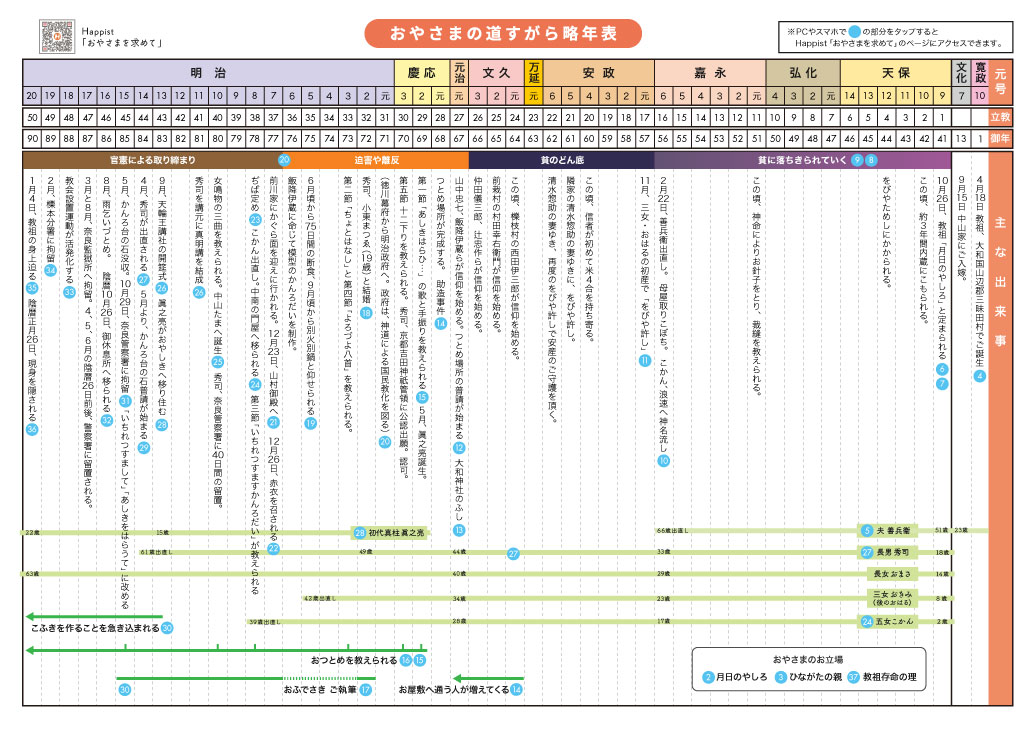

参考年表

断食や別火別鍋とを通じて、おやさまは月日のやしろであられるとの理を示される。

政治権力を持ち、財力を持ち、身分地位の高い人々のことを「高山」と呼ばれ、高山布教が進められる。

眞之亮を中心として、教会創立事務所の看板をかけて、積極的な活動を始める。